Flamen mit eigenen Waffen geschlagen

Sieben Jahre lang haben EU und Kanada am gemeinsamen Freihandelsabkommen CETA gebastelt - und dann kamen die Wallonen. Obwohl gleich mehrere Länder, darunter auch Österreich, bis zuletzt mit der Zustimmung zögerten, war es letztlich nur ein halbes Land, das den ganzen Pakt, der als TTIP-Blaupause galt, ganz gehörig ins Wanken brachte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Denn anders als der sozialistische, frankofone Teil Belgiens ist Flandern, wo die Nationalisten (Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA) seit Jahren die Mehrheit im Regionalparlament stellen, klar für das Abkommen. Und obwohl die N-VA auch auf föderaler Ebene als stärkste Partei in der Regierung sitzt, musste sie nun machtlos zusehen, wie der kleinere und wirtschaftlich wesentlich schwächere Teil des Landes - den man lieber heute als morgen loswerden wollte - den Spieß umdrehte.

„Eigentlich zwei Länder“

„Die gute Seite daran ist: Die Welt weiß jetzt, dass das Land Belgien eigentlich zwei Länder sind“, twitterte Ben Weyts, der flämische Verkehrsminister, Anfang der Woche, als sich das wallonische Damoklesschwert so richtig zu manifestieren schien. Bart de Wever, N-VA-Vorsitzender und Bürgermeister von Antwerpen, war weniger zum Scherzen zu Mute: Der wallonische Regierungschef Magnette sei arrogant, der „Totengräber Belgiens“ der nicht nur Flandern, sondern ganz Europa und den internationalen Handel an den Abgrund geführt habe.

Dass die 3,6 Mio. Wallonen (0,7 Prozent der EU-Bürger und ein Drittel aller Belgier) derartigen Einfluss haben, das geht nicht zuletzt auf das Konto der Nationalisten. „Das wallonische Parlament benützt die Souveränität, die es hauptsächlich deshalb besitzt, weil die Flamen dafür gekämpft haben“, analysierte Politikwissenschaftler Dave Sinardet gegenüber dem Onlinemagazin Politico.eu.

In ihrem jahrzehntelangen Bestreben, Flandern in die Unabhängigkeit zu führen, waren sie stets bestrebt, den Einfluss der regionalen Regierungen zu stärken. Mit dem Ergebnis, das jetzt deutlich wird: Die Föderalregierung unter dem liberalen Charles Michel hängt am Gängelband.

Reiches Flandern gegen die arme Wallonie

Die gegensätzliche Einstellung zu CETA ist damit symptomatisch für das Verhältnis zwischen französisch- und flämischsprachigem Belgien. Und auch wenn die Wallonie als „gallisches Dorf“ Europas von Globalisierungsgegnern gefeiert wurde, waren die Motive für die Blockade nicht zuletzt innenpolitische.

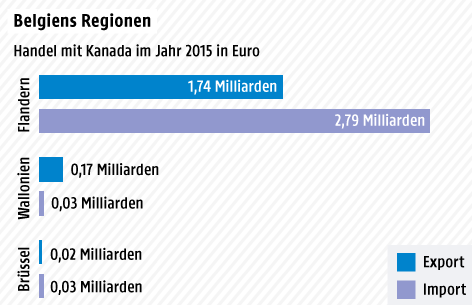

Grafik: ORF.at; Quelle: Politico.eu/Belgische Nationalbank

Die sozialistische Partei (Parti Socialist, PS) des wallonischen Regierungschefs Paul Magnette regiert auf Bundesebene seit 2014 nicht mit und hat auf regionaler Ebene mit der Konkurrenz von links zu kämpfen. In der strukturschwachen Region, die erst jüngst mit Hiobsbotschaften wie einer Caterpillar-Werksschließung Schlagzeilen machte, erlebte in den vergangenen Jahren die marxistische Partei Parti du Travail de Belgique (PTB) einen Zustrom - analog zu einem Rechtsruck in Flandern.

Magnette im Rampenlicht

Mit dem CETA-Veto war nicht nur der internationale Bekanntheitsgrad Magnettes von null auf hundert gestiegen, auch seine Beliebtheitswerte in der Wallonie sind belgischen Medien zufolge stark im Aufwind. Für den 45-jährigen Politiker kann sich auch persönlich in den kommenden Tagen viel entscheiden. Schließlich attestiert man ihm einerseits eine große politische Zukunft - bot er doch in den letzten Tagen nicht nur seiner Föderalregierung und der EU die Stirn, sondern brachte sogar die kanadische Handelsministerin in mehrstündigen Verhandlungen fast zum Weinen.

Andererseits hat er sich bisher derart unnachgiebig und dezidiert für einige inhaltliche Änderungen - Stichwort private Schiedsgerichte - ausgesprochen, dass ein Umfaller nur wirklich schwer zu rechtfertigen ist und seiner Karriere ein schnelles Ende bereiten könnte. Der Druck in diese Richtung dürfte in den letzten Tagen enorm gewesen sein, nach außen hin gab sich Magnette jedoch gelassen. Es sei schade, dass die EU nicht ebenso starken Druck auf jene ausübe, die den Kampf gegen Steuerhinterziehung blockierten, schrieb er etwa am Sonntag auf Twitter.

Aus EU-Kreisen verlautete bereits letzte Woche, dass man der Wallonie Zugeständnisse - abseits von CETA - gemacht habe und sie etwa für die Caterpillar-Werkschließung entschädigen würde und Infrastrukturprojekte unterstützt werden sollten.

Unabhängig von CETA: Für die konstant schwelenden Spaltungsbewegungen Belgiens ist die Causa zum Zündstoff geworden. Und aus dem Ausland muss man sich einmal mehr Spott über die Dysfunktionalität anhören.

Sophia Felbermair, ORF.at

Links: