Kalkulierter Terminkalender

Am 8. November werden neben dem künftigen US-Präsidenten alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Dazu kommt ein Dutzend Gouverneurswahlen, außerdem werden zahlreiche lokale und regionale Ämter per Wahl neu vergeben. Insofern wird in den gesamten USA mehr oder weniger intensiv wahlgekämpft.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

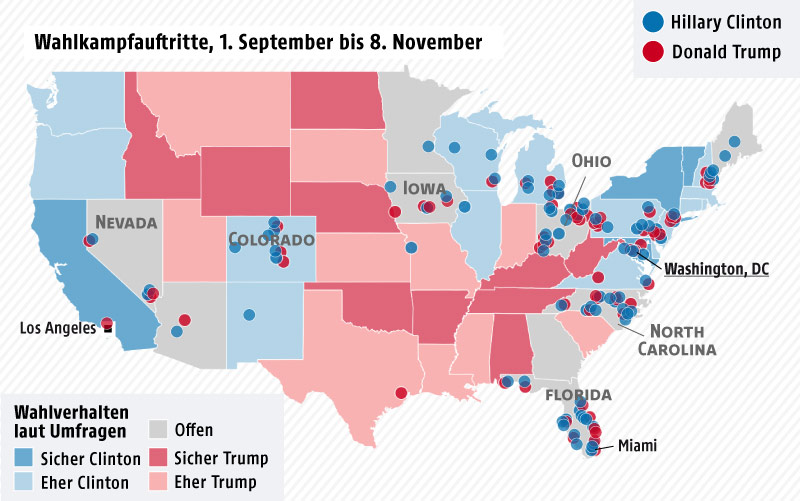

Doch der Wahlkampf um das Weiße Haus - so hart, lang und intensiv er geführt wurde - fand keineswegs in allen Bundesstaaten statt. Zahlreiche Staaten, darunter auch bevölkerungs- oder flächenmäßig so bedeutende wie Kalifornien, Montana und Oregon werden auch von den aktuellen Spitzenkandidaten Hillary Clinton und Donald Trump links liegen gelassen.

Konzentration auf das Wesentliche

Sie beschränkten sich in ihrem dichten Programm, das zusätzlich von Medienterminen, Fundraising-Treffen (Treffen mit Geldgebern) und parteiinternen Treffen gespickt ist, auf die umkämpften Staaten, in denen die Mehrheit nicht von Vornherein feststeht. Ein weiteres Kriterium bei der Gestaltung des Terminkalenders war die Bedeutung der Bundesstaaten, also wie viele Wahlmänner und -frauen dort jeweils zu gewinnen sind. Der US-Präsident wird - anders als Kongressabgeordnete - nicht direkt vom Volk gewählt.

Grafik: ORF.at; Quellen: hillaryspeeches.com/donaldtrump2016online.com/APA/realclearpolitics.com

„Magische“ Zahl 270

Es gilt vielmehr die für eine Mehrheit nötige Anzahl von 270 Stimmen der insgesamt 538 Wahlmännern und -frauen zu erringen, die den Präsidenten dann 41 Tage nach der Wahl, also am 19. Dezember, in den Hauptstädten der Bundesstaaten wählen. Das gilt als Formalakt, da die theoretisch unabhängigen Wahlleute traditionell entsprechend dem Ausgang der Wahl abstimmen.

Reuters/Brian Snyder

Hillary Clinton kämpft in Coral Springs, Florida, um Unterstützung

Doch hinter der Frage, wie man die „magische“ Zahl 270 erreicht, steckt hartes Kalkül und genaues Studium der Umfragen und Prognosen durch die jeweiligen Wahlkampfmanager. Die meisten Wahlmännerstimmen gibt es in Kalifornien (55) und Texas (38) zu holen - doch beide Staaten gehören zu jener „Klasse“ von Bundesstaaten, in denen das Ergebnis von Vornherein feststeht: Der „Golden State“ wählt traditionell immer demokratisch, so wie Texas eine fixe Bank für den republikanischen Kandidaten ist. Daran werden auch die historisch niedrigen Beliebtheitswerte von Clinton und Trump nichts ändern.

29 Stimmen in Florida

Danach folgen die Bundesstaaten New York und Florida mit jeweils 29 Stimmen. Während New York als Clinton-Land gilt, ist Florida ein „Battleground“ oder „Swing-State“ - und ein bei Trump und Clinton besonders beliebtes Ziel. Ohio, North Carolina und Pennsylvania sind ebenfalls besonders hart umkämpft. „Battlegrounds“ gibt es aber nicht nur im Rennen um die Präsidentschaft, sondern gerade auch bei Gouverneurs- und Kongresswahlen. Und hier sieht die Karte oft durchaus anders aus.

Rennen „down the ballot“

Die US-Präsidentschaftskandidaten unterstützen jedenfalls traditionell auch Kandidaten „down the ballot“ - also jene, die sich in den anderen Wahlen, die am selben Tag stattfinden, bewerben. Diese Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel oder auf dem Bildschirm der Wahlmaschine stets unterhalb der Namen für die Präsidentschaft. In die Bresche werfen sich Clinton und Trump dabei vor allem im Fall von Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus, die ihr Mandat zu verlieren drohen - oder wo umgekehrt die Chancen gut stehen, ein zusätzliches Mandat für die eigene Partei zu erobern.

Reuters/Mike Segar

Donald Trump mit seinem Flugzeug in Colorado Springs

Einerseits, um ihren jeweiligen Kandidaten Rückenstärkung zu geben, andererseits auch im eigenen strategischen Interesse. Es geht darum, sich für den Fall des Einzugs ins Weiße Haus möglichst viel Unterstützung im Kongress zu sichern. In den USA sind persönliche Verbindlichkeiten viel wichtiger als die Parteiloyalitäten, da die direkt gewählten Abgeordneten oft eine von der Parteilinie sehr unabhängige Agenda vertreten. Hilfe im Wahlkampf ist das klassische Mittel eines Präsidenten in spe, sich Loyalität zu sichern.

Gespaltene Republikaner

Aufseiten der Republikaner lief das heuer freilich oft anders ab: Einige Kandidaten gingen vor allem seit Veröffentlichung des Videos, in dem Trump 2005 in extrem anzüglichen Worten seine Haltung zu und seinen Umgang mit Frauen schilderte, auf Distanz zum Spitzenkandidaten ihrer Partei. Dafür ernten sie von einem Teil der republikanischen Anhängerschaft wiederum harsche Kritik. Und Trump droht Kandidaten, die ihm ihre Unterstützung entziehen, selbst auch offen. Kaum ein Kandidat setzte bisher die „Grand Old Party“ einer solchen Zerreißprobe aus wie der Milliardär Trump.

Clinton will auf Angriff umschalten

Die Unabhängigen - also jene, die sich im Wahlregister nicht als Demokraten oder Republikaner deklarierten (das ist in den meisten Bundesstaaten Voraussetzung, um an den jeweiligen parteiinternen Vorwahlen teilnehmen zu können) - spielen heuer eine besonders große Rolle. Aufgrund von Umfragen, die Clinton oder demokratischen Kandidaten „down the ballot“ erhöhte Chancen auch in Utah, Arizona und Georgia einräumen, haben Clintons Kampagnenmanager angekündigt, auch in solche Staaten mehr Geld fließen zu lassen. In Arizona trat Clinton auch auf.

Wie die „New York Times“ betont, hätten aber viele Kongresskandidaten gerne Clintons Geld, nicht aber ihre persönliche Präsenz gewollt - aus Sorge, dadurch Wähler zu verlieren. Ankündigungen in US-Wahlkämpfen, die Aktivität auf neue Bundesstaaten auszuweiten, sind aber grundsätzlich vorsichtig zu bewerten. Sie sind eine beliebte Taktik, die Gegenseite nervös zu machen und dazu zu bringen, Personal- und Geldreserven in ohnehin nicht wirklich gefährdeten Bundesstaaten zu binden.

Unentschlossene und „Angefressene“

Wegen der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit beiden Kandidaten gibt es jedenfalls heuer besonders viele Unentschlossene - und auch viele Demokraten und Republikaner sind so „angefressen“, dass sie überlegen, ob sie überhaupt wählen gehen sollen, wie die Nachrichtenwebsite Quartz zuletzt berichtete. Für Clinton wie Trump wird es daher entscheidend, die Stammwählerschaft zum Abstimmen zu bewegen - aber auch das vor allem in den „Battleground“-Staaten.

Guido Tiefenthaler, ORF.at

Links: