Verbale Beurteilung mit Tücken

Noten geben wenig Information, sind unzureichend und ungerecht, besagen viele Studien. Zumindest die Jüngsten können nun in den ersten drei Volksschulklassen auch anders als mit eins bis fünf beurteilt werden - wenn Eltern und Lehrer das so wollen. Schon bisher wurde an rund 2.000 der über 3.000 Volksschulen auf Noten verzichtet, dafür war allerdings ein Schulversuch notwendig.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Insgesamt rund 4.000 Schulversuche lösen sich nun automatisch auf, heißt es auf ORF.at-Nachfrage aus dem Bildungsministerium. Zukünftig, so steht es im seit Anfang September geltenden Schulrechtsänderungsgesetz, soll im Klassenforum über die Art der Beurteilung abgestimmt werden. Eine einfache Mehrheit genügt, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers.

Leitfäden sind in Vorbereitung

Das Schulforum soll dann innerhalb der ersten neun Schulwochen die endgültige Entscheidung treffen. Fällt keine, ist der Schuldirektor oder die Schuldirektorin am Zug. Dabei kann es auch für einzelne Klassen zu unterschiedlichen Regeln kommen - also etwa Ziffernnoten in der A-Klasse und alternativer Beurteilung in der B-Klasse.

ORF.at

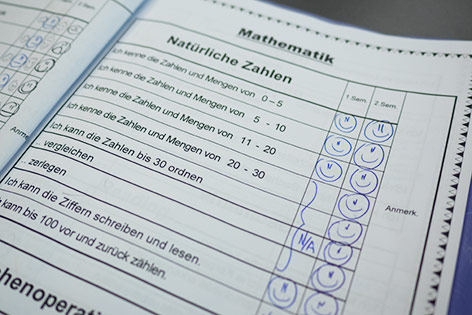

Auch Smileys können zum Einsatz kommen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie eine alternative Leistungsbeurteilung aussehen kann: Lehrer können eine Lernfortschrittsdokumentation (LFD), einen Lernzielkatalog (manchmal auch Pensenbuch genannt) oder ein Portfolio verwenden, wahlweise auch parallel. Bei der Lernfortschrittsdokumentation vermerken Lehrer und - wenn erwünscht - auch Schüler in den jeweiligen Kompetenzbereichen die bereits erreichten Lernziele. Standardisierte und verbindliche Vorschreibungen des Bundes gibt es nicht, Empfehlungen schon. Leitfäden würden gerade vorbereitet, heißt es aus dem Ministerium.

Experte: „Kommt darauf an, wie man es macht“

Für den Bildungsexperten Kurt Schmid vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW) sind alternative Leistungsbeurteilungen „in dieser Altersgruppe sehr sinnvoll“, auch wenn es vermutlich noch eine Weile brauche, bis sich vor allem Eltern daran gewöhnt haben, da Noten als Indikator gesellschaftlich noch tief verankert seien. Der Vorteil liege darin, dass man „inhaltlich deutlich bessere, umfangreichere Feedbacks zur sozio-emotionalen und kognitiven Entwicklung des Kindes geben kann“, so Schmid im ORF.at-Interview.

Unabdingbar sei dabei allerdings, eine adäquate Sprache zu finden, die wohlmeinend und unterstützend ist. Es komme also sehr stark darauf an, wie man es macht. Bedenken hat Schmid, was den Umstieg ins Ziffernnotensystem betrifft. „In der vierten Klasse bricht dann der Stress aus.“ Daher sei es sinnvoll, in der dritten Klasse parallel eine Ziffernbenotung zur Orientierung zu haben.

„Kinder müssen Beurteilung verstehen“

Dass sich Kinder besser an Noten als an verbalen Beurteilungen orientieren könnten, wie ein gängiges Argument für die Beibehaltung von Noten lautet, sieht Stefan Hopmann vom Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien nicht: „Kinder brauchen keine Noten, da sie auch ohne sie sehr genau wissen, wo sie stehen“, so der Experte im ORF.at-Interview. Er verweist einmal mehr auf skandinavische Länder, in denen bis zur sechsten, siebenten, achten Klasse auf Noten verzichtet werde, ohne dass Kinder davon Schaden nehmen würden.

Stefan Thomas Hopmann

„Kinder brauchen keine Noten“, sagt Bildungsexperte Stefan Hopmann

Vollkommen verurteilen wolle er Noten zwar nicht, sie seien bloß „komplexitätsreduzierend“. Wirklich bedenklich sei allerdings, dass hierzulande alleine auf Basis von Notenkriterien Übergänge in andere Schulsysteme erfolgen, so Hopmann. Doch auch verbale Lernbeurteilungen haben seiner Ansicht nach ihre Tücken. Sie sollten so persönlich und individuell wie möglich gehalten sein und seien „nur gut, wenn das Kind sie versteht“.

"... macht befriedigende Fortschritte"

Leider werde stattdessen häufig aus einem „Standardset an Formulierungen“ geschöpft, da laut Vorgaben so formuliert werden müsse, dass allfällige spätere Noten nicht überraschend kommen. Um keinen Ärger zu riskieren, heiße es dann etwa: „Jennifer macht befriedigende Fortschritte beim Rechnen.“ Da könne man gleich Noten geben. Problematisch sei bei alternativen Leistungsbeurteilungen auch, dass es oft zu einer „Überfrachtung, einer Sucht nach Bewertung“ komme.

Kinder müssen in Gespräche eingebunden werden

Das Bedürfnis, dauernd wissen zu wollen, wo das Kind gerade steht, sei „Quatsch“, da gerade jüngere Schüler mitten in einer turbulenten Phase seien - „mit guten und schlechten Wochen“ und einer insgesamt großen Schwankungsbreite, so Hopmann. Dass sich Kinder parallel zur Bewertung durch den Lehrer schriftlich selbst bewerten können, hält er für eine „Spielerei“ mit wenig Gewinn: „Was soll rauskommen außer Enttäuschung?“ Vielmehr hält der Bildungsexperte das Gespräch zwischen Kind, Eltern und Lehrern für besonders geeignet und zielführend, da es das „gemeinsame Verständnis stabilisiert“.

Genau dazu soll es laut der neuen Bestimmung auch Gelegenheit geben. Vorausgesetzt, eine Klasse führt die alternative Leistungsbeurteilung ein, müssen nun zweimal im Jahr auch „Bewertungsgespräche“ zwischen Eltern, Kind und Klassenlehrer - KEL-Gespräche genannt - stattfinden. Das Kind soll so die Gelegenheit haben, sich selbst bei der Bewertung einzubringen und zu präsentieren, heißt es aus dem Bildungsministerium.

„Lehrer sind kein Dokumentationspersonal“

Für die Lehrerinnen und Lehrer bedeuten die Neuerungen freilich zunächst eine „administrative Mehrbelastung“, wie Claudia Wolf-Schöffmann von der Gewerkschaft für Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer gegenüber ORF.at sagt. Die neue Regelung sei ein „Konsens“, die Autonomie der Schulen in dieser Frage der „richtige Zugang“ und die „beste Lösung“. Insgesamt hält Wolf-Schöffmann die Frage der Leistungsbeurteilung aber für einen „Nebenschauplatz“. Lehrer seien kein „Dokumentationspersonal“, die Arbeit mit dem Kind sei wesentlich wichtiger.

Auch Wolf-Schöffmann verweist darauf, dass es bei verbalen Beurteilungen sehr stark darauf ankomme, wie formuliert wird. Sie sei selbst als Studentin einmal verbal beurteilt worden - und zwar so treffend, wortreich und eloquent, dass es eine Freude gewesen sei. Doch nicht jeder könne so gut mit Worten umgehen: Sie sieht auch die Gefahr von Missverständnissen, zumal „jedes Wort in die Waagschale gelegt“ werden könne. Noten seien da schon viel klarer.

Doris Manola, ORF.at

Links: