Gorbatschow, Jelzin und „Idioten“

Nach dem Ausscheiden der osteuropäischen Satellitenstaaten in den Wendejahren 1989/90 schrieben sich Moskaus Machthaber den Erhalt der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) auf die Fahnen. Am 20. August 1991 sollte mit einem neuen Unionsvertrag der drohende Zusammenbruch noch verhindert werden. Erreicht wurde das Gegenteil - beschleunigt durch die am Vortag in Moskau aufgefahrenen Panzer.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Hinter den als Augustputsch in die Geschichtsbücher eingegangenen Ereignissen standen reaktionäre Kräfte, die der Sowjetunion nicht mit Verträgen, sondern mit Waffengewalt zu alter Größe verhelfen wollten. Ein „Staatskomitee für den Ausnahmezustand in der Sowjetunion“ erklärte am 19. August 1991 im Staatsfernsehen - begleitet von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Schwanensee“ - den damaligen Präsidenten Michail Gorbatschow für abgesetzt.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Panzer auf den Straßen von Moskau

Zwischen 19. und 21. August 1991 wurden vom „Staatskomitee für den Ausnahmezustand in der Sowjetunion“ Panzer in Moskau aufgefahren. Der Putschversuch scheiterte nicht zuletzt am Widerstand der Bevölkerung.

Die Putschisten, darunter ehemalige Spitzenvertreter des sowjetischen Staatsapparates wie Premier Walentin Pawlow, KGB-Chef Wladimir Krjutschow, Innenminister Boris Pupo und Verteidigungsminister Dimitri Jasow, betrachteten den seit 1990 amtierenden Präsidenten zunehmend als Gefahr für den weiteren Fortbestand der UdSSR.

Schießbefehl verweigert

Die von Gorbatschow eingeleitete Politik von „Glasnost“ (Transparenz) und „Perestroika“ (Umgestaltung) hatte bis dahin aber auch die Sowjetunion verändert. Abseits der später vielfach als dilettantisch bezeichneten Vorgangsweise der Putschisten war es nicht zuletzt der Widerstand der Bevölkerung, aber auch der Befehlsempfänger, die das Vorhaben zum Scheitern verurteilten.

Reuters/Alexander Demianchuk

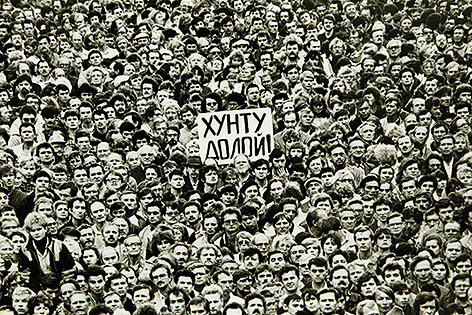

Hunderttausende versammelten sich auf die Straßen

Hunderttausende Russen strömten in Moskau und dem damaligen Leningrad (St. Petersburg) gegen die Absichten der Putschisten auf die Straßen. Sie standen für ihre neue Freiheit ein. Schließlich weigerte sich auch Verteidigungsminister Jasow, den Schießbefehl zu erteilen.

Die Stunde von Boris Jelzin

Wieder im Amt, waren dann aber auch Gorbatschows Tage als sowjetischer Präsident gezählt. Neuer starker Mann war nun der erst im Juni zum Präsidenten der Russischen Teilrepublik gewählte Boris Jelzin. Die Bilder, die Jelzin vor dem russischen Parlamentsgebäude auf einem Panzer zeigen, gingen um die Welt. In der Folge war Jelzin maßgeblich an der Demontage von Gorbatschow und der Auflösung der Sowjetunion beteiligt.

APA/AFP/Diane Lu-Hovasse

Auf einem Panzer ruft Jelzin zum Widerstand gegen die Putschisten auf

Steigender Unmut auch über Gorbatschow

„Der Putsch hat das Land schlechter gemacht“, sagte Gorbatschow nun anlässlich des 25. Jahrestags. Das Aufbegehren altkommunistischer Kräfte, die er laut n-tv einmal auch als „Idioten“ bezeichnete, habe demnach die Chancen auf eine Erneuerung der Sowjetunion zunichtegemacht. Viele Historiker und Politologen sind sich aber einig: Auch eine Umsetzung der von Gorbatschow verfolgten Reform der UdSSR hätte das wohl kaum mehr verhindert. Zudem befand sich der heute 85-Jährige bereits vor den Ereignissen im August 1991 zunehmend auf dem politischen Abstellgleis.

Reuters/Alexander Natruskin

Gorbatschow bleibt im Amt - Jelzin hat aber bereits übernommen

Der 1990 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Gorbatschow schwankte zwischen den Reformern in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und den Verfechtern einer harten Linie. Kein nachhaltiges Mittel fand Gorbatschow aber auch für die anhaltenden Versorgungsengpässe und den damit steigenden Unmut innerhalb der Bevölkerung.

Litauen, Estland, Lettland

Unter den immer lauter werdenden Unabhängigkeitsrufen galt das Baltikum bereits seit dem Frühjahr 1991 als so gut wie verloren für die um Einheit ringende Sowjetunion. Vergeblich versuchte die Sowjetführung noch im Jänner jenen Jahres, den Freiheitsdrang der baltischen Sowjetrepubliken mit Waffengewalt zu stoppen.

Der Weg Richtung Unabhängigkeit wurde - wie von anderen Teilrepubliken auch - schon lange zuvor eingeschlagen. Litauen erklärte am 11. März 1990 seine Unabhängigkeit und ging damit, so die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung (BPB), gleich auf direkten Konfrontationskurs mit Moskau. Estland und Litauen folgten im Mai zunächst mit einer Erklärung, die eine Übergangszeit bis zur vollständigen Unabhängigkeit festlegte.

Die Unabhängigkeitserklärung durch den Obersten Rat folgte in Estland am 20. August 1991. Nur einen Tag später verabschiedete sich auch Lettland aus der Sowjetunion. Noch im August wurde die Unabhängigkeit von Lettland, Litauen und Estland dann auch von Jelzin und von der Europäischen Union anerkannt.

25. Dezember, 19.38 Uhr MSK

Ebenfalls unter dem unmittelbaren Eindruck der Putschereignisse proklamierte am 24. August 1991 auch das Parlament in der nach Russland größten sowjetischen Teilrepublik Ukraine die Unabhängigkeit. Weißrussland folgte am 25. August, Moldawien am 27., Aserbaidschan am 30. und Kirgistan und Usbekistan am 31. August.

In den darauffolgenden Monaten fielen weitere Dominosteine. Besiegelt wurde das Ende der Sowjetunion dann am 8. Dezember 1991, als Jelzin, sein ukrainischer Amtskollege Leonid Krawtschuk und der Präsident von Weißrussland, Stanislaw Schuschkjewitsch, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aus der Taufe hoben.

Gorbatschow trat am 25. Dezember als Präsident der in 15 Staaten zerfallenen einstigen Supermacht zurück. Mit dem Einholen der roten Sowjetfahne vom Dach des Kremls folgte nur wenige Stunden später um 19.38 Uhr Moskauer Zeit (MSK) schließlich der symbolträchtige letzte Akt in der Geschichte der UdSSR.

Zwiespältige Bilanz

Ein Vierteljahrhundert später bleibt die Bilanz zwiespältig. Profitiert haben die baltischen Staaten, die inzwischen zu EU und NATO gehören. Die Staaten im Kaukasus und in Zentralasien sind wegen Korruption, autoritärer Herrscher und Kriegen unter ihren Möglichkeiten geblieben.

Mit gleich zwei Kriegen wurden die Unabhängigkeitsbegehren der russischen Teilrepublik Tschetschenien unterdrückt. Zudem versucht das nun von Wladimir Putin geführte Russland, mit Druck und Gewalt den alten Einfluss auf die Nachbarn zurückgewinnen.

Putin selbst bezeichnete den Zerfall der Sowjetunion einmal als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Die russische Bevölkerung zeigt sich gespalten. In einer Umfrage des Moskauer Lewada-Zentrums von 2015 sahen 41 Prozent den Putsch als tragisches Ereignis für das Land. Laut einer von der „Zeit“ veröffentlichten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung betrachtet heute gerade noch jeder zehnte den Zerfall der Sowjetunion und die anschließenden Reformen als positiv.

Links: