Wärmeres Klima verändert die Reben

Die Qualität der heurigen Weintrauben dürfte gut sein, wenn auch regionsweise durch den späten Wintereinfall die Ernte sehr gering ausfallen wird. Der 2015er-Jahrgang wird hingegen schon jetzt als einer der besten Weinjahrgänge der letzten Jahrzehnte gehandelt. Tatsächlich hat den Weinreben die Hitze in den Sommermonaten des Vorjahres gutgetan.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Es war das zweitwärmste Jahr der 248-jährigen Messgeschichte gleich nach dem Jahr 2014. Klimaforscher sind sich einig, dass die Temperaturen in Österreich langfristig steigen werden. Diese Wetterbedingungen wirken sich stark auf den Austrieb, die Blüte und die Reife der Weinreben aus.

Die hohen Temperaturen des vergangenen Sommers führten zu einem sehr hohen Zuckergehalt der Trauben. Die geringen Niederschläge minimierten die Gefahr, dass die Weinreben von Fäulniserregern befallen werden. „Das wärmere Wetter macht eine Ausweitung der bestehenden Weingebiete aus klimatischer Sicht möglich“, sagt Josef Eitzinger, Klimaforscher an der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) und Mitautor des österreichischen Klimaberichts 2014 (AAR14)

Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014 (AAR14)

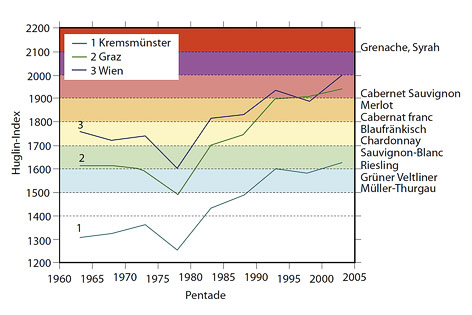

Entwicklung seit 1961 für die meteorologischen Stationen in Kremsmünster, Graz und Wien; die Farbgebung charakterisiert den Bereich für spezifische Rebsorten.

Neue Weinregionen entstehen

Doch nicht nur die Regionen, in denen bereits Wein angebaut wird, werden wachsen, sondern es könnten ganz neue Gebiete dazukommen, in denen künftig Weinreben gepflanzt werden. Eitzinger und sein Klimaforscherkollege Herbert Formayer (auch BOKU) haben die möglichen Ausdehnungen der Weinregionen mit Hilfe des Huglin-Index berechnet und aufsummiert. Dabei wird der Durchschnitt aus Tagesmittel- und Tageshöchsttemperatur für jeden Tag vom 1. April bis zum 30. September herangezogen.

Kleine Eiszeit: Vom Wein zum Bier

Mit Hilfe dieser Daten stellten die beiden Wissenschaftler fest, dass bis zum Jahr 2100 das gesamte Donautal in Oberösterreich und sogar das Mühl- und Waldviertel wieder Weinbauregion werden können. In dem Land ob der Enns erlebte der Weinbau bereits vom 14. bis zum 16. Jahrhundert eine Hochblüte bis die Kleine Eiszeit das Wachstum der Reben hemmte und sich das Land auf das Brauen von Bier verlegte.

Derzeit bewirtschaften 25 oberösterreichische Winzer die sonnigen Standorte des Donautales, des Machlandes, des Linzer Gaumberges, einen Teil des Eferdinger Beckens sowie des hügeligen Innviertels, und auch im Mühlviertel gibt es einige luftige Lagen, wo sich die Weinreben wohlfühlen. Derzeit sind es aber lediglich 20 Hektar.

Die Daten der Klimaforscher zeigen auch, dass weite Gebiete Kärntens wie das Lavanttal, der Bezirk Sankt Veit und das Gebiet um die Burg Hochosterwitz zu Weinbauregionen werden könnte. Der Weinbau könnte dann auch ein neuer Wirtschaftszweig in Tirol und Teilen Vorarlbergs werden.

Gesamtmenge 2015:

2,3 Millionen Hektoliter Wein, davon 1,5 Millionen Hektoliter Weißwein, 800.000 Hektoliter Rotwein.

Neue Sortenvielfalt

Durch die Klimaveränderung werden sich aber auch Verschiebungen im Sortenspektrum ergeben, ist Eitzinger überzeugt. Sorten, die jetzt nur in wärmeren Regionen Italiens und Spaniens angebaut werden, würden dann auch bei uns gedeihen. Vor allem Rotweine könnten eine hervorragende Qualität erreichen.

Es ist durchaus vorstellbar, dass im Jahr 2050 das Nordburgenland zur neuen Heimat von Sorten wie Shiraz, Carignan und Aramon wird. In hundert Jahren könnten diese Sorten sogar weite Teile Ostösterreichs beherrschen, während bestehende Sorten sich dann eher in kühlere Anbauregionen verschieben würden. Das gilt vorwiegend für säurebetonte Weißweine wie den Grünen Veltliner und Riesling.

ORF.at/Christian Öser

Auf Österreichs Weinhängen könnten bald neue Sorten wachsen

Beschattung und Weinlese bei Nacht

Wenn durch die Klimaveränderung der Wein in Österreich eine neue Charakteristik bekommt, wie kann der heimische Winzer darauf reagieren? Hier gibt es einige Möglichkeiten, um die negativen Folgen des Klimawandels abzufangen oder zumindest zu mildern, was vor allem die traditionellen Weißweine betrifft.

So kommt dem Schnitt des Weinlaubes große Bedeutung zu. Wenn die Weinblätter eine bessere Beschattung bieten, reifen sie nicht zu schnell und zu süß heran. Bei Hitze und Dürre kann der Weinbauer mit Bewässerung oder Sprinkleranlagen gegensteuern. Und wenn die Weinlese in die Abend - und Nachtstunden verlagert wird, verhindert das, dass die Trauben beim Pressen so heiß sind, dass das negative Folgen für die Gärung hat.

Der kritische Konsument

Trotz aller Tricks werden sich durch die Klimaerwärmung neue Sorten herauskristallisieren, sagen Experten. Ob sich diese bei den Winzern durchsetzen, liegt einzig und allein daran, ob der Konsument sie auch annimmt. Der österreichische Käufer sei tendenziell sehr konservativ, weiß Markus Liebl, Präsident des Markenartikelverbandes. Der Konsument müsse dem Produkt vertrauen. „Ohne Vertrauen der Konsumenten gibt es keine Marke, ohne Marke keinen Leistungswettbewerb, ohne Leistungswettbewerb keine Innovation und ohne Innovation keinen Profit“, sagt Liebl.

Bei österreichischem Wein würden die Käufer einen bestimmten Geschmackstyp erwarten, ist Peter Schleimer, Chefredakteur der Zeitschrift „Vinaria“ überzeugt. Wenn sie einen Grünen Veltliner kauften, dann müsse er das typische „Pfefferl“ haben. Schwere, vielleicht sogar geeichte ölige Weißweine hätten es in Österreich schwer. Eine gewisse Säure müsse ein inländischer Weißwein schon aufweisen. Bevor der heimische Kunde einen österreichischen Shiraz kauft, greife er lieber zu ausländischen Weinen dieser Sorte, sagt Schleimer.

Eine Marke braucht Pflege

Diese Hürden sieht der Marketingexperte Mariusz Jan Demner, Chef der Werbeagentur Demner, Merlicek & Bergmann, nicht. Er setzt darauf, dass kreative Ideen, den Konsumenten überraschen und dann überzeugen. „Eine gute Marke in die Köpfe der Menschen zu bringen kann relativ schnell gehen“, sagt Demner. Ihr die entsprechende Anziehungskraft zu geben und sie relevant zu halten sei aber das Resultat konsequenter Markenpflege. Es müssen künftig also nicht nur die Winzer erfinderisch sein.

Links: