Vor 40 Jahren stürzte die Reichsbrücke ein

Ein Unglück, das unmöglich schien: Die Wiener Reichsbrücke gab in den frühen Morgenstunden des 1. August 1976 ihrem Gewicht nach, ein Mann verlor sein Leben. Der Einsturz war das spektakuläre Resultat eines Materialpfuschs. Die Brücke hatte da bereits eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Bereits 100 Jahre zuvor gab es an selber Stelle bereits die erste Version des Bauwerks zur Querung der Donau.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Fest, sicher und unverletzlich, wie wir sie heute sehen, möge diese Brücke bestehen Jahrhunderte lang.“ Ein frommer Wunsch von Sigmund Freiherr Conrad von Eybesfeld. Der Statthalter von Niederösterreich eröffnete am 21. August 1876 die erste Brücke über die Donau an der Stelle der heutigen Reichsbrücke mit diesen hoffnungsvollen Worten. Beinahe genau 100 Jahre später begrub der Einsturz der 1937 fertiggestellten Nachfolgerbrücke diese Hoffnung unter Schutt und minderwertigem Beton.

Die Erde zitterte

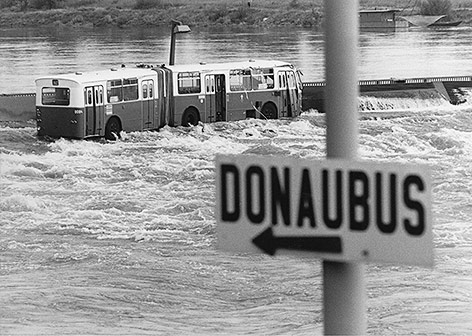

In den frühen Morgenstunden stürzte das Bauwerk in die Donau und riss einen Pkw in die Tiefe. Ein städtischer Gelenkbus befand sich ebenfalls auf der Brücke, er versank jedoch nicht im Wasser, sondern blieb auf den Trümmern stehen. Während der Busfahrer unverletzt blieb, verlor der Pkw-Lenker sein Leben. Die Erschütterungen des Zusammenbruchs waren so stark, dass sie auf der Erdbebenstation der Hohen Warte registriert wurden. Lediglich dem Umstand, dass sich das Unglück an einem Sonntag zwischen 4.30 und 4.50 Uhr ereignet hat, war es zu verdanken, dass nicht mehr Menschen zu Schaden kamen.

picturedesk.com/Imagno

Der Bus blieb tagelang auf der Ruine stehen

Busfahrer nahm Abkürzung

Den städtischen Gelenkbus gibt es noch immer. Er stand einige Tage im Wasser und wurde dann per Schwimmkran geborgen. Er wurde repariert, war bis 1989 regulär unterwegs und kann jetzt im Wiener Öffi-Museum, der „Remise“, besichtigt werden. Dass der Bus damals gerade die Reichsbrücke querte, war übrigens reiner Zufall. Der Fahrer - er war noch lange als Buschauffeur im Einsatz - kam zu spät zum Dienst und nahm von der Betriebsgarage kommend eine Abkürzung.

APA

Der Originalbus steht heute in der „Remise“

Materialfehler waren schuld

Nach ersten Schrecksekunden begann die Suche nach Gründen und Verantwortlichen. Der damalige Bürgermeister Leopold Gratz (SPÖ) rief schon zwei Stunden nach dem Einsturz einen Krisenstab ein. Den Beschluss zum Neubau der Reichsbrücke fasste der Ministerrat bereits zwei Tage später. Gratz hatte seinen Rücktritt angeboten, die politische Verantwortung übernahm aber Planungsstadtrat Fritz Hofmann (SPÖ): Er nahm Tage nach dem Brückenkollaps den Hut.

Die Fernsehbilder

Nach dem Einsturz der Reichsbrücke schildert der Fahrer des Gelenkbusses im TV-Interview die Ereignisse.

Die eingesetzte Expertenkommission gab bald die Gründe für den Einsturz bekannt: Der linke Pfeiler der nach Ende des Zweiten Weltkriegs sanierten Brücke war zum Teil mit Sand und „unverdichtetem Beton“ gefüllt. Durch das schlechte Material sei Wasser eingedrungen, was schließlich zu dem Einsturz führte.

Die „Kronprinz-Rudolf-Brücke“

Damit war die Brücke vorerst Geschichte, ein Jahrhundert nach ihrer Ersteröffnung. Denn die älteste Version des Bauwerks war an selber Stelle die „Kronprinz-Rudolf-Brücke“, eben jener Bau, den Von Eybesfeld eröffnet hatte. Sie war im Zuge der Donauregulierung über das damals noch trockene Flussbett errichtet worden. Bald wurde auf dieser Brücke eine Steuer von 32 Kreuzern eingehoben, sehr zum Unmut der Anrainer der „Kolonie Kaisermühlen“.

Die Anlage wurde erst 1919 - nach dem Ende der Monarchie - in „Reichsbrücke“ umbenannt. Im Extremwinter 1928/29 mit der Rekordtemperatur von minus 25,8 Grad Celsius hatten die Stadtverantwortlichen Angst vor einem Eisstoß.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv

Die zweite Reichsbrücke - Jahrzehnte vor ihrem Einsturz

Die Brücke überstand den Winter, aber wegen gestiegenen Verkehrsaufkommens und des schlechten technischen Zustandes entschloss man sich, die Brücke neu zu bauen, dieses Mal als Kettenbrücke. Nach einigen Schwierigkeiten und Verzögerungen war das Projekt 1937 abgeschlossen. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Reichsbrücke trotz einiger Treffer relativ unbeschadet - als einzige intakte Donaubrücke Wiens. Ab 1946 firmierte sie zehn Jahre lang als „Brücke der Roten Armee“.

Weg frei für U1

Die dritte Version, die heutige Reichsbrücke, wurde schließlich durch den Einsturz 1976 nötig. In Rekordzeit wurden Ersatzbrücken über die Donau gebaut. Nach vier Jahren Bauzeit wurde 1980 die bis heute bestehende Brücke schließlich eröffnet.

Der Brückenkollaps hatte auch große Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung Wiens. Die Verlängerung der U-Bahn-Linie U1 vom Praterstern über die neu erbaute Brücke bis nach Kagran konnte realisiert werden, ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss wurde vorgezogen.

Keine Gefahr durch Läufer

Seit der Wiedereröffnung wurden auch die Kontrollen intensiviert - doch daran gab es erst jüngst Kritik: Der Stadtrechnungshof hatte erst im April 2016 in einem Bericht kritisiert, dass Tragpfeiler, Brückenlager und Brandschutz seit Jahrzehnten nur schleißig überprüft worden seien. Die zuständige MA 29 beruhigte umgehend und versicherte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr hinsichtlich der Standfestigkeit des Bauwerks bestanden habe.

APA

U-Bahn, Autos, Radfahrer und Fußgänger haben Platz auf der Reichsbrücke

Seit der Wiedereröffnung hat sich auch weiterhin viel getan bei der Reichsbrücke: Neue Rad- und Fußwege, neue Busstationen und mehr Licht sollten die Brücke benutzerfreundlicher machen. Auch ein Schwingungsmesssystem wurde installiert. Damit konnte auch der Mythos entkräftet werden, dass die Läufer des Wien-Marathons eine Gefahr für die Brücke darstellen könnten.

Links: