Das Beschönigen einer Niederlage

Der europäische Sommer vor 150 Jahren hat Gemetzel gebracht, die eine politische Neuordnung zur Folge gehabt haben. Insbesondere die Schlacht bei Königgrätz forderte Zehntausende Opfer. Österreich war angeschlagen wie kaum zuvor. Bilder, die nationale Identität und Stärke generieren, waren gefragt. Die wenige Wochen nach Königgrätz gewonnene Seeschlacht von Lissa leistete dafür denkbar gute Dienste.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Es war gewissermaßen der Anschlusstreffer bei sehr hohem Rückstand in der 94. Minute, als Admiral Wilhelm von Tegetthoff knapp drei Wochen nach der großen Niederlage bei Königgrätz das Flaggschiff der Italiener vor der kroatischen Küste nach allen Regeln der Kriegskunst rammte. Der österreichische Sieg in der Seeschlacht war politisch jedoch vollkommen egal.

Aber am waghalsigen Rammmanöver erfreuen sich heute zumindest Militärhistoriker und -nostalgiker. Denn in Lissa wurde das Rammen des Gegners auf See in der kriegerischen Praxis ein allerletztes Mal angewandt. Eine Anekdote - den Lauf der europäischen Geschichte bestimmten andere. Nach innen sollte die Schlacht aber noch umso stärker wirken.

Mehrfach zukunftsweisende Schlacht

Denn trotz des Sieges war der Krieg verloren. Am 3. Juli 1866 hatte die Schlacht von Königgrätz bereits die wichtige Entscheidung gebracht. Preußen vernichtete Österreich. Die Preußen hatten mit Italien eine Allianz geschlossen. Die Italiener profitierten von Königgrätz. Die Schlachten waren unerheblich.

Vor Königgrätz lagen die Großmächte Österreich und Preußen über Jahre hinweg im Clinch rund um die Vorherrschaft im Deutschen Bund. Das institutionalisierte diplomatische Gezanke gipfelte nach dem Austritt Preußens aus dem Deutschen Bund, dem eine Mobilmachung der Österreicher aufgrund der Besetzung Holsteins durch die Preußen vorausgegangen war, schließlich im Großaufgebot der Armeen rund um Königgrätz.

Um die 400.000 Soldaten marschierten damals auf heute tschechischem Staatsgebiet insgesamt auf. Die Schlacht markierte nicht nur einen politischen Wendepunkt – sie gilt aufgrund der weiteren Folgen als Wegbereiter der Gründung des Deutschen Reiches 1871. Auch militärstrategisch zeigte Königgrätz den Weg in die Zukunft.

Der Befehlshaber als „Trottel”

Der technische Fortschritt ließ damals die Taktiker den Krieg neu denken. Die Eisenbahn machte auf einmal schnelle Truppenbewegungen möglich. Das hatte große Manöver von Massenheeren zur Folge. Die Armeen kämpften nicht mehr Mann gegen Mann, sondern lieferten sich Feuergefechte über weitere Distanzen. Das ergab auch ein neues Anforderungsprofil, was die Technik der Feuerwaffen der Soldaten anbelangt.

Public Domain

Rudolf Otto von Ottenfeld: Ein Ruhmesblatt der österreichischen Artillerie

Die Preußen hatten im Gegensatz zu Österreich, das in Allianz mit Sachsen kämpfte, für die neuen Gegebenheiten vorgesorgt. Die Zündnadelgewehre der Preußen waren wesentlich effizienter, auch wenn sie eine geringere Reichweite hatten. Der Unterschied in der Bewaffnung hat lange Zeit als der schlachtentscheidende Faktor in Königgrätz gegolten. Die Theorie diente als Ausrede.

Die Gewehre haben zwar eine Rolle gespielt, doch die verheerende Niederlage hatte in Wahrheit viele Gründe, was die Schmach nach der verlorenen Schlacht nicht kleiner machte. Als Kaiser Franz Joseph I. vom Ausgang der Schlacht erfuhr, soll er, den Befehlshaber seiner Armee meinend, trocken festgestellt haben: „Benedek, der Trottel!“

Das kaputtgesparte Heer

Dabei wäre es durchaus im Einflussbereich des Monarchen gestanden vorzusorgen. Die Schwäche der Armee beruhte auch auf jahrelanger Abrüstung der Artillerie und Kavallerie - Depotvorräte wurden nicht ergänzt, erfahrene Offiziere wurden außer Dienst gestellt, und auch die Verschiebung der Einführung des Zündnadelgewehres war ein Resultat dieser Sparpolitik, die sich spätestens in Königgrätz bitter rächen sollte.

Am Schlachtfeld zeigten sich auch abseits der Mängel in der Bewaffnung weitere Defizite. Sinnlos befehligte Gefechte trugen zur Schwächung der Österreicher zusätzlich bei. Die Preußen hingegen hatten längst erkannt, dass es wichtig ist, den Truppenoffizieren einen Spielraum in der Entscheidungsgewalt zu gewähren, um ohne Befehl von oben auf eine Situation angemessen reagieren zu können. Es war für die Österreicher ein Desaster auf allen Ebenen – vor allem die politische Nachwehen. Österreichs hegemoniale Stellung in Europa war dahin.

Österreich auf dem Abstellgleis

Infolge des Krieges ging Venetien an Italien verloren. Der Deutsche Bund löste sich auf, und Schleswig-Holstein, Kurhessen, Nassau, Hannover und Frankfurt gingen an Preußen, das in der Folge den Norddeutschen Bund begründete. Die österreichische Monarchie war geschwächt wie kaum zuvor. Im Jahr nach Königgrätz erfolgte schließlich der Österreichisch-Ungarische Ausgleich, der den Ungarn wesentliche Autonomie zugestand.

„Selbstüberhebung und Lässigkeit“

Die „Neue Freie Presse“ in Wien schrieb zwei Tage nach Königgrätz von der „Selbstüberhebung und Lässigkeit, die der historische Glanz des Reiches erzeugte.“ Preußen habe über das „Schlaraffenthum“, in das sich die Österreicher hineingelebt hätten, gesiegt, so der weitere Befund der Tageszeitung. Die Stimmung war an einem Tiefpunkt angelangt. Der Stolz musste wiederhergestellt werden. Und dafür war die österreichische Marine zuständig, die mit dem Sieg von Lissa knapp drei Wochen nach Königgrätz für gute Nachrichten nach der Katastrophe gesorgt hatte.

Einen Monat vor Lissa gelang bei Custozza ein ähnlicher strategischer Coup gegen einen zahlen- und materialmäßig überlegenen italienischen Gegner. Die Siege hatten keine Relevanz, da Italien mit Preußen ein Geheimabkommen hatte. Aufgrund des Ausgangs des Deutschen Krieges mit Österreich als großem Verlierer erhielt Italien Venetien zugesprochen. Für die Habsburger-Monarchie aber keinesfalls ein Grund, die Siege über die Italiener nicht zur großen Geschichtsschreibung zu machen, um über Königgrätz hinwegzutrösten. Mit den Bildern der tollkühn gefochtenen Schlachten ließ sich trefflich Propaganda treiben – wer braucht ein Königgrätz, wenn er ein Lissa hat? Und im Lauf der Jahre fanden sich selbst Motive aus Königgrätz, die Österreich im Untergang ruhmreich dastehen ließen.

Große Schlacht, kleine Gasse

Medial wurden die Erfolge vor allem in Form des zum Helden ernannten Tegetthoff in Szene gerückt, der schon allein aufgrund seines Äußeren dafür beste Voraussetzungen mitbrachte. Anno 1866, noch im Jahr der Schlachten, wurden im dritten Wiener Gemeindebezirk die Custozza- und die Lissagasse benannt – Letztere verweist zumindest in ihrer Länge auf die politische Relevanz der Ereignisse. Die Seitengasse des Rennwegs besteht lediglich aus vier kleinen Altbauten.

Und natürlich war es die Kunst, die die Seeschlacht von Lissa breit in Szene setzte, um das Bild einer glorreichen Nation nachhaltig zu zementieren. Der frühe Tod Tegetthoffs, fünf Jahre nach dem Krieg, tat sein Übriges, um den Admiral und damit auch das Ereignis auf ein entsprechendes Podest stellen zu können. Und die Habsburger bedienten sich aller Mittel der zeitgenössischen Kunst. Galt der Augenblick des Rammens des italienischen Flaggschiffs ohnehin schnell als ein beliebtes Motiv in der Kunst, so trieb der Wiener Maler Anton Romako die Kriegsszene in seiner Darstellung auf die Spitze.

Public Domain

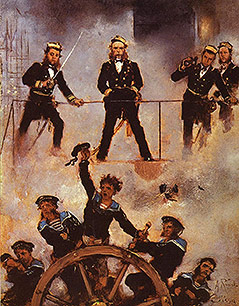

Anton Romako: Tegetthoff in der Seeschlacht bei Lissa

Der Admiral als Popstar

Romako zählte zu einem progressiven Kreis an Künstlern, der einen neuen Ausdruck in der Malerei suchte. Der Vertreter der Wiener Moderne setzte in seinen Porträts auf die schonungslose Darstellung des Menschen, um tiefe Einblicke in die Seele zu gewähren. Romako wählte die Darstellung Tegetthoffs auf der Kommandobrücke in jenem Moment, als die „Max Ferdinand“ das italienische Schiff rammte.

Die Hände in den Rocktaschen nimmt Tegetthoff die Pose des unerschütterlichen Helden ein – eine Haltung, wie sie heute Popstars auf Promotionfotos einnehmen. Ein Gemälde, das in Sachen Ausdruck und Kraft keine Missverständnisse aufkommen lässt – der Krieg als Bühne für Helden.

Monumentales Erinnern

Genau 20 Jahre nach Lissa erhielt Tegetthoff mit dem Denkmal am Ende der Praterstraße direkt am Wiener Praterstern eine mehr als offensichtliche Verankerung im öffentlichen Raum, die heute im Verkehrstreiben allerdings ein wenig untergeht – ebenso wie Königgrätz, Lissa und Custozza zu einem Gutteil aus dem Bewusstsein verschwunden sind. Die Habsburger waren aber bis zum Ende ihrer Ära außerordentlich bemüht, Lissa entsprechend für die Ewigkeit zu erhalten. Noch im Jahr 1918 erteilten die Habsburger dem Maler Alexander Kirchner den Auftrag zu einem Monumentalgemälde, das heute im Heeresgeschichtlichen Museum zu sehen ist und die Seeschlacht in aller Opulenz zeigt. Es misst fünf auf acht Meter.

Public Domain

Alexander Kircher: Die Seeschlacht bei Lissa, 1918

Tapfer in den Untergang

Doch die Kunst fand in den Jahrzehnten später auch einen adäquaten Umgang mit Königgrätz. Ein Monumentalgemälde von Vaclav Sochor, das rund um 1907 entstand, zeigt die österreichische Feldartillerie, die den Rückzug der Österreicher deckt, sich dabei aber vollkommen aufopfert – nicht die einzige Gemäldedarstellung, die so versuchte, den Österreichern zumindest Tapferkeit zu attestieren, als in Königgrätz alles schon zu spät war.

Public Domain

Vaclav Sochor: Die Batterie der Toten

Dabei zeugen zeitgenössische Zeitungsberichte aus der Zeit nach Königgrätz eher von einer gewissen Wehleidigkeit hinsichtlich der Niederlage. Etwa die „Neue Militärische Zeitschrift“ aus Wien gemahnte in einer Ausgabe von 1866 auf einer halben Seite zur Reflexion gegenüber den Ereignissen und zum Eingeständnis hinsichtlich der zahlreichen eigenen Fehler - um sich in der Folge selbst auf Dutzenden Seiten in Ausreden, Ausflüchten und kruden Theorien zur Niederlage zu üben.

Statt sich in der eingeforderten Reflexion zu üben, publizierte man schon bald groß Schlachtpläne von Custozza mit genauen Schilderungen der Ereignisse, um die Armee in ein entsprechendes Licht zu rücken. Es etablierte sich ein Umgang mit den politisch bedeutungslosen Schlachten, der auf gewissen Ebenen einem ganz anderen und viel späteren Ereignis ähnelt: dem Sieg Österreichs gegen Deutschland 1978 bei der Fußball-WM in Cordoba.

Der Marsch als Reizthema

Allen Grund zu feiern hatten die Preußen, die sich Königgrätz in entsprechender Opulenz ebenso monumental darstellen ließen. Dass Königgrätz auch nach 150 Jahren vielleicht doch etwas tiefer sitzt, als landläufig angenommen wird, davon zeugt Johann Gottfried Piefke - der Komponist gilt gemeinhin als der Namenspatron für die nicht gerade nett gemeinte Bezeichnung deutscher Staatsbürger durch die Österreicher. Er komponierte den Königgrätzer Marsch und war damit Feindbild genug.

Und es soll Piefkes zackige und überhebliche Art gewesen sein, die ihn und seinen Namen als Prototypen des unsympathischen Deutschen in den Sprachgebrauch übergehen ließ. Genauso beharrlich wie die Verwendung des Namens hält sich auch der passive Widerstand der Österreicher gegenüber Piefkes Werk. Der Königgrätzer Marsch ist in Österreich nach wie vor kaum zu hören – schon gar nicht unter Anwesenheit österreichischer Militärangehöriger.

Johannes Luxner, ORF.at

Links: