Fußball, Narren und Fußballnarren

Thomas Glavinic mag recht haben, dass nicht jeder Schriftsteller prädestiniert ist, Spiele kenntnisreich zu kommentieren. Aber ihre Kommentare können allemal Spaß machen. Es muss ja nicht immer gleich ein Buch werden. Manchmal reichen zwei, drei Sätze - siehe Elfriede Jelinek.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wenn man schon die Autorin eines Theaterstücks mit dem Titel „Ein Sportstück“ im Land hat, dann darf man sie natürlich nicht übergehen, wenn es um eine Fußball-EM geht. Immerhin klingen doch die Chöre im „Sportstück“ wie live von der Westtribüne im Hanappi-Stadion - und Elfriede Jelinek wohnt in Hörweite. Doch die Literaturnobelpreisträgerin stoppt den Ball - sie fühle sich nun wirklich nicht berufen, über Fußball zu sprechen. Das tut sie dann doch.

AP/Rudi Blaha

Elfriede Jelinek in ihrem Haus, hoch über dem ehemaligen Hanappi-Stadion

„Es ist nur lustig, daß Elias Canetti das Geschrei vom Rapidplatz von unten, von der Auhofstraße her, gehört hat, und ich höre es von oben, vom Berg. Vielleicht sollte ich mir ein Alphorn anschaffen.“ (Original in alter Rechtschreibung) Es wäre also möglich, dass sich Jelinek demnächst als Anti-Hooligan-Hooligan betätigt und vom Berg aus das Alphorn dröhnen lässt, auf dass es das Fangegröle übertönen möge.

Gerhard Roth und der Beginn einer Liebe

Viel auskunftsfreudiger zeigt sich da Gerhard Roth. Er wohnt zwar nicht in Stadionnähe, sondern mitten in der Natur, wo höchstens Hühner Aufstellung nehmen und der Fuchs den Stürmer gibt, in Sachen Fußball macht ihm trotzdem keiner etwas vor. Roth beschäftigt sich in seinen Büchern intensiv mit Religion, aber woran er glaubt, das ist Sturm Graz. Schon 1950, als Achtjähriger, ging er mit seinem Vater zum ersten Match, bei dem Wiener Neustadt mit 9:0 abgefertigt wurde. So etwas prägt sich ein.

Romancier gegen Dichter - 5:0

Als 14-Jähriger spielte Roth sogar selbst in der B-Mannschaft der Jugend von Sturm, zuerst als „rechter Flügel“, dann im Tor. Der spätere Dichter Wolfgang Bauer spielte damals beim GAK - in der Jugend-Tennis-Mannschaft, war also GAK-Fan. In der Schule spielte Roths Klasse gegen die ein Jahr älteren Schüler aus Bauers Klasse. Roth stand im Tor.

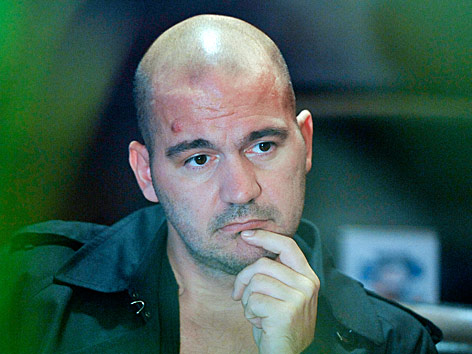

APA/Roland Schlager

Gerhard Roth, ein treuer Sturm-Fan, wie er im Buche steht

„Und da war es der größte Ehrgeiz von Wolfgang, ein Tor gegen mich, einen Sturm-Spieler, zu schießen und es ist ihm auch gelungen. Er hat das nie vergessen und wenn es zu einem Derby kam, mich gerne damit aufgezogen. Der GAK war lange Zeit besser als Sturm, und in der Zeit gab es viele gegenseitige Sticheleien. Dann kam aber Ivan Osim Ende der 90er Jahre als Trainer zu Sturm. Wir wurden zweimal Meister und dreimal Cupsieger, schossen den GAK mit 5:0 vom Platz, und Wolfgang wurde schweigsam.“

„Wir umarmten uns sehr oft“

Nach dem Schweigen folgte der Umschwung. Ohne es je wirklich zu begründen, lief Bauer zu Sturm über. Roth und er gingen fortan, beide mit Jahresabo, gemeinsam ins Stadion: „Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus, von Spiel zu Spiel staunten wir im ersten Jahr mehr, erreichten dann sogar dreimal die Gruppenphase der Champions League und beendeten einmal die Gruppenphase als Sieger. Damals brach Wolfgang, immer neben mir sitzend, bei einem Tor von Sturm genauso wie ich in Jubel aus und wir umarmten uns in dieser Zeit sehr oft.“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Peymann und das runde Leder

Claus Peymann, interviewt von Hanno Settele für die ORF-Sendung „Wahnsinn Fußball - Hanno Settele und das Spiel des Lebens“.

Bauer, glaubt Roth rückblickend, sei weniger Sturm- als Osim-Fan gewesen, „deshalb flaute auch, nachdem Osim Trainer in Japan wurde und Sturm an die vergangenen Leistungen nicht mehr anschließen konnte, seine Vorliebe für Sturm Graz wieder ab, ohne dass er wieder GAK-Anhänger wurde.“ Roth hingegen ist seinem Verein bis heute treu.

Hochgatterer und das Match Mensch vs. Tod

Roth als Fan, Jelinek als Alphorn-Aktivistin, zwei Seiten eines Phänomens, eines psychologisch nicht leicht zu klärenden Phänomens. Zum Glück gibt es einen Schriftsteller, der gleichzeitig Psychiater ist, und also wissen muss, was der Fußball mit den Menschen Seltsames macht. Ein guter Teil der Nation fiebert mit, wenn elf Mann einem Ball nachjagen und verfällt in kollektive Depression, wenn dieser Ball ins falsche Netz geht. Deshalb die Frage: „Was sagt da der Psychiater: ein klarer Fall von nationalistischer Massenpsychose?“

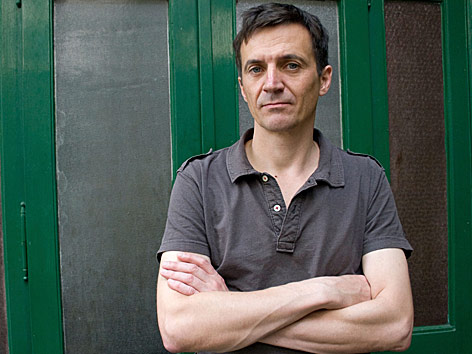

APA/Hans Klaus Techt

Paulus Hochgatterer, Schriftsteller und Psychiater

Hochgatterer schüttelt wohl heftig den Kopf, während er seine Antwort in die Tastatur tippt: „Nein, ganz falsch! Eine Psychose ist per definitionem ein Zustand schwer gestörten - manchmal wahnhaft verzerrten - Realitätsbezugs. Angesichts der bedauerlichen Tatsache, dass das Leben immer noch schlecht, also tödlich, ausgeht, dass also für jeden Menschen am Ende die große Niederlage steht, ist die innere Bereitschaft zur Niederlage samt passendem Begleitaffekt (Trauer, Verzweiflung, Wut, Resignation) eine in Wahrheit ziemlich wirklichkeitsnahe Haltung.“

Nationale Fußballstörungen und Kicker in Schwebe

Aber dann setzt die Verdrängung ein, zumindest hätte man das früher so genannt. Hochgatterer: „Die Erwartung des Sieges hingegen ist immer ein Phänomen der Abwehr des Bewusstseins des finalen Versagens. Diese Abwehr kann in ihrem Hauptakzent eher zwanghaft-perfektionistisch (Deutschland), eher narzisstisch (Frankreich, Spanien) oder eher hysterisch (Italien) sein. Manche Nationen (Portugal, Argentinien, England, Österreich) sind einfach reif genug, dem Umstand ins Auge zu schauen, dass man am Schluss nicht gewinnen wird.“

„Eine Nation weiß allerdings, dass sie tatsächlich gottgleich sein kann, wenn sie einen guten Tag erwischt. Ihre Spieler besitzen an solchen Tagen die Gabe der Levitation, sagt man, das heißt, sie schweben eine Handbreit über dem Rasen. (Und das hat nur mit Realität zu tun und gar nichts mit einer Psychose.)“

Glavinic, Jörg Haider und ein Spitz-Elfer

Thomas Glavinic hat früher selbst Fußball gespielt, hat es aber aufgegeben, Experte sein zu wollen. Das stünde auch anderen Schriftstellern nicht schlecht, meint er: „Natürlich gibt es Schriftsteller, die sich aus Imagegründen gern zu Fußball äußern, obwohl sie wie einst Jörg Haider einen Elfmeter mit dem Spitz schießen würden. Aber auch alle anderen haben wohl keine echte Einsicht in die Komplexität dieses Spiels. Seit ich einige Profifußballer kenne, höre ich ihnen lieber zu, halte den Mund und genieße ihre Erklärungen - und das Spiel. Man muss nicht alles verstehen, um es schön zu finden.“

APA/Herbert Neubauer

Thomas Glavinic: „Man muss nicht alles verstehen“

„Futschinhos“ Knieverletzung

Weiter zu „Futschinho“. Weil ja Schriftsteller nicht nur über Fußball sprechen oder irgendwann einmal bei einem Verein gespielt haben. Sondern ja auch ganz explizit Schriftstellerfußball in Schriftstellervereinen spielen. Die österreichische Autorennationalmannschaft ist vielleicht die beste der Welt. Vielleicht auch nicht. Aber dabei sein ist schließlich alles.

Und „Futschinho“ war lange Zeit dabei - bis zu seiner „blöden Knieverletzung“ vor drei Jahren. Ach ja: „Futschinho“ ist der Künstlername von Christian Futscher, eines Autors des Czernin-Verlages, der für seine teils skurrilen, teils melancholischen, immer aber sprachverliebten Texte bekannt ist.

Die literarische Spielstrategie

Als Mensch, der voll von Vorurteilen ist, würde man sich eine Schriftstellermannschaft doch recht unbeholfen vorstellen, kopflastig eben. Deshalb an „Futschinho“ die Frage, wie das denn so sei mit literarischen Vor- und Nachbesprechungen und ob es da spezielle Strategien gebe. Die gibt es. „Futschinho“ bereitete sich etwa auf das erste große Match, es war gegen Ungarn, dezidiert literarisch vor und las alle Bücher der Gegner, die er in Übersetzung kriegen konnte - um dann sein Wissen auf dem Spielfeld psychologisch einzusetzen.

Da wäre wohl viel Boshaftes möglich gewesen, aber „Futschinho“ entschied sich für den lieben Weg. Er hatte von Laszlo Darvasi „Das traurigste Orchester“ gelesen: "Einer der persönlichen Höhepunkte des Spieles war für mich: Als wir nach kurzer Zeit bereits 3:0 im Rückstand lagen, stand zufällig Laszlo Darvasi in meiner Nähe, ich ging auf ihn zu und sagte: ‚Don’t make us the sadest team of the world!‘, worauf er mich herzlich umarmte.

Böses Zauberwort „1954“

Außerdem lernte „Futschinho“ „1954“ auf Ungarisch zu sagen - jenes traumatische Jahr, in dem die Ungarn im WM-Finale trotz 2:0-Führung doch noch gegen Deutschland verloren. Sein Übersetzer ins Ungarische, Laszlo Szalai, der zur Zeit dieses Matches sieben Jahre alt war, hatte „Futschinho“ erzählt, wie im Dorf damals alle vor dem Wirtshaus zusammensaßen, Radio hörten und heulten. Alle, außer dem Wirt: Der ging nach hinten, holte eine Axt und zerschlug in Rage den Radio.

picturedesk.com/Marko Lipus

Christian „Futschinho“ Futscher, ein fintenreicher Literaturkicker

Aber „Futschinho“ ist ja lieb. Und deshalb setzte er sein gefährliches Wissen erst bei der Nachbesprechung mit den ungarischen Kollegen ein und noch nicht am Spielfeld. Apropos Nachbesprechungen - bei denen hatte der Trainer Willy Kaipel, selbst dereinst Nationalteamtorwart und Sportclub-Trainer, mit den Schriftstellern viel zu lachen. Eine Pausenszene:

„Das Spiel lief nicht gut, wir lagen hinten, einer von uns ließ eine Tirade los, an die ich mich leider nicht mehr erinnern kann, nur daran: Sie war gespickt mit Fremdwörtern, und an den Schluss erinnere ich mich deutlich, der lautete nämlich: ‚Ich fühle mich total marginalisiert!‘ An dieser Stelle brüllte Kaipel vor lachen los und stieß zwischendurch ungefähr Folgendes hervor: ’So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie in einer Fußballerkabine gehört!“

Und ein Resümee Kaipels nach einem Turnier, bei dem man den vorletzten Platz belegte: „Kicken kömma net, oba mir warn die Lustigsten!“ Dazu passt auch jener rund 60-jährige, unbewegliche, steife Spieler der Mannschaft, der nach einem Match sagte, nach der ersten Halbzeit sei er nicht mehr zu langen Sprints fähig gewesen. Als ob er das jemals gewesen wäre.

Handke und die Anmut des Erich Hof

Peter Handke wiederum ist nicht als Kicker bekannt, aber spätestens seit seinem lesenswerten Interview mit ORF-„erLesen“-Moderator Heinz Sichrovsky in „News“ als Denker des Fußballsports - und, fast noch überraschender, vor allem als authentischer Enthusiast, ein - wie er selbst sagt - „bescheuerter Fußballnarr“. Die EM-Spiele wird er sich in einem Bahnhofscafe mit dem algerischen Patron anschauen, wie stets.

Schon in jungen Jahren sei er Fußballfan gewesen, „geprägt vom Stürmer Erich Hof, der für mich der überhaupt unvergessliche Spieler ist und mich ästhetisch, seelisch unheimlich beeindruckt hat. Er hat ganz langsam gespielt und plötzlich losgelegt, er hat plump gewirkt, und plötzlich war er die reine Anmut.“ Begeistert ist Handke auch vom momentanen Team der österreichischen Nationalmannschaft: „Ich habe im Fernsehen die Spiele gegen Moldawien und Schweden gesehen. Es war fantastisch, so frei und frech und großzügig, gar nicht österreichisch!“ Und was würde wohl Thomas Bernhard sagen?

Simon Hadler, ORF.at

Links: