„Absolute Armut massiert sich in Stadt“

Die alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern, ein Langzeitarbeitsloser oder eine Familie mit besonders vielen Kindern - sie sind nur drei Beispiele für das Schicksal zahlreicher Menschen in Österreich, die besonders oft am Rande von oder in Armut leben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

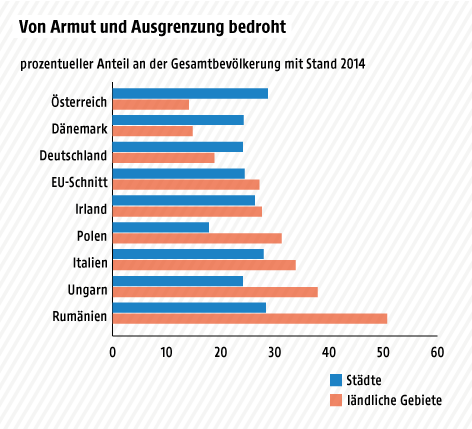

Dass prekäre Lebensverhältnisse hierzulande - entgegen dem EU-Trend - überwiegend in den Städten zu finden sind, wie ein EU-Statistikvergleich zuletzt zeigte, hat mehrere Gründe. In der Zusammenschau ergibt sich jedenfalls, dass die Armut teils vom Land in die Städte importiert wird.

Die Zahlen sind eindeutig: So gibt es in Städten ab 10.000 Einwohnern stets wesentlich mehr Alleinerzieherinnen (und Alleinerzieher), auch die Zahl der arbeitslosen Haushalte ist signifikant höher. Dazu kommt die für die Landeshauptstädte wichtige Gruppe der Studenten, die oftmals auch in prekären Verhältnissen leben. Auch Zuwanderer, ob Migranten oder Flüchtlinge, zieht es vor allem in die Städte. Denn viele von ihnen sind im Niedriglohnsektor tätig, etwa am Bau, oder sie erbringen Dienstleistungen wie Pflegen oder Putzen. Solche Jobs findet man leichter in der Stadt.

Grafik: ORF.at; Quelle: eurostat

Export sozialer Risiken aus den Dörfern

„Die sozialen Risiken werden in die Städte exportiert“, fasste es Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie, daher im Juni im Gespräch mit ORF.at zusammen. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn man die Verteilung der Mindestsicherungsbezieher betrachtet.

Das Verhältnis zwischen Landeshauptstadt und Bundesland ist eindeutig: 59 Prozent der steirischen Mindestsicherungsbezieher leben in Graz, in Tirol befinden sich 61 Prozent der Bezieher in Innsbruck, auch in Salzburg-Stadt sind es noch 44 Prozent des gesamten Bundeslandes. Das ist jeweils deutlich über dem Bevölkerungsanteil der Landeshauptstädte am gesamten Bundesland - in Graz lebt etwa weniger als ein Viertel aller Bewohner der Steiermark.

Weniger als 1.160 Euro

Die Armutsgefährdung orientiert sich am Mittelwert (Median), nicht am Durchschnitt, aller Nettohaushaltseinkommen eines EU-Staates. Der Wert schwankt somit von Land zu Land. Wer unter 60 Prozent dieses Mittelwerts monatlich zur Verfügung hat, gilt demnach als gefährdet. In Österreich bedeutet das 1.163 Euro monatlich für Alleinlebende, plus 582 Euro für jeden weiteren Erwachsenen im Haushalt und 349 Euro für jedes Kind unter 14.

„Armutsphänomene potenzieren sich“

Georg Wiesinger, Experte für Armut im ländlichen Bereich von der Bundesanstalt für Bergbauernfragen, plädiert allerdings im Gespräch mit ORF.at für eine differenziertere Sicht: Oft sei das Wohlstandsgefälle innerhalb einer Region oder Stadt stärker als zwischen Land und Stadt. Und er betont: „Armutsphänomene potenzieren sich auf dem Land oft stärker als in der Stadt“ - etwa wegen mangelnder Mobilität, wenn jemand plötzlich eine Behinderung bekomme.

Umgekehrt gelte, dass etwa Hausbesitz in der Armutsgefährdung nicht bewertet werde. Das ist aber am Land relativ häufig. Insofern „können es sich Armutsgefährdete in der Stadt weniger richten“, weil sie oft höhere Fixkosten, etwa für Miete, haben. Dazu komme - auch kostendämpfend - dazu, dass am Land das Soziale Netzwerk oft dichter sei. „Das führt dazu, dass sich die akute, absolute Armut natürlich in der Stadt massiert.“

Wiesinger betont zudem: „Wer viele Ressourcen hat, kann am Land sehr gut leben“ - und verweist auf das etwa in Großbritannien beobachtbare Phänomen, dass Wohlhabende, die es sich finanziell und zeitmäßig leisten können, auf Land ziehen, um dort ein besseres Leben als in der Großstadt zu führen.

Scham vor Armut

Neben der Hoffnung auf einen Job oder eine bessere soziale Infrastruktur treibe nicht wenige die Scham in die Stadt, so der Sozialexperte Schenk. Im kleinen Dorf muss man das Angewiesensein auf die Mindestsicherung meist eingestehen, man wird schnell schief angeschaut, stigmatisiert. In der Stadt können Betroffene dagegen anonym bleiben. Auch sei meistens die Behandlung durch die Behörden professioneller und angenehmer als auf dem Land.

Es fällt zudem auf, dass es unter den ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung Frauen stärker in die Stadt ziehe als Männer. Vor allem junge Alleinerziehende erhofften sich dort eine bessere soziale Infrastruktur - Stichwort: Kinderbetreuung. Auf dem Land verzichteten viele wegen der Pfandregelungen zudem freiwillig auf die Mindestsicherung. Wer etwa ein Haus besitzt, muss nach einem halben Jahr Bezug als Sicherheit das Land ins Grundbuch eintragen lassen. BMS-Bezieher in der Stadt sind deutlich seltener Besitzer einer Wohnung, meist leben sie zur Miete.

„Peripherie ist relativ“

In Finnland verstehe niemand, wenn man in Österreich von Regionen an der Peripherie spreche, so Wiesinger. Denn in ein, zwei Stunden erreiche man hier praktisch immer eine Stadt. „Peripherie ist etwas sehr Relatives.“

Lange Tradition der Regionalförderung

Dass die Armutsgefährdung am Land viel geringer als in anderen EU-Ländern ist, hängt vor allem damit zusammen, dass der Wohlfahrtsstaat in Österreich viel besser ausgebaut ist als in den meisten anderen Ländern - und die Wirtschaftsstruktur auch im ländlichen Bereich gut ist. Der Eurostat-Vergleich zeigt auch, dass in ähnlich strukturierten Staaten, darunter Deutschland, das Armutsrisiko ebenfalls mehr in den Städten liegt. Vor allem im Westen Österreichs profitieren die ländlichen Regionen zudem stark vom Tourismus. Dazu kommt, dass es in Österreich auch am Land vergleichsweise viel Industrie - und damit Jobs - gibt.

Und der Sozialexperte Wiesinger verweist darauf, dass Österreich viel früher und stärker als andere Länder mit Regionalförderung begonnen habe - nämlich bereits in den 1970er Jahren. Während etwa in Frankreich und Italien ganze Regionen durch Landflucht entvölkert wurden, gebe es dieses Phänomen in diesem Ausmaß hierzulande gar nicht, bis auf wenige Bereiche wie das nördliche Waldviertel oder das südliche Burgenland würden die meisten Landstriche bevölkerungsmäßig stabil bleiben oder sogar zunehmen.

Stadtflucht als Flucht vor Armut

Ein nicht zu unterschätzender Faktor im sozialen Stadt-Land-Vergleich ist das Pendeln. Schenk verweist auf den Trend, dass teils Familien oder Singles von der Stadt aufs Land ziehen, um dann zur Arbeit wieder in die Stadt zu pendeln. Mit dem gleichen Haushaltseinkommen findet man auf dem Land in der Regel länger das Auskommen, kann sich mehr leisten - trotz Pendelns. Besonders das Wohnen ist deutlich billiger. Die Folge: Haushalte, die in der Stadt in die Armutsgefährdung rutschen würden, bleiben laut Schenk somit am Land über dieser Schwelle.

Wiesinger bestätigt dieses Phänomen, sieht aber auch einen gegensätzlichen Trend: Vor allem Junge seien heute weniger bereit, lange Pendelzeiten auf sich zu nehmen, um weiter im Heimatort zu leben. Sie würden deshalb oft gleich in die Stadt ziehen. "Das hängt damit zusammen, dass die emotionale Verbundenheit zur Heimatregion geringer wird. Denn angesichts des digitalisierten Alltags „lösen sich die Raumgrenzen immer mehr auf, auch im Bewusstsein der Menschen“.

1,5 Mio. Betroffene

1,5 Millionen Menschen waren im Jahr 2015 aufgrund ihres geringen Einkommens, erheblicher Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen oder einer niedrigen Erwerbsbeteiligung in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das Europa-2020-Ziel für Österreich sieht eine Reduktion um 235.000 Personen vor.

Vielschichtiges Problem

Menschen sind auf dem Land ebenso wie in den Städten mit Armut und Armutsgefährdung konfrontiert. Sie zeigt sich teils aber unterschiedlich - und auch die Folgen sind andere: Am Land ist die Stigmatisierung, insbesondere für Jüngere, ein größerer Faktor. Fehlende Mobilität kann die Lage zudem dramatisch verschärfen. Dafür funktioniert Hilfe etwa durch Nachbarn oder über Vereine oft besser. Die Stadt bietet mehr Anonymität, dafür ist es oft schwieriger, sprichwörtlich über die Runden zu kommen: Denn die Kosten sind höher und das soziale Netzwerk oft weniger dicht.

Für Schenk sind daher zwei Faktoren im Kampf gegen Armut vordringlich: Einerseits müssten die „massiv steigenden Wohnkosten“ in den Städten eingedämmt werden. Die Wohnkosten machten oft 60 bis 70 Prozent des Haushaltseinkommens aus. Und man müsse in der Arbeitswelt gegen die Prekarisierung etwas unternehmen - also „die Frage ‚Kann ich vom Einkommen leben und wie sicher ist mein Job?‘“, angehen. Als dritten großen Bereich nennt Schenk den Bereich Gesundbleiben am Arbeitsplatz, denn immer mehr Über 50-Jährige würden an Erschöpfungsdepression leiden.

Guido Tiefenthaler, ORF.at

Links: