Stadt, Land und eine West-Ost-Linie

Der Hofburg-Wahlkampf hat polarisiert wie keiner zuvor. FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und der von den Grünen unterstützte Alexander Van der Bellen vertraten deutlich unterschiedliche Positionen. Ob des nun dermaßen knappen Wahlergebnisses ist die Rede von einer Teilung der Wählerschaft nicht aus der Luft gegriffen. Eine erste Analyse nach der Wahl gibt Einblicke, was die Wähler unterscheidet.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Eine Bruchlinie, die im Hinblick auf Österreichs Gesellschaft immer wieder bemüht wird, ist die Trennung zwischen Stadt und Land. Und tatsächlich trat bei dieser Wahl das Stadt-Land-Gefälle deutlich zutage. In neun der zehn größten Städten Österreichs holte Van der Bellen die Mehrheit. Wenngleich wie so oft auch hier gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel.

Die Kreise zeigen die Zahl der abegebenen Stimmen auf Gemeindeebene und wie sich diese auf Hofer und Van der Bellen verteilten. Der äußerte Kreis zeigt alle Stimmen, der blaue die für Hofer und der darübergelegte grüne jene für Van der Bellen.

Auf der einen Seite fällt hier Vorarlberg ins Auge, in dem Van der Bellen die Mehrheit holen konnte - oder das Salzkammergut, das man kaum als urbane Region bezeichnen kann. Zum anderen wählten etwa die obersteirischen Städte wie Leoben und Bruck/Mur durchgehend Hofer. Auch in Villach sprach sich die Mehrheit der Wähler für Hofer aus.

Grüne Linie von West nach Ost

Mit Blick auf die Österreich-Karte auf Gemeindeebene kann man feststellen: Vor allem im Süden und Osten des Landes konnte der FPÖ-Kandidat an diesem Wahlsonntag punkten. Zugleich lässt sich eine – wenngleich durchbrochene - Linie von Vorarlberg über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien erkennen.

Dieses Bild hatte bereits eine Sonderwahlauswertung von ORF.at nach dem ersten Wahlgang gezeigt. In vielen der Bezirke entlang dieser Linie hatte Van der Bellen im ersten Wahlgang den verhältnismäßig größten Vorsprung auf Hofer.

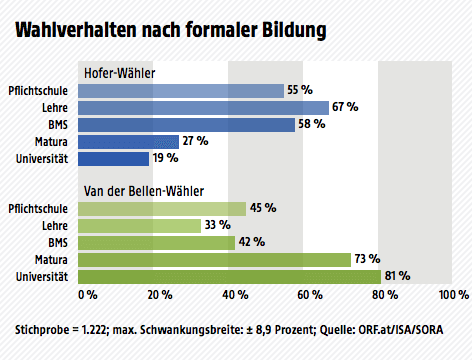

Bildung machte einen Unterschied

Wer sich eine Analyse der Wählergruppen ansieht, den wird diese Bruchlinie von West nach Ost freilich weniger überraschen. So lässt sich eine recht klare Linie quer durch die Bildungsschichten erkennen. Bei Wählern mit einem Pflichtschul- oder Lehrabschluss sowie Absolventen einer mittleren Schule lag Hofer deutlich voran.

ORF.at/ISA/SORA

Bei Menschen, die eine höhere Schule oder ein Studium abgeschlossen haben, zeigte sich genau das gegenteilige Bild. Hier punktete Van der Bellen. So gaben über 80 Prozent der Akademiker ihre Stimme Van der Bellen. Die Bildungsgruppen, bei denen Van der Bellen punkten konnte, wohnen eben in jenen Gebieten, wo der von den Grünen unterstützte Kandidat die Mehrheit erringen konnte.

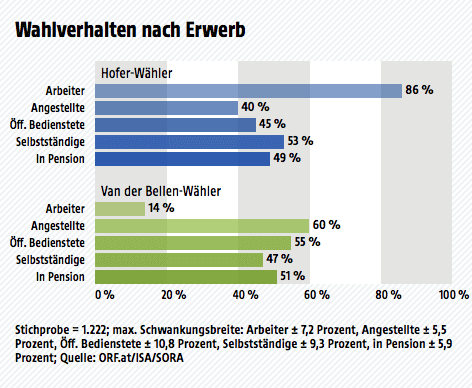

Mehrheit der Männer und fast alle Arbeiter für Hofer

Auch Angestellte und öffentlich Bedienstete – beides Gruppen, von denen Van der Bellen mehr Zustimmung bekam als Hofer – leben vermehrt in Städten und den sie umgebenden Gemeinden. Soziodemografisch lässt sich auch das starke Abschneiden Hofers in Industrieregionen wie dem Murtal erklären. Schließlich kam der FPÖ-Kandidat laut Wahltagsbefragung bei den Arbeitern fast auf 90 Prozent aller Stimmen.

ORF.at/ISA/SORA

Betrachtet man die Wahl auf die Entscheidung von Männern und Frauen heruntergebrochen, ergibt sich ein geradezu komplementäres Bild. Bei den Männern kam Hofer auf 60 Prozent der Stimmen, während Van der Bellen bei den Frauen auf diese Prozentzahl kam. Würde man sich seine Partner nur nach der politischen Gesinnung aussuchen, müsste es viele Singles geben, kommentierte Politologe Peter Filzmaier dieses Verhältnis.

Wunsch nach einem „starken Mann“

Hofers Ankündigung, ein Schutzherr der Österreicher und Kontrolleur der Regierung zu sein, dürfte also vor allem bei Männern gut angekommen sein. Denn der Ruf nach einem starken Mann an der Spitze des Staates hallt vor allem bei den Wählern Hofers nach. „Österreich braucht einen starken Präsidenten, der Regierung und Parlament sagt, was sie tun sollen.“ Dieser Aussage stimmten 77 Prozent der Wähler Hofers „sehr“ oder „ziemlich“ zu. Aufseiten Van der Bellens liegt die Zustimmung nur bei 44 Prozent.

ORF.at/ISA/SORA

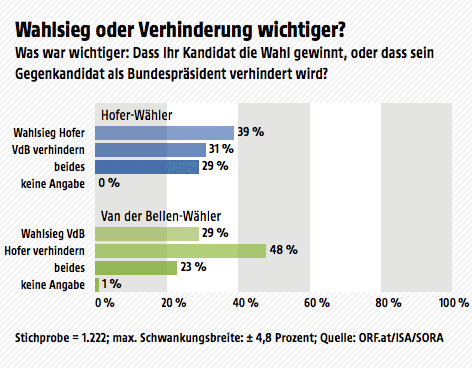

Ähnlich deutlich gestalteten sich Unterschiede bei der Frage nach Hauptmotiven für die Wahl. Für die Wähler Hofers war der Hauptgrund, dass ihr Hofburg-Kandidat „die Sorgen von Menschen wie mir versteht“. 68 Prozent nannten diese Motiv. Fast ebenso viele, nämlich 67 Prozent, wählten den FPÖ-Kandidaten, weil er ihnen sympathisch sei.

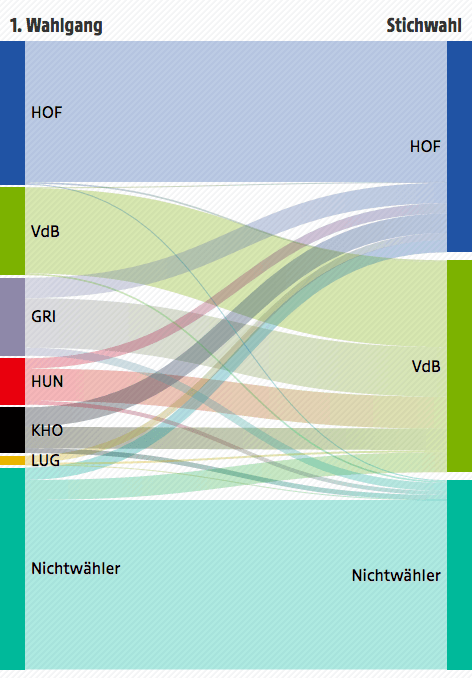

ORF/SORA

Zwar konnte auch Hofer Wähler der im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten für sich gewinnen. Deutlich mehr entschieden sich aber für Van der Bellen. Nur die Lugner-Wähler gingen laut Wählerstromanalyse fast geschlossen zum FPÖ-Kandidaten.

Für Van der Bellen sprach aus Sicht seiner Wähler hingegen am stärksten, dass er die Interessen Österreichs im Ausland am besten vertritt, so 66 Prozent seiner Wähler. 62 Prozent wollen ihn in der Hofburg, weil er „das richtige Amtsverständnis hat“.

Hofer-Wähler: 81 Prozent wählten schon FPÖ

Ebenfalls von Bedeutung war das Motiv, den jeweils anderen Kandidaten zu verhindern. 48 Prozent der Befragten, die ihr Kreuz bei Van der Bellen gemacht hatten, meinten, sie hätten Hofer verhindern bzw. gegen rechts wählen wollen. Aufseiten Hofers gaben immerhin 31 Prozent der Befragten an, sich für Hofer entschieden zu haben, weil Van der Bellen unwählbar sei.

ORF.at/ISA/SORA

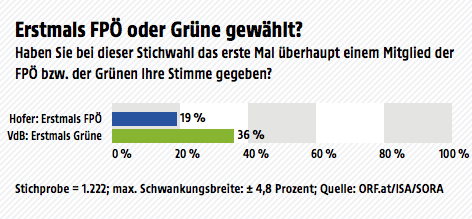

Allerdings: Die Hürde könnte für Hofer-Wähler mit diesem Motiv doch niedriger gelegen sein als auf der Seite Van der Bellens. Immerhin 81 Prozent gaben an, in der Vergangenheit bereits einmal ihr Kreuz bei der FPÖ gemacht zu haben. Auf der Seite Van der Bellens Wähler meinten immerhin 36 Prozent der Befragten, noch nie zuvor einem grünen Kandidaten ihre Stimme gegeben zu haben.

Erwartungen an die Zukunft

Was einen Großteil der Van-der-Bellen-Wähler allerdings eint: die Erwartung, dass sich die Lebensqualität in Österreich weder verschlechtern noch verbessern wird. 52 Prozent sind der Meinung, dass sie gleich bleibt. Aufseiten des FPÖ-Kandidaten glaubt das nur ein Drittel.

ORF.at/ISA/SORA

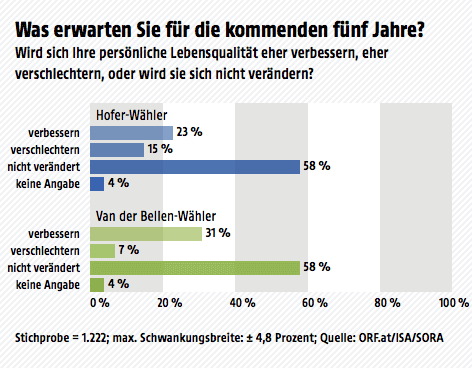

Ebenso viele Hofer-Wähler gehen davon aus, dass sich die allgemeine Lebensqualität verschlechtern wird. Nach der persönlichen Lebensqualität gefragt schrumpfen diese Unterschiede freilich drastisch. In beiden Wählerlagern vermuten 58 Prozent, dass sich bei ihnen persönlich nichts verändern wird.

Martin Steinmüller, ORF.at

Links: