Eine Linie im Sand mit großen Folgen

Vor 100 Jahren haben die damaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich den Nahen Osten unter sich aufgeteilt. Mit dem Sykes-Picot-Abkommen besiegelten die beiden Länder in Geheimverhandlungen im Alleingang die koloniale Nachkriegsordnung in der Region.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

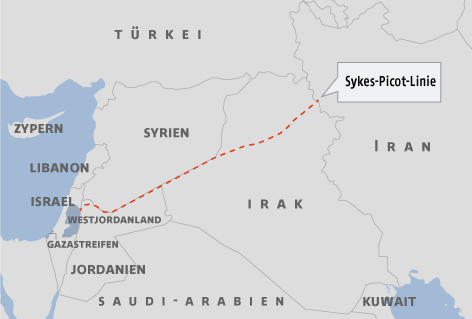

Der britische Unterhändler Sir Mark Sykes zog dazu eine „Linie in den Sand“, wie der Historiker James Barr schreibt: Von der heute israelischen Stadt Akko am Mittelmeer bis nach Kirkuk im Norden des heutigen Irak. Das Gebiet nördlich davon kam unter französische Kontrolle, das Gebiet südlich unter britische.

1916 unterzeichnet

Am 16. Mai 1916 unterzeichneten Großbritannien und Frankreich das Sykes-Picot-Abkommen. Es wurde nach den Unterhändlern benannt, dem Briten Sir Mark Sykes und dem Franzosen Francois Georges-Picot.

Großbritannien und Frankreich teilten durch das Abkommen große Gebiete des Osmanischen Reiches bereits unter sich auf, noch ehe sie den Ersten Weltkrieg überhaupt gewonnen hatten. Die Osmanen waren damals mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn verbündet. Das Abkommen sollte die Interessen der beiden konkurrierenden Kolonialmächte im Nahen Osten abstecken. Nur über Palästina konnten sie sich nicht einigen. Teil der Einigung war auch das russische Zarenreich, das ebenfalls ein Einflussgebiet erhielt.

Map Resources/i-Map/ORF.at

Die tatsächlichen Grenzen der späteren Staaten sollten zwar erst im Laufe der Jahre festgelegt werden - dennoch gingen aus dem französischen Gebiet der Libanon und Syrien hervor, aus dem britischen Jordanien und der Irak.

„Die eigenartigen Grenzlinien des Irak“

Die Folgen dieser Grenzziehung auf dem Reißbrett und insbesondere der Widerspruch zwischen offiziellen Versprechen und Geheimdiplomatie wirken noch bis heute in die aktuellen Konflikte in der Region nach - was im Jahr 2002 der damalige britische Außenminister Jack Straw auch offen eingestand.

„Viele aktuelle Probleme sind eine Folge unserer kolonialen Vergangenheit“, sagte Straw damals in einem Interview mit der britischen politischen Wochenzeitung „New Statesman“. Die „eigenartigen Grenzlinien des Irak“ seien von den Briten gezogen worden, so Straw, und auch die widersprüchlichen Zusagen, die den Palästinensern zur gleichen Zeit wie den Israelis gegeben wurden, seien „eine interessante Vergangenheit, aber keine gänzlich ehrenhafte“.

In Zeitungen veröffentlicht

Nach der Oktoberrevolution 1917 wurden die russischen Ansprüche auf damals noch osmanisch beherrschte Gebiete verworfen, worauf am 23. November 1917 der Inhalt des geheimen Sykes-Picot-Abkommens von der bolschewistischen russischen Regierung öffentlich in den beiden Zeitungen „Prawda“ und „Iswestija“ veröffentlicht wurde. Drei Tage später stand der Inhalt auch im britischen „Guardian“.

Im Nahen Osten sorgte das Abkommen für Empörung, stand es doch im Gegensatz zu schriftlichen Versprechungen des britischen Hochkommissars in Ägypten, Henry McMahon, an den Scharif von Mekka, Hussein ibn Ali. Darin war den Arabern für den Fall einer Revolte gegen das Osmanische Reich die Anerkennung einer arabischen Unabhängigkeit in Aussicht gestellt worden.

Zwar erhoben sich 1920 im Irak und in Syrien Revolten gegen Briten und Franzosen, diese wurden jedoch mit Gewalt niedergeschlagen. Friedenskonferenzen nach dem Ersten Weltkrieg bestätigten die Hoheit der Kolonialmächte. Der US-Historiker David Fromkin nannte die damaligen Regelungen in einem bekannten Buch später „einen Frieden, um jeden Frieden zu beenden“.

„Ende einer Ordnung“

Tatsächlich sei das Abkommen noch heute „relevant für das Gefühl vieler Araber, vom Westen verraten worden zu sein“, sagte der Nahost-Analyst Kristian Brakel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) im Jahr 2014. Es sei „die Wurzel für viele Konflikte in der Region, gerade unter Gruppen wie Palästinensern und Kurden, denen damals eigene Staaten verweigert wurden“.

Auch der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, betrachtet etwa den Konflikt in Syrien als Ende einer Ordnung, die nach dem Ersten Weltkrieg mit der Aufteilung des Nahen Ostens unter dem Sykes-Picot-Abkommen begann.

Eins ist den Konflikten im Irak, in Syrien, in Libyen und in anderen Ländern des Nahen Ostens gemeinsam: Sie drehen sich um Grenzen und staatliche Ordnungen, die im 20. Jahrhundert geschaffen wurden, meistens unter maßgeblichem Einfluss des Westens. Verschärft werden sie meist durch zwei Faktoren: konfessionelle Gegensätze, die Politiker im eigenen Interesse schüren, und schwache Regierungen, die ihr Staatsgebiet nicht mehr kontrollieren können.

IS nutzt Sykes-Picot für Propaganda

Dass das Abkommen bis heute als Verrat des britischen Königreichs an den Arabern gesehen wird, machte sich auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zunutze, als sie vor zwei Jahren den vom Westen geschaffenen Grenzen den Krieg erklärte und auf dem von ihr beherrschten Gebiet in Syrien und im Irak ein „Kalifat“ ausrief. Ein Video des IS, das ebenfalls 2014 ins Netz gestellt wurde, trägt den Titel „Das Ende von Sykes-Picot“. In dem 15 Minuten langen Film heißt es unter anderem: „Wir werden die Grenze (zwischen Syrien und dem Irak) niemals anerkennen.“

Links: