„Versuche nach Austria zu kommen“

In der Ausstellung „SchwarzÖsterreich: Die Kinder afroamerikanischer Besatzungssoldaten“ wird ein vergessenes Kapitel österreichischer Geschichte aufgearbeitet - so spannend wie verdienstvoll.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Am 4. März 1950 berichtete die sozialdemokratische Wochenzeitschrift „Das Kleine Blatt“ über den neuen Trend zur Dauerwelle, darüber, dass Bienenzüchten kein Honiglecken ist, über einen Bestechungsskandal rund um Nazi-Größe Hermann Göring und über einen Brigittenauer, der Kabel in der Südsee verlegt. Der Aufmacher auf dem Titelblatt war jedoch einem anderen Thema gewidmet: „Dreihundert farbige Besatzungskinder“. Der Untertitel: „Rassenvorurteil und Mutterliebe - Neger sind gute Väter“.

Zwischen 350 und 500 Kinder schwarzer GIs gab es in Österreich, davon gehen die Historiker Niko Wahl und Philipp Rohrbach aus. Die beiden lernten im Jahr 2000 eine ehemalige Stewardess kennen, die in der Nachkriegszeit solche Kinder bei der Überstellung in die USA betreut hatte und sich fragte, was aus ihnen wohl geworden ist. Wahl und Rohrbach ließ diese Frage nicht mehr los. Sie initiierten ein Forschungsprojekt, lancierten Zeitungsartikel und versuchten, Betroffene zu finden.

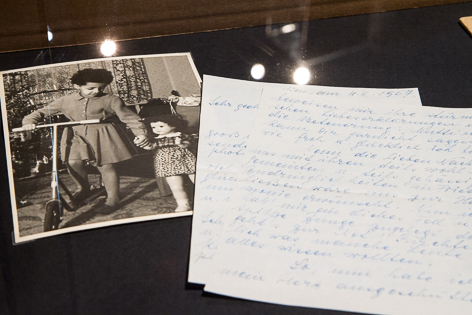

Volkskundemuseum

Kinder afroamerikanischer GIs in St. Jakob, 1958

Das kleine Glück war nicht vergönnt

Die nun im Wiener Volkskundemuseum gezeigte Ausstellung „SchwarzÖsterreich“ ist nicht der Endpunkt, sondern ein Zwischenschritt des großangelegten Projekts „Lost in Administration“. Ein Zwischenschritt allerdings, der sich für alle Beteiligten auszahlt. Für die Besucher, weil sich ihnen ein komplett vergessenes und umso spannenderes Kapitel österreichischer Geschichte auftut. Und für die GI-Kinder, die mittlerweile zwischen 60 und 70 Jahren alt sind, wird ein oft geäußerter Wunsch wahr: Andere kennenzulernen, denen es ähnlich erging. Denn ein leichtes Leben hatte kaum einer von ihnen.

Die ideale Situation wäre gewesen: Der Vater siedelt sich in Österreich an, heiratet die Mutter, alle sind gut integriert in der Gesellschaft und leben glücklich bis an ihr Lebensende. So sah die Realität kaum je aus, zu viele Widernisse standen dem kleinen Glück der Kernfamilie im Weg. Das begann schon einmal damit, dass GIs dem US-amerikanischen Recht unterlagen und in manchen Bundesstaaten sogenannte „Mischehen“ verboten waren.

ORF.at/Simon Hadler

Die Ausstellung versammelt Videos, Hörstationen, Privatfotos und Objekte

„Konnte nicht einmal nach house schreiben“

Auch die US-Armee hatte mitzureden: Der jeweilige Kommandant musste der Beziehung seinen Segen geben - und der wurde vielfach verweigert. Nicht selten wurden die Soldaten an neue Schauplätze der Weltgeschichte versetzt, etwa in den Korea-Krieg geschickt. Kontakt zu halten war unter diesen Umständen nicht einfach. So meldete sich der Vater der kleinen „Puppy“ mit einem traurigen Brief an ihre Mutter:

„Liebe Adele. Vor Allen verzeihe mir das ich dir nicht Eher geschrieben habe aber ich war in Korea und konnte nicht einmal nach house schreiben. Aber nun bin ich zurück und versuche nach Austria zu kommen und dann gebe ich die Papiere hinein so das wir heiraten können.“ Es kam nie dazu, der Kontakt riss ab. So wie Adele waren zahlreiche andere Frauen letztlich alleinerziehende Mütter. Das wäre in den 40er und 50er Jahren schon für sich genommen Stigma genug gewesen.

„Schlampen“ ohne Recht auf Alimente

Aber mit einem, wie es damals abschätzig hieß, „Negerkind“ sitzengelassen zu werden wog doppelt schwer. In der Ausstellung sind zahlreiche Interviewausschnitte mit dem in die Jahre gekommenen GI-Nachwuchs zu sehen - zum Großteil nachgespielt von jungen Menschen dunkler Hautfarbe, die in Österreich leben, damit die älteren Damen und Herren mit ihren tiefen Emotionen nicht in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden. Und da heißt es unter anderem, die Mütter seien als „Schlampen“ verunglimpft worden.

Damit nicht genug, hatten sie auch keinen Anspruch auf Alimente - dafür hatte die US-Armee vorgesorgt, wie „Das Kleine Blatt“ in besagtem Artikel schrieb: „Die Wahrheit ist, daß die Alliierten an dem Schicksal der farbigen ebenso wie der weißen Besatzungskinder vollkommen uninteressiert sind. (...) So fallen die meisten Besatzungskinder früher oder später den österreichischen Fürsorgestellen zur Last. Den Rausch flüchtiger Liebesfreuden bezahlen nicht die uniformierten Kavaliere - die sich, wenn ihnen das ‚süße Geheimnis‘ mitgeteilt wird, für das nächste Schiff nach Übersee vormerken lassen -, sondern die verführten österreichischen Frauen und am Ende die österreichischen Steuerzahler.“

ORF.at/Simon Hadler

Ein erboster Brief von Susannes Mutter an die Fürsorge

Dem Alltagsrassismus ausgeliefert

Die Historiker Wahl und Rohrbach verfügen über kein gesichertes Datenmaterial, weil die entsprechenden Unterlagen der damaligen Zeit - zum Glück - nicht danach sortiert sind, welche Hautfarbe die Kinder hatten. Fix ist: Ein sehr kleiner Teil der Kinder lebte mit Vater und Mutter in Österreich oder den USA zusammen. Ein größerer Teil blieb bei der Mutter in Österreich. Ein Teil wurde in Österreich oder in den USA zur Adoption freigegeben. Und ein Teil lebte in Kinderheimen in einem der beiden Länder.

Jene, die in die USA verschickt wurden, hatten nicht nur den Schock zu verdauen, aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen worden zu sein. Sie konnten nicht einmal die Sprache - und manche von ihnen lebten jahrzehntelang in einem unklaren legalen Status. In Österreich wiederum waren die Kinder und die Mütter dem Alltagsrassismus ihrer Mitbürger und der staatlichen Fürsorgestellen schutzlos ausgeliefert.

Mit „dickem Fell“ und „spitzer Zunge“

Der Mutter der kleinen Susanne platzte da der Kragen, sie schrieb einen Brief an die Fürsorge: „Wenn die lieben Nächsten uns mit ihren teils wohlgemeinten, teils gehässigen Zudringlichkeiten in Frieden ließen, wäre uns zur Harmonie erwünscht. Nun ich hab’ mir ein dickes Fell und eine spitze Zunge zugelegt, da geht’s zur Not.“

Ausstellungshinweis

Die Ausstellung „SchwarzÖsterreich: Die Kinder afroamerikanischer Besatzungssoldaten“ ist im Wiener Volkskundemuseum noch bis 21. August zu sehen. Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Montag geschlossen - außer an Feiertagen.

Für die Kinder ging’s oft nicht. Peter berichtet, stellvertretend für viele, von seiner Schulzeit. Im ersten Jahr habe er die Schule geliebt, doch dann sei eine neue Lehrerin gekommen. Die habe ihn grundlos geschlagen und ihm explizit klargemacht, dass man so einen wie ihn in der Schule nicht wolle - mehr noch, dass man so einen wie ihn in Österreich nicht gebrauchen könne. Andere wiederum berichten von Schlägereien und von Hänseleien unter Kindern und von Adoptiveltern, die an ihnen nur als billigen Arbeitskräften interessiert waren.

ORF.at/Simon Hadler

Mahir spielt das Interview mit Peter nach - so bleibt die Anonymität gewahrt

„Dein Gesichtchen ist schwarz“

Aber auch der vermeintlich wohlmeinende Rassismus war und ist lästig. Etwa ständig gefragt zu werden, wo man herkomme. Oder als Kind in die Rolle des „lieben Negerleins“ gedrängt zu werden. Der kleinen Maria wurde während ihrer Schulzeit ins Stammbuch geschrieben: „Dein Gesichtchen ist schwarz, dein Herzchen ist rein, sag! Jesus, dies Negerkindchen ist mein.“

Die ausgezeichnet kuratierte und sehr lebendig in Szene gesetzte Ausstellung bleibt selbstredend nicht stehen bei der Bestandsaufnahme von Missständen. Es gab starke, kämpferische Mütter, und es gab zuhauf Kinder, die trotz aller Widernisse große Ambitionen entwickelten. Karrieren von Akademikern, Journalisten, bis hin zum Fußballstar werden im Volkskundemuseum nachgezeichnet.

Kein Thema der Vergangenheit

Besonders spannend verspricht es im Mai zu werden, wenn einige der 20 in der Schau porträtierten GI-Kinder nach Wien kommen und erstmals aufeinandertreffen. Da darf man zwar nicht dabei sein, aber sie werden sich im Laufe ihres Besuchs auch einer Podiumsdiskussion stellen (19. Mai, 19.00 Uhr im Volkskundemuseum).

Die Historiker Wahl und Rohrbach leisten mit ihrem ehrenamtlichen Team Pionierarbeit, die nicht in der Historie verhaftet bleibt - das wird erstens an diesem Abend zu sehen sein. Und das kann zweitens jeder bestätigen, der sich in Österreich bewegt und nicht weiß ist. Rassismus ist kein Thema der Vergangenheit.

Simon Hadler, ORF.at

Link: