Abenteuer und Geldnot

Viel weiß man nicht über ihn - aber das, was man weiß, hat es in sich: Miguel de Cervantes war ein rastloser Abenteurer und, wie es scheint, ein recht „windiger“ Geselle. Im Gefängnis wegen angeblicher Unterschlagung, als Soldat im Krieg, von Piraten gekidnappt. Dann: berühmt durch „Don Quijote“ und schließlich, vor 400 Jahren, verarmt gestorben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will ...“. Mit diesen Worten beginnt „Don Quijote“, Cervantes’ Geschichte über den fahrenden Ritter und seinen treuen Knappen Sancho Panza. Der Roman erwies sich nach seiner Veröffentlichung 1605 rasch als Bestseller. Er wurde bald ins Englische und Französische übersetzt und war so populär, dass sogar von einem anderen Autor die Version einer Fortsetzung auftauchte. Cervantes sah sich dadurch ermutigt, kurz vor seinem Tod noch einen zweiten Teil zu schreiben. Die zwei Bände gelten als Meisterwerke der spanischen Literatur. Sie brachten dem Autor den Ruf ein, der Schöpfer des modernen Romans zu sein.

APA/AFP/Curto de la Torre

Cervantes gilt als Spaniens Nationaldichter

Aber der Weg zum Literaturstar war für den Autor kein gerader - und am Ende stürzte er wieder ab. Cervantes führte ein abenteuerliches Leben und fand erst spät zur Literatur. Er wurde 1547 in Alcala de Henares östlich von Madrid als Sohn eines verarmten, adeligen Chirurgen geboren. Aufgrund ständiger Geldnöte zog die Familie von einer Stadt in die andere. An den Universitäten von Salamanca und Madrid studierte er zunächst Theologie. Mit 22 Jahren siedelte Cervantes nach Rom um, möglicherweise weil ihm in Spanien nach einem Duell Ärger mit der Justiz drohte.

Der Einhändige von Lepanto

Dort diente er einem Kardinal und heuerte in Neapel bei einer dort stationierten Einheit der spanischen Marine an. Als Soldat nahm er 1571 an der Seeschlacht von Lepanto teil, die sich ein Verband christlicher Mächte mit der Flotte des Osmanischen Reiches vor den Küsten des heutigen Griechenlands lieferte. Bei dieser wurde Cervantes die linke Hand verstümmelt. Das brachte ihm den Spitznamen „El manco de Lepanto“ (Der Einhändige von Lepanto) ein. Obwohl Cervantes insgesamt drei Schussverletzungen erlitt, blieb er bei der Marine.

TV-Hinweis

„Kultur.montag“ bringt am Montag ab 22.30 Uhr den Beitrag „Welten-Finder: Der Mann, der den Roman erfand“ über Miguel de Cervantes - mehr dazu in

- tv.ORF.at.

Auf der Überfahrt zurück nach Spanien wurden Cervantes und sein Bruder Rodrigo von Piraten gekidnappt und nach Nordafrika verschleppt. Nach fünf Jahren in Gefangenschaft und vier gescheiterten Fluchtversuchen wurden sie freigekauft. Miguel de Cervantes versuchte sich nach seiner Rückkehr in die Heimat als Autor von Theaterstücken und arbeitete im Staatsdienst als Lieferant der Armee sowie als Steuereintreiber. Wegen des Vorwurfs der Unterschlagung saß er einige Zeit im Gefängnis. In der Haft soll er nach unbestätigten Berichten die Arbeit an seinem Hauptwerk „Don Quijote“ begonnen haben.

Ritterromansatire und Gesellschaftsporträt

Das Werk war ursprünglich als eine Satire auf die - von Cervantes verachteten - Ritterromane konzipiert. Aber es geriet zu einer Abhandlung über das Menschenbild des Autors und zu einem Porträt der damaligen spanischen Gesellschaft. Die zahlreichen Dialoge lassen Cervantes’ Vorliebe für das Theater erkennen. Trotz des Erfolgs verhalf das Werk dem Autor nicht zu Reichtum, aber es ließ ihn zum bedeutendsten Schriftsteller der spanischen Literaturgeschichte werden. Das Spanische wird heute zuweilen noch als „Sprache des Cervantes“ bezeichnet.

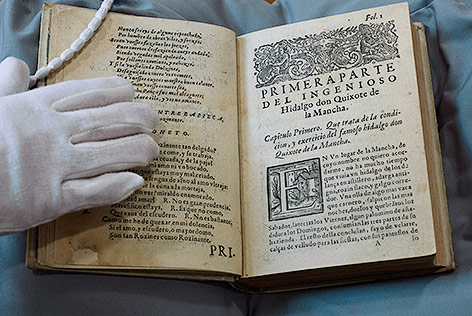

Reuters/Sergio Perez

Alte Originalausgabe von „Don Quijote“

Das Buch erschien in der Blütezeit des „Siglo de Oro“, dem Goldenen Zeitalter der spanischen Kultur, das von den Malern Diego Velazquez und El Greco ebenso geprägt war wie von den Dramatikern Lope de Vega und Calderon de la Barca. Mit mehr als 2.000 Auflagen in 70 Sprachen gilt „Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha“ als eines der am meisten verbreiteten Bücher der Welt.

Erfinder des modernen Romans

Der größte Verdienst Cervantes’ besteht jedoch darin, unbewusst den ersten modernen Roman der Weltliteratur geschaffen zu haben. Und ein Meisterwerk über Wirklichkeit und Wahrnehmung, das bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat. Nicht umsonst wird Cervantes in einem Atemzug genannt mit Shakespeare, Goethe oder Dante. „Der Quijote ist unter den Klassikern zudem die einzige literarische Figur, die man sofort als Zeichnung erkennt“, sagt der Philologe Francisco Rico, der nach zehnjähriger Arbeit die wohl am besten dokumentierte Ausgabe des Buches herausgebracht hat. Sie umfasst beinahe 3.000 Seiten.

Reuters/Victor Fraile

Die Windmühlen von La Mancha

Die Geschichte ist denkbar einfach: Ein verarmter Landadliger namens Alonso Quijano verschlingt einen Ritterroman nach dem anderen, bis er durchdreht und sich entschließt, selbst „jegliche Art von Unbill wiedergutzumachen und sich in Gelegenheiten und Gefahren zu begeben, durch deren Überwindung er ewigen Namen und Ruhm gewinnen würde.“ Also zimmert er sich aus Pappendeckeln einen Helm, zieht sich eine rostige Rüstung über, erklärt seinen lahmen Gaul zum Schlachtross Rosinante, den rundlichen Bauern Sancho Panza zum Knappen und die Dorfpomeranze Aldonza Lorenzo zur edelmütigen Senorita Dulcinea von Toboso. In seinen Abenteuern bezieht der „Ritter von der traurigen Gestalt“ meist reichlich Prügel, sei es im Kampf gegen Windmühlen oder Weinschläuche.

Goethes Schwärmerei

Von dem Werk war selbst Johann Wolfgang von Goethe fasziniert. „Cervantes hält mich über den Akten wie ein Korkwams den Schwimmenden“, schrieb er. Thomas Mann nannte den „Quijote“ ein „Volks- und Menschheitsbuch“, Georg Wilhelm Friedrich Hegel meinte, Cervantes habe den Roman als eine in sich selbst gebrochene, ironische Form geschaffen. Viele werden aber auch Fjodor Dostojewski Recht geben: „Es ist das traurigste Buch, das je geschrieben wurde, denn es ist die Geschichte einer verlorenen Illusion.“

Cervantes starb 1616 verarmt an den Folgen einer Diabetes. Der zweite Teil des „Don Quijote“ erschien ein Jahr vor seinem Tod. Darüber hinaus arbeitete Cervantes bis an sein Lebensende an dem postum veröffentlichten Roman „Persilus und Sigismunda“.

Links: