Mit Pappendeckel in die nächste Dimension

Sie sind die große Hoffnung der Unterhaltungsindustrie: Head-Mounted Displays, kleine Bildschirme, die am Kopf befestigt werden und Zutritt zur virtuellen Realität gewähren sollen. Doch der Hype geht auf eine Erfindung zurück, die älter als die Fotografie ist - und gleich mehrmals in der Vergangenheit als der letzte Schrei galt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Mit Projekten wie Google Cardboard braucht man heute nur noch ein aktuelles Smartphone, ein Stück Karton, zwei optische Linsen und eine Portion handwerkliches Geschick, um am aktuellen Trend Virtual Reality (VR) teilhaben zu können. Nach HD und 3-D ist VR das neue Kürzel, das Unterhaltung in einer noch nie da gewesenen Form bieten soll. Dass es sich dabei um mehr als eine bloße Spielerei handelt, merkt man an den Summen, die IT- und Elektronikkonzerne in die neue Technologie investieren.

Für Aufmerksamkeit sorgte etwa Facebook im vergangenen Jahr, als Mark Zuckerberg ankündigte, über zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,8 Mrd. Euro) in die Akquisition des VR-Brillen-Herstellers Oculus zu investieren. Für das Soziale Netzwerk liegt die Zukunft der Kommunikation in der virtuellen Realität - Analysten sehen in ihr gar die Zukunft von Unterhaltung, Bildung und Arbeit. Von „Time“ über „Wired“ bis zur „Welt“ - „Oculus“-Gründer Palmer Luckey und sein Gerät zierten Zeitungs- und Zeitschriftencover auf der ganzen Welt.

Public Domain

Googles Kartonversion von Virtual Reality

Schwindelerregend, teuer

Auch Sony und Spielehersteller Valve arbeiten an eigenen Lösungen, die vorerst aber nur zur Unterhaltung dienen sollen. Softwareriese Microsoft ist mit der HoloLens genauso Teil des Hypes um Virtual Reality. Es sind komplexe Geräte, die die Kopfbewegungen ihrer Nutzer genau aufzeichnen und entsprechend darauf reagieren. Mit möglichst schnellen Berechnungen soll verhindert werden, dass es bei der Benutzung zu Übelkeit kommt. Am Erfolgsrezept wird noch gefeilt, doch steht schon jetzt fest, dass den Geräten ein hoher Anschaffungspreis gemeinsam sein wird.

Einen anderen Weg geht Googles Cardboard: Es verzichtet auf spezielle Komponenten und ist dadurch deutlich günstiger. Die Bauanleitung stellt der Konzern kostenlos zur Verfügung - fertig zusammengebaute Modelle sind ab zehn Euro erhältlich. Googles Kartonhelm erlaubt damit einen ersten Einblick in die virtuelle Realität, ohne große Investitionen tätigen zu müssen. Das Ergebnis ist weniger überzeugend als appetitanregend - und damit auch gute Werbung für die teurere Konkurrenz.

Public Domain

Ein Stereoskop im Praterkino - das „Kaiserpanorama“ um 1900

Ursprung im 19. Jahrhundert

Egal ob „Oculus“ oder „Cardboard“: Dem Hype liegt eine Erfindung zugrunde, die schon im 19. Jahrhundert Eskapismus fürs Wohnzimmer versprach. Der britische Physiker Charles Wheatstone stellte 1838 sein „Stereoskop“ der Öffentlichkeit vor. Mit Hilfe zweier Spiegel konnten dem rechten und dem linken Auge unterschiedliche Bilder gezeigt werden, die beim gemeinsamen Sehen den Eindruck von Räumlichkeit entstehen ließen. Zu seiner Erfindung gab es einige Strichzeichnungen, die die Funktionsweise verdeutlichen sollten, etwa einen Würfel oder eine Treppe.

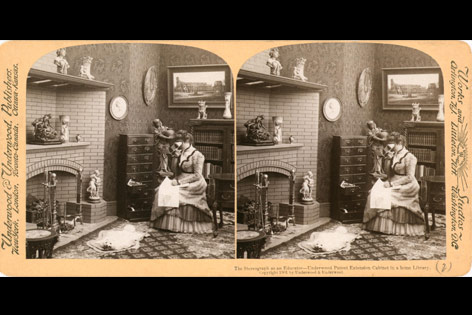

Der kommerzielle Erfolg blieb Wheatstone dadurch auch bis zur Erfindung der Daguerreotypie, einem der ersten Fotografieverfahren, versagt. Das Stereoskop wurde in den folgenden Jahren mehrmals überarbeitet und dadurch deutlich handlicher, das sogenannte Holmes-Stereoskop unterscheidet sich in Aussehen und Funktionsweise - mit Ausnahme des Smartphones - nur minimal von Googles Kartonkonstruktion. Vor allem die Motive, die es mit der Einführung der Fotografie plötzlich zu betrachten gab, steigerten das Interesse an dem Gerät. Wie auch im frühen Film wurde versucht, Leben einzufangen und möglichst eindrucksvoll wiederzugeben.

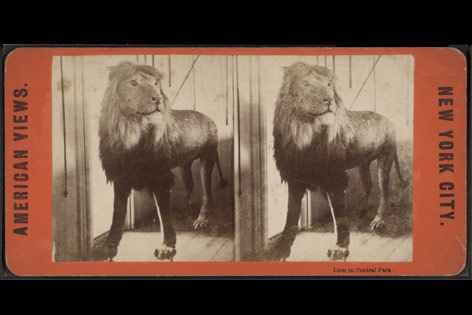

Public Domain

Ein typisches Motiv der Stereoskopie: Ein Löwe aus der Menagerie im New Yorker Central Park

Exotische Szenen als Publikumsmagnet

Besonders beliebt waren exotische Motive, die Szenen aus damals praktisch unerreichbaren Orten einfingen - die Stereoskopie wurde dadurch mit steigender Popularität zu einer Art eskapistischem Massenmedium. Wer kein eigenes Gerät zu Hause hatte, nutzte eines der weitverbreiteten „Kaiserpanoramen“. Ein solches befand sich zum Beispiel im Wiener Prater und bot den Besuchern zusätzlich zu den dreidimensionalen Szenen auch einen zeitlichen Ablauf. Durch das Rotieren des Motivs entstand - noch vor dem Film - auch ein erzählerischer Rahmen.

Während mit dem Stereoskop auch die Grundlage für den 3-D-Film geschaffen wurde, der bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Weg auf die Leinwand fand, verschwand das Gerät selbst mit der steigenden Popularität des Kinos allmählich aus dem Alltag. Die Attraktion des Guckkastens (der ursprünglichen „Peep-Show“) wich dem gemeinschaftlichen Erlebnis des Kinosaals. Fortan fanden Stereobilder vor allem als Spielzeug und als Alternative zur Postkarte Verwendung.

Public Domain

Auch ein Bild für das Stereoskop: Das Stereoskop im Heimeinsatz zur Jahrhundertwende - es war schon damals nicht nur als Unterhaltung, sondern auch zur Bildung gedacht

Aufgewärmter Hype mit rein virtuellem Erfolg

Über die Jahrzehnte wurde das Konzept immer wieder aufgegriffen, ohne über den Status des reinen Spielzeugs hinauszukommen, ehe ein Virtual-Reality-Boom in den frühen 1990ern dem Prinzip des Stereoskops neues Leben einhauchte. Durch den Einsatz von Computern konnte erstmals auf Eingaben reagiert werden - der Zuschauer wurde so zum Benutzer, der über seine Position selbst bestimmen konnte. Doch das Ergebnis war teuer, löste häufig Übelkeit aus und war - mangels ausreichender Rechenleistung - wenig überzeugend.

Die Zukunft ist VR?

Mehr als 170 Jahre nach Wheatstones Erfindung des Stereoskops liegt virtuelle Realität wieder einmal im Trend. Doch neben den Geräten an sich erinnert vor allem der häufigste Verwendungszweck der VR-Helme daran, dass sie in Wirklichkeit auch ein wenig ein „alter Hut“ sind: Eskapismus verkauft sich damals wie heute am besten. Egal ob eine Tour durch Versailles, ein Flug quer durch das Sonnensystem oder 3-D-Erotik: Je ausgefallener das Erlebnis, desto beeindruckter zeigen sich die Anwender.

Ob sich der Hype um die virtuelle Realität wirklich etablieren wird und nicht nur Unterhaltung, sondern gleich das gesamte tägliche Leben revolutionieren wird, ist momentan noch nicht abzusehen. Die Technik scheint aber erstmals mit der Vision mithalten zu können. Dass der Bedarf nach Eskapismus schwinden wird, ist - so zeigt die Geschichte - jedenfalls eher unwahrscheinlich.

Florian Bock, ORF.at

Links: