Der heikle Umgang mit einem Lager

„Österreich fehlt eine gemeinsame Sprache zu seiner Geschichte.“ Das konstatiert die Historikerin und Provenienzforscherin Pia Schölnberger, die gerade eine große Arbeit über das Anhaltelager Wöllersdorf des Dollfuß-Regimes vorgelegt hat. „Jeder in Österreich weiß, was Wöllersdorf war“, sagt sie im Gespräch mit ORF.at, und doch zerfielen alle Narrative zu diesem zentralen Erinnerungsort mit den einzelnen Familiengeschichten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

An das Beispiel Wöllersdorf schließe sich das Narrativ einer „völkisch angehauchten“ Familienbiografie ebenso an wie das einer kommunistischen oder sozialdemokratischen. Und die Argumentation der Christlichsozialen in Bezug auf Wöllersdorf, so Schölnberger, sei eher der Apologetik geschuldet, keinen anderen Ausweg gesehen zu haben, als ein Lager zu errichten angesichts des schwelenden NS-Terrors - und dabei die im Lager „Angehaltenen“ dennoch gut behandelt zu haben.

picturedesk.com/Imagno

Hallen der ehemaligen k. u. k. Munitionsfabrik lieferten den Grundstock für die Errichtung des Lagers Wöllersdorf ab 1933

Eine Tatsache sei allerdings auch, dass der damalige Bundeskanzler Engelbert Dollfuß – auch in Anlehnung an Benito Mussolinis Forderung, die österreichische Sozialdemokratie auszuschalten – bestrebt war, die linke Opposition zurückzudrängen und deren Parteien ebenso zu verbieten wie die NSDAP. So fanden sich Nationalsozialisten ebenso im Lager wieder wie Kommunisten und - infolge des Verbots der SDAP nach dem 12. Februar 1934 - Sozialdemokraten.

Der Wandel des Wöllersdorf-Bildes

Zu unterschiedlichen Phasen der österreichischen Geschichte habe der „Mythos Wöllersdorf“ auch unterschiedliche Rollen gespielt, etwa das Wöllersdorf-Narrativ zur Zeit des NS-Regimes und dann vor allem jenes nach 1945. „Diese Narrative betonen ganz unterschiedliche Erinnerungselemente“, erläutert Schölnberger mit Blick auf die Ergebnisse ihrer jahrelangen Forschungsarbeit. Diese hätten vor allem eine Funktion für die jeweiligen politischen Lager gehabt.

„Auf der anderen Seite gab es gerade zum Fall Wöllersdorf nach 1945 auch ein von Zeitzeugen immer wieder aufgeworfenes Fraternisierungsmoment“, so Schölnberger. Denn Wöllersdorf konnten sowohl nationalsozialistische als auch linksoppositionelle Häftlinge auch als eine gemeinsame Erfahrung begreifen. „Man konnte daran anknüpfen. Und gleichzeitig finden wir Erzählungen darüber, dass so manchen Widerstandskämpfer während des Nationalsozialismus die Bekanntschaft aus Wöllersdorf gerettet habe - etwa, weil man einen späteren Gestapo-Mann möglicherweise aus Wöllersdorf kannte“, erläutert Schölnberger.

Pia Schölnberger

Historikerin Schölnberger: „Wöllersdorf hatte in der politischen Erinnerung unterschiedliche Funktionen“

In Wöllersdorf konnte sich auf der einen Seite die größte Feindschaft verfestigen, so die Historikerin, weil man einander politisch diametral gegenüberstand, „auf der anderen Seite war man ja zu einem gemeinsamen Alltag im Nichtstun und dem Warten auf ein Ende der oft ungewiss langen Haft gezwungen – das kann auch verbinden“. Im Gegensatz zu den Konzentrationslagern Hitler-Deutschlands herrschte für die Häftlinge in Wöllersdorf keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.

Wöllersdorf und die Rechtsgrundlagen

Für ihre Arbeit hat Schölnberger nicht nur Erinnerungsberichte samt allen Stilisierungen und Brüchen zu dem Lager, das zur Ausschaltung der politischen Gegner des Ständestaates ab 1933 installiert wurde, gesichtet, sondern sich eingehend mit den rechtlichen Grundlagen und Hintergründen der Internierungen beschäftigt.

Mit der „Anhalteverordnung“ wollte man ein Instrument schaffen, Oppositionelle vorbeugend zu internieren, erläutert sie und fügt mit Blick auf die Anhaltepraxis hinzu: „Wenn man sich jedoch den Vollzug der Verordnung ansieht, dann handelte es sich in der Regel um einen verlängerten Freiheitsentzug für eine bereits verhängte Strafe. Die Betroffenen habe man, so erläutert Schölnberger, aufgrund eines politisch motivierten Delikts zu einer Freiheitsstrafe verurteilt; der eigentliche Tatbestand wurde dabei möglicherweise auch erst vom Regime geschaffen, indem man eine Ausnahmegesetzgebung mit Hilfe des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes aus dem Jahr 1917 etabliert habe.

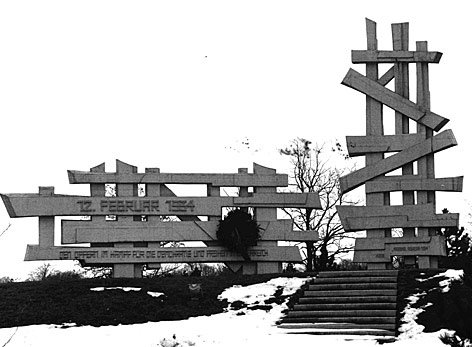

ÖNB-Bildarchiv

Wöllersdorf als Erinnerungort: Mahnmal an der Stelle des ehemaligen Anhaltelagers

Die Verordnung sprach hier von „staatsfeindlichen und sonstigen die öffentliche Sicherheit gefährdenden Handlungen“, so die Historikerin: „Und sobald ihre Entlassung aus dem Gefängnis anstand, bekamen sie den Anhaltebescheid und wurden ins Lager überstellt.“ Somit habe man die Freiheitsstrafe eigentlich um einige Monate, bei Wiederholungstätern auf unbestimmte Zeit verlängert. Anders gestaltet habe sich das für Hunderte Sozialdemokraten, „die aufgrund der Februar-Kämpfe des Jahres 1934 allein aufgrund der Tatsache, vor dem Parteiverbot ein Mandat für die SDAP innegehabt zu haben, monatelang im Lager interniert wurden“.

Wöllersdorf als Synonym für das Ständestaat-Regime

Das im Oktober 1933 auf dem Gelände der ehemaligen k. u. k. Munitionsfabrik Wöllersdorf eingerichtete Lager wurde zum Synonym für das System der „Anhaltung“ der Ständestaat-Diktatur (1933 bis 1938). Um sich von dem ein halbes Jahr zuvor von den Nationalsozialisten installierten Konzentrationslager Dachau bei München abzugrenzen, suchte das Dollfuß-Regime einen anderen Begriff als den ab Ende des 19. Jahrhunderts in Kuba aufgekommenen Namen „campos de concentracion“. Man einigte sich auf das Synonym für festnehmen, verhaften - anhalten. Die Möglichkeit der „Anhaltung“ ohne richterlichen Befehl und auf bloßen Verdacht hin wurde in Österreich am 23. September 1933 geschaffen.

Bücherhinweise

- Pia Schölnberger: Das Anhaltelager Wöllersdorf 1933-1938. Strukturen - Brüche - Erinnerungen. Lit Verlag, 432 Seiten, 54,90 Euro.

- Kurt Bauer: Hitlers zweiter Putsch. Dollfuß, die Nazis und der 25. Juli 1934. Residenz Verlag, 312 Seiten, 24,90 Euro.

- Ilse Reiter-Zatloukal, Christiane Rothländer, Pia Schölnberger (Hg.): Österreich 1933–1938. Interdisziplinäre Annäherungen an das Dollfuß-/Schuschnigg-Regime. Böhlau, 400 Seiten 39,00 Euro.

Sozialstruktur im Lager

Die Sozialstruktur im Lager Wöllersdorf wurde auch in einem 2014 abgeschlossenen Forschungsprojekt durch den Historiker Kurt Bauer untersucht. Bauer ermittelte die Daten von 11.500 Personen, die in Wöllersdorf und anderen Lagern des Regimes „angehalten“ wurden. Er schätzt die Zahl auf rund 12.000 bis 14.000 Anhaltehäftlinge. 72,79 Prozent davon entfallen auf die Gruppe der Nationalsozialisten und 27,21 Prozent auf Sozialdemokraten und Kommunisten.

Den deutlichen Überhang NS-Inhaftierter erklären Historiker als Reaktion auf den nationalsozialistischen „Juli-Putsch“ 1934, dem ja auch Dollfuß zum Opfer fiel. Nach den Rechercheergebnissen von Bauer hielt man Nationalsozialisten im Schnitt etwas länger fest (dreieinhalb Monate gegenüber Kommunisten mit drei Monaten). Nach dem Juli-Abkommen 1936 und der österreichischen Annäherung an Nazi-Deutschland wurden mehr Linke als Nationalsozialisten in Haft genommen. Der Hauptteil der Inhaftierungen in Wöllersdorf geschah im Jahr 1934.

„Beweis für Scheitern des Dollfuß-Regimes“

Die Historikerin Schölnberger kommt auf politischer Ebene zu dem Schluss, dass sich gerade am Beispiel Wöllersdorf zeige, wie kurzfristig geplant bzw. vor allem wie wenig durchdacht viele Maßnahmen des Dollfuß-Regimes letztlich gewesen seien: „Wöllersdorf war der Beweis für das Scheitern dieses Regimes.“ Das könne man aus den erhaltenen amtlichen Dokumenten und aus den Erinnerungsstücken zu Wöllersdorf rekonstruieren.

Eine Reihe von Erinnerungsberichten stimmte darin überein, „dass sie als bessere Nationalsozialisten, bessere Kommunisten oder bessere Sozialisten aus dem Lager gekommen sind“ - einfach, weil sie dort auch eine Gemeinschaft vorgefunden hätten, die die eigene Gesinnung gestärkt habe. „Die Häftlinge wurden in der Regel nach politischer Orientierung monatelang gemeinsam in riesige Schlafsäle gesperrt“, so Schölnberger. Und das Lager sei für das Regime auch ökonomisch sehr teuer gewesen, am Ende habe es aus relativ teuren Ausbaustufen bestanden, die gar nicht mehr genutzt wurden.

Trotzdem warnt die Historikerin vor allen Beschönigungsansätzen rund um das Lager und das Dollfuß-Regime nach dem Motto „alles halb so schlimm im Vergleich zu all dem, was danach kam“. „Es bleibt ein Regime, das Grundrechte wie jenes des Schutzes der persönlichen Freiheit ausgeschaltet hat und in dem Elemente einer Diktatur verwirklicht wurden“, so Schölnberger.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: