Immer weniger Erwerbstätige

Ab 2037 soll der Anteil der Menschen in Erwerbstätigkeit weniger als 55 Prozent betragen, wie die Statistik Austria in einer Studie berechnet hat. „Gäbe es keine Immigration, würde der Anteil des Erwerbspotenzials langfristig auf 47 Prozent sinken, während die Bevölkerung im Pensionsalter bis 2060 auf 37 Prozent anwachsen dürfte“, schreibt die Statistik Austria.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das Thema werde häufig negativ gedeutet, sagt Demografieexperte Rainer Münz im Gespräch mit ORF.at: „Viele sprechen von Überalterung. Doch das ist ein stark negativ besetzter Begriff. Unsere Lebenserwartung steigt. Und es kommen immer mehr Menschen gesund ins höhere Alter. Darauf müssen Wirtschaft und Politik reagieren.“

Bei Lohnkurve ansetzen

Bis 2016 soll laut Statistik Austria auch die Lebenserwartung weiter steigen. 2060 werde ein Mann durchschnittlich 87,3 Jahre alt werden, eine Frau 90,6 Jahre. Im Vergleich: 2014 lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern bei 78,9 Jahren und bei Frauen bei 83,7 Jahren.

Entscheidend sei, dass ein funktionierender Arbeitsmarkt für Ältere entsteht, sagt Münz. Voraussetzungen dafür seien eine verstärkte Weiterbildung, aber auch eine Gehaltsstruktur, die ältere Erwerbstätige nicht wesentlich teurer macht als jüngere, so Münz. Das setze voraus, dass die Einstiegsgehälter höher sind, die Lohnkurve aber insgesamt flacher ausfällt. Dann entfalle der betriebswirtschaftliche Anreiz, ältere Erwerbstätige durch jüngere zu ersetzen. Unter dieser Voraussetzung sollte auch das faktische Pensionsalter steigen, so der Experte.

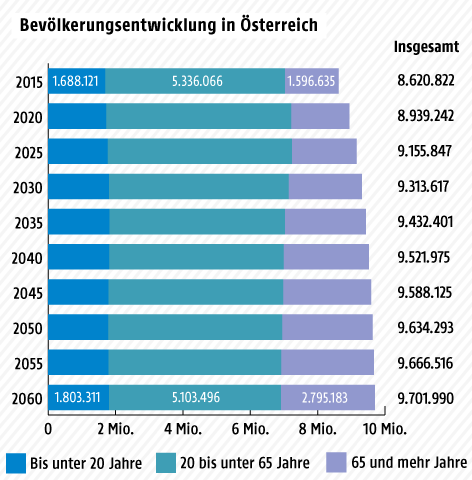

Grafik: ORF.at; Quelle: Statistik Austria

Im Alter länger arbeitslos

Das Institut für Höhere Studien (IHS) sieht die bessere Bezahlung nach längerer Beschäftigung in einer Studie nicht als Grund für die Arbeitslosigkeit älterer Menschen an. Bei Arbeitern gebe es in den Kollektivverträgen nur sehr geringe Lohnsteigerungen. Zudem würden Arbeiter, und nicht Angestellte, circa 70 Prozent aller älteren Arbeitslosen ausmachen. Hier könne die Arbeitslosigkeit also nicht an einer höheren Entlohnung Älterer liegen.

Vielmehr spielten andere Faktoren eine Rolle, etwa die mangelnde Bereitschaft zu Weiterbildungsmaßnahmen aufseiten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Und: Ältere Menschen finden, wenn sie arbeitslos sind, nicht so schnell einen neuen Job wie ihre jüngeren Kollegen. Die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit sei hier länger, wie die Studie zeigt.

Neue Karrieremodelle

Daher seien neue Arbeitsstrukturen notwendig, wie die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in ihrem Papier zur demografischen Entwicklung schreibt. Karrieremodelle sollten so verändert werden, dass Mitarbeiter auch ohne ständige Beförderung Perspektiven haben und die Grenze zwischen Berufsleben und Pension durchlässiger wird. Dazu müssten alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze geschaffen werden, beispielsweise über flexible Arbeitszeitsysteme.

Nicht nur das Alter der Mitarbeiter werde sich verändern, Unternehmen müssten zudem die Generation 50+ als kaufkräftige Zielgruppe erkennen, so die WKO. Produkte müssten über ihren Nutzen und den Komfort beworben werden, statt ungewollt Handicaps und die Hilfsbedürftigkeit älterer Menschen anzusprechen.

Altersvorsorge ausbaufähig

Die Veränderung der Arbeitsplatzstrukturen und eine flachere Lohnkurve sind zwei Strategien, der Entwicklung entgegenzutreten. Ökonomen beschäftigen sich hingegen mit der alternativen Finanzierung der Altersvorsorge. In Österreich gibt es drei Säulen der Finanzierung. Die erste Säule bildet die gesetzliche Altersvorsorge. Hinzu kommen die betriebliche und private Altersvorsorge als zweite und dritte Säule.

„Die Möglichkeiten der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge bleiben derzeit noch weitgehend ungenutzt“, so Universitätsprofessor und Ökonom Gottfried Haber bei einer Veranstaltung in Wien. In allen drei Säulen der Altersvorsorge, sowohl beim staatlichen Umlageverfahren als auch der kapitalgedeckten betrieblichen und privaten Pensionsvorsorge, werde mehr professionelle Expertise benötigt, so Haber. „Kurzfristig sind die Pensionen natürlich gesichert, aber langfristig, wenn nicht korrigiert wird, dann ist die erste Säule nur insofern gesichert, als dass man irgendeine Pension bekommen wird“, sagt der Ökonom.

Migration verändert Struktur

Laut Statistik Austria wächst die österreichische Bevölkerung derzeit jährlich um rund 60.000 Personen an. Grund dafür sei in erster Linie die verstärkte Zuwanderung nach Österreich – einen großen Teil machen asylwerbende Personen aus. Somit verschiebe die Zuwanderung den bisher erwarteten Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter, also zwischen 20 und 65 Jahren, um einige Jahre. Bis zum Jahr 2021 soll sich das Erwerbspotenzial – nach diesen Berechnungen – um vier Prozent auf 5,50 Millionen Personen erhöhen. Danach würden deutlich mehr Menschen ins Pensionsalter übertreten, als Jugendliche aus der Ausbildung oder Zugewanderte hinzukommen. Ohne Zuwanderung würde das Erwerbspotenzial langfristig betrachtet erheblich sinken - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.

Mit Stichtag 1. Jänner verzeichnete die Statistik Austria für dieses Jahr sogar einen Zuwachs von 121.000 Nichtösterreichern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Migration kann die demografische Alterung nicht aufhalten, aber durch gezielte Zuwanderung lässt sich das Problem des Arbeitskräftemangels in bestimmten Branchen lösen“, sagt Münz. Entscheidend sei nicht, einfach jüngere Migranten ins Land zu lassen, sondern Zuwanderer mit guten Chancen auf berufliche Integration. Wer nur auf Zuwanderung setze, vergesse allerdings, dass auch Zuwanderer altern und irgendwann Anspruch auf eine Pension hätten, sagt Münz.

IWF empfiehlt Einbindung von Flüchtlingen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) empfiehlt daher, den Arbeitsmarkt für Flüchtlinge und Migranten flexibler zu gestalten und Ausnahmen bei Mindestkriterien wie dem Mindestlohn zu machen. Auch wenn das neue Risiken berge: Die Sozialstandards könnten ausgehöhlt werden, und ein Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt könnte entstehen. Laut jüngsten Schätzungen des IWF sollen die Ausgaben für Flüchtlinge Österreich bis 2017 einen Wirtschaftsimpuls in Höhe von 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt, BIP) bescheren. Damit diese positiven Entwicklungen mittelfristig eintreten können, müssten die Flüchtlinge Arbeit finden und dementsprechend Steuern und Sozialversicherung leisten können, so der IWF.

Manuela Tomic, ORF.at

Links: