Grüne: Nicht alle „Giftzähne“ gezogen

SPÖ und ÖVP haben am Mittwoch im Alleingang die umstrittenen erweiterten Befugnisse zur Bekämpfung von Terroristen abgesegnet. Der bisherige Verfassungsschutz wird zum Staatsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) darf künftig schon frühzeitig überwachen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Strittigster Punkt des neuen Gesetzes ist die Möglichkeit, ab 1. Juli die Handys von Terrorverdächtigen und Extremisten ohne richterliche Kontrolle zu überwachen. Zusätzlich können die Daten aller, die mit den Verdächtigen Kontakt haben - egal, ob Familienmitglied oder lose Facebook-Bekanntschaft -, gesammelt und verknüpft sowie an ausländische Geheimdienste weitergeleitet werden.

Einige Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Regierungsvorlage konnten Grüne und Freiheitliche noch erwirken. Ausgenommen von der Überwachung sind nun etwa bestimmte Berufsgruppen wie Anwälte und Journalisten. Auch der Katalog an Delikten, bei denen der Staatsschutz vorbeugend tätig werden kann, wurde deutlich reduziert. Weitere Änderungen sollen nach Angaben der Grünen Einschränkungen bei den Rechten der V-Leute sowie nähere Bestimmungen für die Analysedatenbank des Staatsschutzes betreffen.

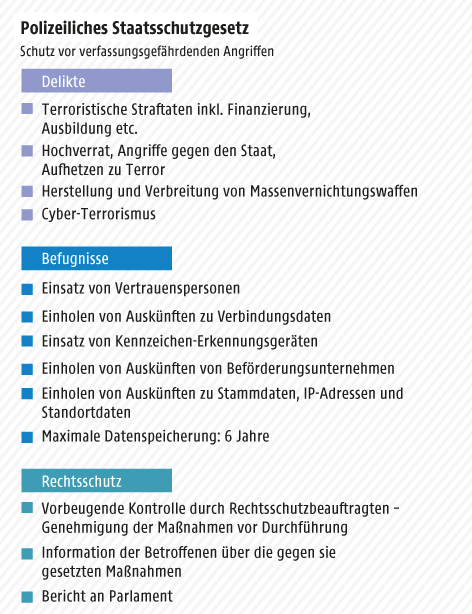

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Mikl-Leitner beklagt „vergebene Chance“

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die stets einen breiten Konsens angestrebt hatte, sprach von einer „vergebenen Chance“, sei man doch in den Verhandlungen sehr nahe beisammen gewesen. Dass es die Reform braucht, sieht sie durch den Anstieg der Terrorgefahr belegt. Der Staatsschutz sei in dieser sensiblen Situation besonders gefordert. Beim Gesetz sei es darum gegangen, einen gesellschaftlichen und politischen Konsens zu schaffen, der die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit erhalte.

Pilz: „Schlampige“ Planung des Innenministeriums

In den Augen der Grünen ist es gelungen, in den Verhandlungen wesentliche Verbesserungen herauszuschlagen, denn die ausufernde Überwachung von „etwas wilderen Leserbriefschreibern“ oder Demonstranten werde nun vermieden, so Pilz. Er sprach von „erstaunlichen Erfolgen“. In den Gesprächen mit SPÖ und ÖVP habe man einen großen Teil, aber nicht alle „Giftzähne“ des Gesetzes ziehen können, so Pilz.

Statt einer Million Menschen in Österreich gebe es dadurch wohl nur noch 200.000 von Überwachung Betroffene, so Pilz. Er war voll des Lobes für seine Ansprechpartner bei SPÖ und ÖVP, Otto Pendl und Werner Amon. Ein gemeinsamer Beschluss sei nicht am Parlament, sondern am Innenministerium gescheitert, das ein „schlampiges und gleichzeitig gefährliches Gesetz“ geplant habe. Nächster Schritt sei nun, gesetzlich die parlamentarische Kontrolle zu verbessern.

FPÖ und Grüne wollen Verfassungsklage einbringen

Was die Grünen nicht durchsetzen konnten, wollen sie nach Beschluss des Staatsschutzgesetzes mittels Drittelbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu Fall bringen, dafür brauchen sie die FPÖ. Diese will erst noch nachverhandeln. Da das Gesetz ohnehin erst im Juli in Kraft treten soll, will FPÖ-Vizeklubchef Gernot Darmann Nachverhandlungen im zuständigen Innenausschuss beantragen und betont, es gebe keinen Grund für „künstlichen Zeitdruck“. Andernfalls will er gemeinsam mit den Grünen eine Verfassungsklage gegen das Staatsschutzgesetz prüfen. Dafür ist ein Drittel der Abgeordneten nötig.

Vorbehalte der FPÖ

FPÖ-Mandatar Gernot Darmann missfällt unter anderem, dass noch immer die erweiterten Maßnahmen bei Meinungsdelikten eingesetzt werden könnten und dass nicht ausgeschlossen sei, dass Politiker von der Regierung „bespitzelt würden“.

NEOS-Mandatar Nikolaus Alm zeigte sich insgesamt skeptisch, ob mit der Vorlage nicht überschießend agiert werde. Nicht viel gefehlt hat offenbar für eine Zustimmung des Teams Stronach. Dessen Abgeordneter Christoph Hagen fand das Gesetz aber letztlich doch noch nicht beschlussreif.

Vorwurf der Parteitaktik

Dass die Opposition nicht zustimmte, sah SPÖ-Sicherheitssprecher Otto Pendl parteitaktischem Kalkül geschuldet. Denn bei den Gesprächen mit den anderen Parteien habe man beim Staatsschutzgesetz eine neue Qualität erreicht. Auch Amon vermutete, dass wohl taktische Gründe Grüne und FPÖ nicht mitstimmen ließen.

Heftige Proteste von Anwälten und Journalisten

Zuletzt hatten die Datenschützer des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung (AKVorrat), Rechtsanwälte und der Österreichische Journalistenclub (ÖJC) heftige Kritik an dem Vorhaben geübt. Sie pochten auf richterliche Kontrolle und die nun erreichte Ausnahme von Ärzten, Anwälten, Journalisten und Geistlichen. Andernfalls kündigte der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (ÖRAK), Rupert Wolff, eine Verfassungsklage an. Laut ÖJC-Präsident Fred Turnheim droht eine „neue Form des Überwachungsstaates“.

Kritik: Polizei wird zum Geheimdienst

Polizeilichen Ermittlern eine solche Fülle an neuen Befugnissen ohne richterliche Kontrolle zu geben, mache die Polizei zum Geheimdienst, so AKVorrat-Obmann Christof Tschohl. Indirekt werde damit wieder der Zugriff auf Vorratsdaten möglich, und das ohne richterliche Genehmigung.

Auch für Wolff kollidieren die präventiven Ermittlungsmethoden der Staatsschützer mit den Grundrechten, es brauche eine richterliche Kontrolle. Da werde versucht, „uns einen Rat von drei Pensionisten als Gericht zu verkaufen“. Denn „ein pensionierter Richter ist kein Richter“, meinte er dazu, dass zumindest eines der drei Mitglieder des Rechtsschutzsenats zehn Jahre lang Richter gewesen sein muss. Sollte das Gesetz in dieser Form beschlossen werden, werde sich der Verfassungsgerichtshof damit befassen müssen, so Wolff Mitte Jänner.

Europarat mahnt zu Schutz der Grundrechte

Auch der Europarat sieht Handlungsbedarf. Die Europäer sollten im Kampf gegen den Terror den Schutz der Grundrechte nicht aus den Augen verlieren. Demokratien müssten sich bei Angriffen verteidigen, doch die Rechtsstaatlichkeit und die Werte des Europarats müssten dabei respektiert werden, hieß es in einer Entschließung der Staatenorganisation am Mittwoch in Straßburg.

Polizeibehörden wurden aufgefordert, individuelle Freiheiten nicht übermäßig einzuschränken und Verdächtige nicht nach ihrer Religion oder Abstammung einzustufen. Die Regierungen sollten zudem eine uneingeschränkte Massenüberwachung durch ihre Geheimdienste nicht zulassen. Anlass der Debatte waren die Pariser Terroranschläge vom 13. November. Frankreich hatte daraufhin bis Ende Februar den Ausnahmezustand verhängt und will ihn jetzt um weitere drei Monate verlängern.

Links: