Licht und Schatten bestrahlter Gebäude

Die volle Pracht von Sehenswürdigkeiten zeigt sich besonders dann, wenn sie in der Nacht kunstvoll illuminiert werden und so ihre Symbolgehalt steigt. Ob Eiffelturm oder Freiheitsstatue, es war dem Menschen immer schon ein Bedürfnis, das Übergroße noch größer zu machen. Heute hat vor allem das Stadtmarketing großes Interesse an den Inszenierungen. Die Wissenschaft warnt indes vor zunehmender Lichtverschmutzung.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand im französischen Lyon anlässlich einer neuen Marienstatue der Brauch unter den Bürgern, die straßenseitigen Fenster der Stadt am 8. Dezember mit Tausenden Kerzen hell zu erleuchten. „Fete des Lumieres“ („Lichterfest“) wurde als kunstvoll inszeniertes Spektakel längst zur Tradition, die Veranstaltung zieht Jahr für Jahr die Massen in die ostfranzösische Stadt. An vier Tagen sind es mittlerweile bis zu drei Millionen Besucher, die sich an der Beleuchtung erfreuen.

Reuters/Charles Platiau

Der Eiffelturm - die Mutter aller strahlenden Riesensehenswürdigkeiten

Was einst mit Wachs und Docht geschah, besorgt in Lyon heute moderne Technik. Da verliert selbst das gute alte Flutlicht an Strahlkraft. Denn bei solcherart gelagerten Events gilt es längst als State of the Art, mit großflächigen, bunten Projektionen auf Gebäudeflächen zu arbeiten. Als bewegte Tapete mit grafischen Mustern lässt sich so beim „Fete des Lumieres“ die optische Wirkung psychedelischer Substanzen erahnen. Doch Lyon ist auch dann für seine Beleuchtung bekannt, wenn gerade kein Lichterfest im Gange ist. Heuer fiel es aufgrund der Anschläge von Paris aus Sicherheitsgründen aus.

Pionier der Lichtplanung

Lyon war die erste Stadt weltweit, die sich ein Konzept der Lichtplanung, einen sogenannten „Plan Lumiere“ verordnete. Das war bereits 1989. Heute blicken viele europäische Kommunen nach Lyon. Die intensive Auseinandersetzung mit der Beleuchtung von Städten lohnt sich mittlerweile aus mehreren Gründen.

Die rasante Entwicklung der Technik - dabei vor allem die in der Anschaffung immer günstiger werdenden LEDs - verspricht insbesondere für den Bereich der funktionalen Stadtbeleuchtung ein ungemeines Sparpotenzial durch geringeren Verbrauch. Auf eine gesamte Stadt hochgerechnet ergibt das hohe Summen und eine entsprechend überschaubare Amortisierungszeit der Kosten für den Techniktausch.

Doch insbesondere die Beleuchtung von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten rückt immer mehr ins Interesse und ist damit Teil der städtischen Lichtplanung. Effektbeleuchtungen und die Inszenierung städtebaulicher Strukturen mit den Mitteln des Lichts gelten als wichtige Disziplin des Stadtmarketings. Denn nicht nur die Motte, auch der Mensch wird vom Licht angezogen. Eine Erkenntnis, die insbesondere Touristiker sehr freut und für die immer heller leuchtenden Städte verantwortlich ist.

Frühes Crowdfunding in New York

Licht fasziniert den Menschen seit jeher. Je besser es sich mit technischen Mitteln in Szene setzen lässt, umso größer ist das Bedürfnis nach der ganz großen Inszenierung des Monumentalen. Der Eiffelturm war nach seiner Eröffnung 1889 zunächst mit Gaslaternen beleuchtet. Und weil es der Nationalstolz so will, befanden sich auf der Spitze des Turms Leuchtprojektoren, die die Farben der Trikolore in den Himmel des nächtlichen Paris warfen. Bereits 1900 wurden dann 5.000 elektrische Glühbirnen an den Außenflanken des Pariser Wahrzeichens montiert, um die Umrisse des Stahlkolosses in der Nacht sichtbar zu machen.

ORF.at/Gerald Heidegger

New York, New York - das Empire State Building leuchtet in der Nacht

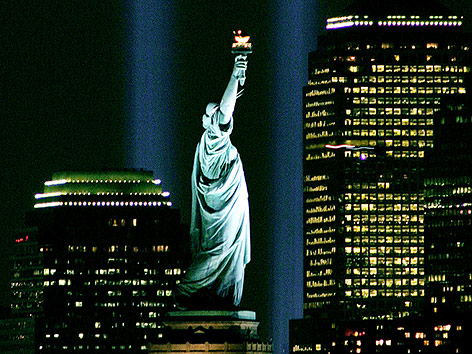

Nur wenige Jahre später war es ein anderes Monument, das unter der Mitwirkung Gustave Eiffels entstand und dessen Beleuchtung im kollektiven Interesse stand. Die New Yorker Freiheitsstatue - vielleicht das Sinnbild für beleuchtete Sehenswürdigkeiten schlechthin. Ralph Pulitzer, Herausgeber der „New York World“, rief 1916 zur großen Spendenaktion für eine Beleuchtung der Freiheitsstatue auf. 30.000 Dollar sollten gesammelt werden.

V für Victory

Die Aktion wurde als Erfolg verkauft - die Beleuchtung ging mit einem großen Festakt am 2. Dezember 1916 in Betrieb. Ein eigens verlegtes Unterwasserkabel versorgte die Insel mit Strom. 20 Jahre später stellte sich allerdings heraus, dass die Spendenaktion eigentlich gescheitert war. Der fehlende Betrag auf die nötige Summe war von einem anonymen Unterstützer aufgebracht worden.

Reuters/Ray Stubblebine

Die Freiheitsstatue blieb während des Zweiten Weltkriegs dunkel

Bald darauf zeigte das Beispiel der Freiheitsstatue, dass die Illuminierung identitätsstiftender Symbole auch eine politische Ebene hat. Während des Zweiten Weltkriegs blieb die Freiheitsstatue nachts dunkel. Lediglich zu Silvester 1943 und am D-Day (6. Juni) 1944 gingen die Lichter an, um den Morsecode V für Victory in den nächtlichen Himmel über New York zu projizieren.

Dunkelheit als Denkanstoß

Insbesondere in Zeiten, in denen selbst die Kirchtürme noch so kleiner Pfarren hell erleuchtet werden, ist die Wirkkraft unbeleuchteter Sehenswürdigkeiten nicht zu unterschätzen, wie sich in Deutschland zu Beginn des heurigen Jahres besonders eindrücklich zeigte. Als PEGIDA-Demonstranten durch viele deutsche Städte zogen, um sich „besorgt“ zu geben, drehte nicht nur der Energieanbieter Rhein-Strom die Beleuchtung des Kölner Doms ab.

„Ein deutlicher Denkanstoß an potenzielle Teilnehmer der Demonstration, ihre Haltung und ihre Teilnahme nochmal zu überdenken”, zitierte die „Zeit” den Kölner Bürgermeister Jürgen Roters (SPD). Auch das Brandenburger Tor und die Dresdner Semperoper blieben unbeleuchtet. In Dresden drehte selbst der Autokonzern Volkswagen die Lichter seines dortigen Standortes ab. Das hatte Symbolkraft - Dunkelheit als Zeichen der Exklusion. Die Meldungen gingen um die Welt.

Es wird nimmer „dumpa“

Abgedunkelte Sehenswürdigkeiten und generell weniger Licht in den Städten ist längst auch Gegenstand der Wissenschaft, etwa der Biologie und der Medizin. Die Verschmutzung von natürlichem Licht durch künstliches wird immer mehr zum Thema, da der Mensch für eine nachhaltige Gesundheit ein gewisses Maß an Dunkelheit benötigt. Er produziert durch zu viel künstliche Helligkeit weniger Melatonin, das für einen gesunden Schlaf äußerst wichtig ist. Ist man heute in Gebäuden ohnehin sehr viel Kunstlicht ausgesetzt, so tragen in der Nacht hell erleuchtete Städte zusätzlich dazu bei, dass weniger von dem Hormon produziert wird, das den Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers steuert.

Reuters/NASA

Europa ist vom All aus gesehen ein Lichtermeer

Selbst Astronomen beklagen die Lichtverschmutzung, weil der nächtliche Himmel in den Stadtgebieten viel zu hell ist, um leuchtende Objekte am Firmament entsprechend beobachten zu können. Die Sternwarte des Vatikan zog deshalb bereits 1935 von Rom nach Castel Gandolfo.

Lichtverschmutzung ist als Umweltthema laut US-Wissenschaftlern ebenso wichtig wie der Klimawandel, zitiert die „Welt”. Zu viel Helligkeit durch angestrahlte Sehenswürdigkeiten, Flutlichter für Werbungen und Stadtbeleuchtungen aller Art setzen auch der Tierwelt zu. Laternen gelten etwa als Todesfalle für Insekten. Nicht nur Vögel können dadurch die Orientierung verlieren und gegen hell erleuchtete Häuser prallen – auch nachtaktive Tiere wie Frösche, Fledermäuse und Meerestiere, die künstlichem Licht ausgesetzt sind, verlieren ihre intuitive Koordinierungsgabe.

LED-Technik lockt weniger Tiere

Initiativen wie der Earth Day am 22. April sollen Bewusstsein für das Thema schaffen. In vielen Kommunen gehen an diesem Tag die städtischen Beleuchtungen aus, um ein Zeichen zu setzen. Doch es wird auch mit Beleuchtungsmitteln experimentiert, die Insekten zu schonen versuchen.

ORF.at/Christian Öser

Das hell erleuchtete Wiener Rathaus zur Zeit des Christkindlmarktes

Laut Informationen der in Wien für die Beleuchtung zuständigen Magistratsabteilung MA33 haben LED-Leuchtmittel den derzeit geringsten Anlockeffekt auf Insekten. Ein Drittel der nächtlichen Lichtverschmutzung beruht in Wien auf kommunalen Beleuchtungsmaßnahmen und soll durch den künftigen Tausch der Leuchtmittel hin zur LED-Technik weiter verringert werden.

Viel Strom für den Dom

Doch auch wenn die LED-Technik einen wesentlich geringeren Verbrauch aufweist, zeigen sich bei solchen Effizienzbestrebungen auch Nebeneffekte – sogenannte Reboundeffekte. In dem Bewusstsein, nur noch einen Bruchteil der bisherigen Energie zu benötigen, kommt es zu einem umso intensiveren Einsatz von Leuchtmitteln, der den Spareffekt wieder aufhebt.

Energie fließt ohnehin genug in nächtliche Beleuchtungen. Der Wiener Stephansdom wird seit 1964 angestrahlt, seit 1995 leuchtet er die ganze Nacht über. Dafür sind 32 Scheinwerfer, die mit der Metallhalogendampftechnik arbeiten und Leistungsstufen zwischen 150 und 1.800 Watt aufweisen, nötig. Bei einer Gesamtleistung von 31 Kilowatt benötigt die Beleuchtung des Stephansdoms in einem Jahr ungefähr so viel Strom, wie etwa 50 Wiener Haushalte in dieser Zeit verbrauchen.

Johannes Luxner, ORF.at

Links: