Eine Branche mit Aufholbedarf

Frauen würden sich generell etwas schwertun, was die Suche nach der richtigen Musik betrifft: Das sagte Apple-Manager Jimmy Iovine vor Kurzem in einem TV-Interview. Der Shitstorm war ihm sicher. Mit der Aussage bestätigt sich wieder, dass die vermeintlich zukunftsorientierte Unterhaltungsindustrie in Sachen Frauenbild ein schweres Problem hat.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Apple-Music-Boss Iovine nannte Mädchen mit Herzschmerz, die zu ihrer Gefühlslage aber gerade nicht den passenden Song finden, als plakatives Beispiel. Der neue Apple-Dienst, der Musik auch von Menschenhand und nicht nur mittels Algorithmen auswählt, bedeute da insbesondere für Frauen eine ungemeine Erleichterung. Nachsatz: Nicht jeder habe das Glück, einen DJ zu kennen.

Neue Geräte, alte Rollen

Iovine, für den immerhin die Entschuldigung gelten könnte, dass er durch seine geschäftlichen Aktivitäten für Dr. Dres Hip-Hop-Label Death Row seit den 1990er Jahren der machistischen Hip-Hop-Welt etwas zu stark ausgesetzt war, entschuldigte sich für den Sager zwar prompt. Doch zeugt die Botschaft eindrücklich von einem Verharren in einem althergebrachten Rollenverständnis, dessen Erosion anderswo bereits seit Jahrzehnten voranschreitet - nur eben in der Musikindustrie, die sich sonst so gern als besonders gegenwärtigen Kulturzweig darstellt, eher langsam. Modern scheinen oft nur die Abspielgeräte zu sein.

ORF.at/Dominique Hammer

Madonna spielt seit jeher mit klischeehaften Frauenbildern - und ist eine der wenigen Großverdienerinnen im Business

Wo sind die Frauen?

Die Zahlen der britischen Musikverwertungsgesellschaft PRS for Music sprechen Bände: Nur 13 Prozent der dort registrierten Komponisten und Songwriter sind Frauen. Noch düsterer sehen die Zahlen der britischen Interessengemeinschaft für Musikschaffende, Music Producers Guild, aus. Dort sind gar nur vier Prozent aller Musikproduzenten weiblich.

Bei der österreichischen Verwertungsgesellschaft AKM existieren gar keine Zahlen zum Frauenanteil, so die Auskunft auf Anfrage von ORF.at. Das Geschlecht sei bei der Ausschüttung von Tantiemen nicht relevant. Eine heimische Studie, die mit den Daten des SR-Archivs für österreichische Popularmusik aus den letzten 20 Jahren arbeitet, kam auf einen Anteil heimischer Musikerinnen von ungefähr zehn Prozent. Angesichts der Tatsache, dass nach wie vor mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung aus Frauen besteht, ist da durchaus Luft nach oben. Nur scheint es an der Durchlässigkeit und der Rollenverteilung gehörig zu hapern.

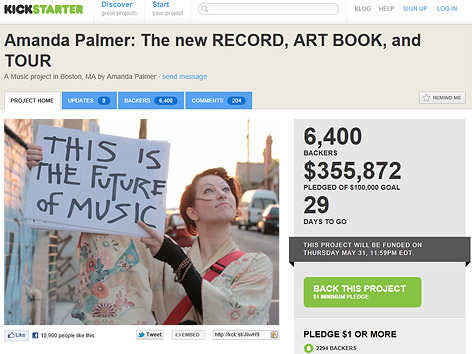

Screenshot von kickstarter.com

Frauen, die aus dem ungerechten System ausbrechen: Hier Amanda Palmer, die mit Crowdfunding abseits der Industrie äußerst erfolgreich ist

Das staatliche britische Förderprogramm Creative & Culture Skills errechnete für das Jahr 2013 den Prozentsatz von 32,2, was den Anteil von Mitarbeiterinnen in der britischen Musikindustrie anbelangt. Die Hälfte aller Mitarbeiterinnen verdiente weniger als 10.000 Pfund pro Jahr. Bei den Männern in der Musikwirtschaft beläuft sich diese Zahl auf 35 Prozent. Und dabei gilt Großbritannien sogar als besonders weit entwickelte Pop-Nation.

Außen- und Innenwirkungen

Wenn Frauen in der Musikindustrie eine tragende Rolle zugestanden wird, dann meist als Interpretinnen. Doch im Grunde gelten nach wie vor die Produktionsprozesse der 1960er Jahre, als Motown Records das Prinzip der modernen Hit-Schmiede erfand.

Songwriting, Produktion und Studioband bedeuteten eine reine Männerdomäne. Girl-Bands wie The Supremes und The Marvelettes legten über das männlich geprägte Musikelaborat lediglich ihre Gesangsstimme und sahen dabei in erster Linie hübsch aus. Vordergründig wurde Charts-Musik so zwar weiblicher. Das Kräfteverhältnis im Inneren ist aber nach wie vor von Männerbünden geprägt, wie insbesondere der Anteil der Frauen bei den Verwertungsgesellschaften zeigt.

Festivalbühnen als Männerbastion

Doch auch im Livegeschäft zeigt sich ein düsteres Bild, was den Anteil der Frauen betrifft. BBC, Bayerischer Rundfunk und das Pop-Magazin „The Gap” untersuchten die Line-ups europäischer Festivals auf ihren Frauenanteil hin. Alle kamen zum gleichen ernüchternden Ergebnis: Im Zuge von mehrtätigen Festivals, die meist eine Gesamtzahl an Bands im niedrigen dreistelligen Bereich aufweisen, ist es in den meisten Fällen nicht einmal ein halbes Dutzend an Formationen, die auf weibliche Mitglieder verweisen können.

Weniger Gewinnbeteiligung für Frauen

Doch mit der Gleichberechtigung von Frauen tut sich offensichtlich auch die Filmwirtschaft schwer. Die Gehaltsunterschiede in Hollywood erhielten erst diesen Oktober große mediale Öffentlichkeit, als Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence in einem offiziellen Statement die Ungleichheit in der Branche zum Thema machte. Für den Streifen „American Hustle” erhielt Lawrence ebenso wie ihre Kollegin Amy Adams eine geringere Gewinnbeteiligung als ihre männlichen Kollegen.

Tobis

Jennifer Lawrence als unzufriedene Hausfrau und Mutter in „American Hustle“ - für den sie weniger Geld erhielt als ihre männlichen Kollegen

Bekannt wurde diese Ungleichheit, weil im Zuge eines Hacks auf die Sony-Filmstudios auch interne E-Mails publik wurden. Darin zeigte sich offensichtlich, dass Sony die Höhe der Gewinnbeteiligung nach Geschlecht staffelte. Männer erhielten für „American Hustle“ neun Prozent, bei den Frauen waren es lediglich sieben Prozent. Am Hungertuch nagt hier trotzdem niemand. Lawrence sei sauer auf sich, nicht auf Sony, hieß es im Statement.

Noch viele Baustellen

Dabei klingen Lawrence’ Worte fast schon so, als seien die Frauen am Dilemma selbst schuld, anstatt die jahrzehntelang eingeübten Gepflogenheiten der Film- und Musikindustrie in Sachen Bezahlung offensiv zu kritisieren. Doch es gibt diesbezüglich ohnehin noch auf allen Ebenen größere Probleme als die Frage nach reichen oder sehr reichen Schauspielern.

Etwa das Rollenbild der Frau in der Clubkultur. Nicht nur, dass Frauen hier sogar auf künstlerischer Ebene stark unterrepräsentiert sind, obwohl sich diese Subkultur seit jeher einen besonders progressiven Deckmantel verpasst. Die klischeehafte Darstellung weiblicher DJs als musikabspielende Pin-ups ist sogar ein Phänomen jüngeren Ursprungs. Und es birgt eine gewisse Ironie, dass dieses Frauenbild exakt so gezeichnet ist, wie sich Iovine die unbedarfte Userin seines Suchdienstes vorstellt.

Johannes Luxner, ORF.at

Links: