Liebe, Frieden und gute Geschäfte

Am 9. Oktober hätte John Lennon seinen 75. Geburtstag gefeiert. Am 8. Dezember jährt sich das tödliche Attentat auf den Ex-Beatle zum 35. Mal. Heute wird vor allem deutlich, dass sich Lennons Leben und Werk in alle Richtungen deuten lässt. Bei Lennon ist praktischerweise immer für alle etwas dabei - auch wenn mittlerweile jedem klar ist, dass sich der Weltfrieden doch nicht herbeisingen lässt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Stell dir vor, es ist Frieden, und kaum einer geht hin. Eigentlich hätte es das weltgrößte Friedenszeichen geformt von Menschen werden sollen, doch Yoko Onos Rekordversuch anlässlich John Lennons 75. Geburtstag scheiterte mangels Beteiligung. Statt der zunächst erhofften 10.000 waren es 2.000, die sich am 6. Oktober, drei Tage vor dem eigentlichen Jubiläum, im New Yorker Central Park zum Hippie-Ritual mit obligatorischen „Make Love Not War“ Bannern einfanden, um der Ikone überdimensional zu gedenken.

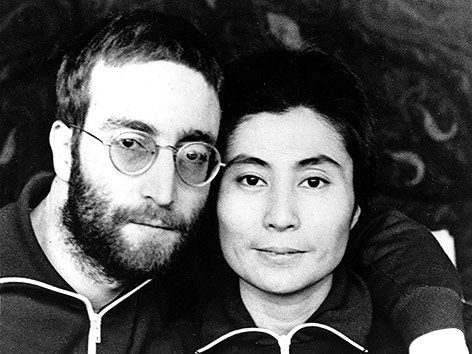

APA/AP

John Lennon und Yoko Ono mit kurzen Haaren nach ihrem Urlaub am Bauernhof in Dänemark im Jänner 1970

Etwas über 5.000 Teilnehmer wären laut „Guiness-Buch der Rekorde“ für einen Eintrag notwendig gewesen. Doch der nächste Anlass kommt bestimmt. Denn mit einem vitalen Pop-Toten von Lennon’schem Kaliber lässt sich immer wieder aufs Neue Kapital jeglicher Art schlagen, sei es symbolisch oder doch in Geld bemessen. Und die Leiche gehört heute vielen, der Plattenindustrie ebenso wie eingefleischten Pazifisten. Für Flughäfen taugt Lennons Name genauso wie für Schulen. Der Erlös der Gedenkveranstaltung im Central Park ging an den John Lennon Educational Tourbus – eine fahrende Bildungseinrichtung.

Gedenken im Erdbeerfeld

Lennons Witwe verbuchte die Aktion auch ohne Rekordbeteiligung als großen Erfolg. Das Gedenken an John Lennon sei der wichtigere Aspekt als der gelungene Rekord, ließ Ono nach der Veranstaltung die Presse wissen. Das Happening wurde in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lennon-Gedenkareal Strawberry Fields auf der Westseite des Central Park zwischen der 71. und der 74. Straße abgehalten.

Das gut 10.000 Quadratmeter große, in Form einer Träne angelegte Gelände dient seit dem Jahr 1981 als Pilgerstätte für Fans. Ono ließ sich die Umgestaltung damals eine Million Dollar kosten. Und nur unweit von hier fielen am späten Abend des 8. Dezember 1980 die fünf tödlichen Schüsse aus der Waffe Mark David Chapmans. Es waren Schüsse, die die Popwelt veränderten.

Von verlorener Unschuld war ebenso die Rede wie vom endgültigen Verschwinden des Geistes der späten 1960er Jahre. Im Bedürfnis nach eindeutigen Zäsuren werden mit Lennons Tod viele generelle gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Zusammenhang gebracht.

Toter mit Potenzial

Als sich die Nachricht über den gewaltsamen Tod am Morgen des 9. Dezember global verbreitete, setzte eine mediale Dynamik ein, wie sie noch keinem toten Popstar vor Lennon beschienen war. Denn bei Lennon war weitaus mehr zu holen als bei der durchschnittlichen Musikleiche – und Ono, der Aktivismus von Berufs wegen nicht fremd ist, hatte wenig Interesse, sich in Zurückhaltung zu üben. Ganz im Gegenteil: Bereits am 14. Dezember rief sie weltweit zu großzügigen zehn Schweigeminuten für John Lennon auf.

APA/AP

1964 auf dem Flughafen London: Die Beatles waren kurz davor, die ganze Welt im Sturm zu erobern

Die Legende vom Staatsfeind

In der Folge wurde alles geboten, was das Medienzeitalter an postmortalen Phänomenen zu zeitigen hat. Verschwörungstheoretiker rochen hinter der Ermordung Lennons die CIA. Schließlich sorgten Lennons Friedensaktivitäten, die ihn in die Nähe linker Gruppierungen brachten, für ein gehöriges Maß an Verunsicherung bei der Obrigkeit. In den frühen 1970er Jahren hörte das FBI Lennon tatsächlich ab. Die Dokumente unterlagen über Jahrzehnte strengster Geheimhaltung, und dementsprechend wurde gemunkelt.

Als die Lennon-FBI-Akten im Jahr 2006 endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, stellte sich allerdings nur noch eine Frage: Warum werden solch harmlose Dokumente dermaßen lange unter Verschluss gehalten und sogar offiziell als brisant tituliert? Die Legende vom Staatsfeind Lennon musste ein für alle Mal begraben werden.

Revolution, nein

Dabei wäre es ein stimmiges Gesamtbild gewesen: Lennon, der seine unglaubliche Popularität nutzte, um sich als Friedensaktivist mit viel Strahlkraft in die Politik einzumischen, macht die Behörden nervös und gerät damit ins Visier des FBI. Die nachhaltige Wirkkraft der Bilder der Beatle-Mania, die auf nicht nachvollziehbare Weise zeigen, dass die reine Anwesenheit vier junger Anzugträger ausreicht, um eine Massenhysterie zu erzeugen, ließ ein Bedrohungsszenario für viele glaubhaft erscheinen. Pop als Träger der Revolution wurde damals noch für möglich gehalten.

AP/Mary Altaffer

„Imagine“-Mosaik auf dem Gedenkareal Strawberry Fields im Central Park New York

Nur eines von vielen Beispielen für die riesige Projektionsfläche, die Lennon bietet und die natürlich ausgiebig genutzt wurde. Und insbesondere das Verhältnis der 68er-Generation zum Tod Lennons wurde ausgiebig strapaziert. Es war die Zeit in der sich die ersten 68er im System ganz nach oben gedient hatten, um zu beweisen, dass ihre Grundintention vielleicht doch nicht die nachhaltige Veränderung der Gesellschaft war, sondern der schnelle Weg zu den besonders üppigen Futtertrögen. Da kam der Tod Lennons gelegen, um damit auch die Ideen der 1960er zu Grabe zu tragen.

Vom Leninismus zum Lennonismus

In Hinsicht auf die verblassenden Ideen des Marxismus-Leninismus hin zu einem individuellen Lebensstil, wie ihn John Lennon eindrücklich vorlebte, prägte der vorwiegend mit Verschwörungstheorien beschäftige Publizist Jürgen Elsässer den Begriff des Marxismus-Lennonismus, um sich damit auf Groucho Marx und John Lennon zu beziehen. Und in weiterer Folge wundert es wenig, dass Lennon, der aus dem Kollektiv der Beatles ausscherte, um fortan als Ich-AG zu funktionieren, mitunter sogar als Prototyp des Neoliberalen verhandelt wird. Von der Freiheit des Individuums zur Freiheit des Marktes – wenn man es nur richtig dreht, ist Lennon für alle da.

Postum rollt der Rubel

Und vor allem taugt Lennon nach wie vor für gute Umsätze. Das nur wenige Monate vor seinem Tod, nach fünfjähriger künstlerischer Pause, erschienene Album „Double Fantasy“ und die dazugehörigen Single-Auskoppelungen wurden damals doch noch zu Verkaufsschlagern. Es folgten innerhalb kürzester Zeit Kompilationen, Bücher und alles andere, was der Popfan zum Gedenken braucht - oder zumindest glaubt zu brauchen.

Noch nie zuvor zeigte sich so umfassend, was ein toter Popstar materiell wie ideologisch wert sein kann. Das deutsche Satiremagazin „Titanic“ machte sich bereits 1981 über die ebenso anmaßenden wie inflationären Lennon-Deutungen und Lennon-Umdeutungen lustig.

Kostspieliger Weltfrieden

Ob tot oder lebendig, die Medien hatten mit Lennon immer ihre Freude. Die Exzentrik des Ex-Beatles war stets Stoff für eine gute Geschichte. Vor allem als Lennon und Ono anno 1969 mit ihren Bed-ins in Amsterdam und Montreal gegen den Vietnam-Krieg protestierten, um daraus ein Medienereignis sondergleichen zu machen.

Der einwöchige Aktionismus, der das Ende des Krieges herbeischlafen wollte, zeigte zwar ebenso wenig Wirkung wie das stete Herbeisingen des Weltfriedens, Marketingprofi war Lennon aber durch und durch. Im Fall des Hilton Amsterdam, wo eines der Bed-ins statt fand, sogar über den Tod hinaus. Die 50 Quadratmeter große Lennon-Suite, in der man sich sogar trauen lassen kann, ist ganz gewöhnlich buchbar – doch nur für ungewöhnliche Brieftaschen. Eine Übernachtung kostet aktuell 1.749 Euro. Kein Wunder, dass das mit dem Weltfrieden nichts wird.

Johannes Luxner, ORF.at

Links: