Berühmt dank umstrittener Werbung

Je weicher und schöner der Pullover, desto härter und hässlicher die Reklame: Auf diese Karte hat Benetton in der Vergangenheit gesetzt. Kampagnen, die augenscheinlich nichts mit Mode zu tun haben, lösten weltweit Diskussionen, Rechtsstreitereien und Empörung aus - und machten das italienische Label berühmt. Dieser Tage feiert es seinen 50. Geburtstag.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

1965 gründete Luciano Benetton mit Hilfe seiner drei Geschwister Giuliana, Gilberto und Carlo in Ponzano Veneto im norditalienischen Treviso das Unternehmen - die heutige Benetton-Gruppe. Der Legende nach fertigte Giuliana Benetton die ersten Pullover auf einer Strickmaschine selbst an. 1966 wurde das erste Geschäft in Belluno eröffnet, 1969 die erste ausländische Filiale in Paris.

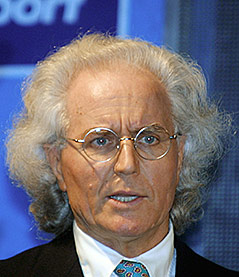

APA/AFP/Patrick Hertzog

Firmengründer Luciano Benetton hat „eine Botschaft“

Strickmode, Raststätten und Sport

1972 entstand die Marke Jean’s West, zwei Jahre später wurde die ursprünglich französische Marke Sisley in das Portfolio der Marken von Benetton aufgenommen. Die erste Filiale in New York öffnete 1980, 1982 folgte die erste Filiale in Tokio. Heute wird das Label in rund 6.500 Geschäften in 120 Ländern verkauft.

In den Jahren 1986 bis 1989 ging die Benetton-Gruppe an die Börsen Mailand, Frankfurt und New York. Seit Anfang der 90er Jahre kaufte sich die Familie bei Sportartikelfirmen, Autobahnraststätten und Supermarktketten ein. Von 1986 bis 2001 engagierte sich Benetton mit einem eigenen Rennstall in der Formel 1 - unter anderen mit den Piloten Michael Schumacher, Gerhard Berger und Alexander Wurz. Dem Unternehmen gehört auch der Rugby-Verein Benetton Rugby Treviso.

2003 zog sich die Familie Benetton von der vordersten Linie der Unternehmensführung zurück, hält aber bis heute 67 Prozent der Aktien. Nachfolger als Firmenpräsident wurde 2012 Lucianos Sohn Alessandro Benetton. Der internationale Erfolg für „United Colors of Benetton“ stellte sich ab Anfang der 80er Jahre ein - nicht zuletzt wegen der oft provokanten Werbefotos des Starfotografen Oliviero Toscani, der globale soziale Fragen wie Krieg, Drogen, Krankheit und Rassismus mit Unternehmenswerbung verknüpfte.

Reuters/Mal Langsdon

Benetton trat 15 Jahre lang in der Formel 1 an und gewann 1994 und 1995 mit dem Deutschen Michael Schumacher zweimal in Folge die Weltmeisterschaft

„Man kann nie zu weit gehen“

„Zwischen zwei Pullovern von gleicher Qualität und gleichem Preis entscheiden sich die Kunden für die Marke, die mit einer Botschaft verbunden ist“, lautete die Benetton-Philosophie. Bekannte Beispiele waren Plakate mit einem sterbenden Aids-Kranken im Kreis seiner Familie, dem blutdurchtränkten Hemd eines im Bosnien-Krieg gefallenen Soldaten, einer ein weißes Baby stillenden schwarzen Mutter, einer einen Priester küssenden Nonne, einem Guerillakämpfer, der eine Kalaschnikow sowie einen menschlichen Oberschenkelknochen in Händen hält, und einem Gesäß mit der Tätowierung „HIV-positiv“.

picturedesk.com/Action Press/Becker + Bredel GbR

Die Anzeige mit Todeskandidaten führte nach 18 Jahren zum Ende der Zusammenarbeit mit dem Fotografen Oliviero Toscani

„Man kann nie zu weit gehen“, sagte Toscani einmal. Zahlreiche Werbesujets sorgten weltweit für Aufsehen, aber auch für heftige Kritik und juristische Auseinandersetzungen. Seine umstrittene Werbelinie bezeichnete Firmengründer Luciano Benetton als „Experiment, das Image schaffen und zu mehr Sensibilität führen soll“. Auf den Vorwurf, mit dem Elend der Welt Umsätze zu steigern, entgegnete er, dass diese Strategie keine Verkaufssteigerungen bringe.

Seine Botschaft sei es, durch Kommunikation auf die Probleme der Welt aufmerksam zu machen, so Luciano Benetton. Im neuen Jahrtausend ging das Konzept aus den 90er Jahren jedoch nicht mehr auf. 2000 beendete Toscani die Zusammenarbeit mit Benetton, nachdem sich Luciano Benetton von einer Kampagne mit Gesichtern von zum Tode Verurteilten öffentlich distanziert hatte. Die Firma musste sich ein neues Image zulegen.

Kampagnen und Sozialengagement

Zwar präsentierte Benetton weiterhin provozierende Sujets, verknüpfte diese aber mit sozialem Engagement und Spenden in Millionenhöhe - zum Beispiel 2003 mit dem Bild eines schwarzen Mannes, dessen abgehackte Hand ein Löffel als Prothese ersetzte, und dem World Food Programme der UNO. 2011 nannte Benetton seine Werbekampagne „Unhate“, gründete eine Stiftung gegen Hasskultur und zeigte einander küssende religiöse Führer und Staatsoberhäupter - darunter eine Fotomontage, in der einander der damalige Papst Benedikt XVI. und der ägyptische Imam Ahmed al-Tajjeb küssen.

APA/AFP/Martijn Bureau

Das Kussfoto mit dem damaligen Papst Benedikt XVI. empörte den Vatikan, Benetton gab nach und zog es zurück

Nach heftigen Protesten des Vatikans zog Benetton das Bild zurück. Weitere - nicht zurückgezogene - Bilder der Kampagne zeigten Küsse zwischen US-Präsident Barack Obama und seinem damaligen chinesischen Kollegen Hu Jintao sowie zwischen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.

Ramponiertes Image

2012 entschied sich Benetton für das Thema Jugendarbeitslosigkeit. Zu sehen waren junge Menschen in Anzügen, die keinen Beschäftigung finden und nicht den Beruf ausüben können, für den sie qualifiziert sind. Zum 50-jährigen Jubiläum startete Benetton heuer sein „Women Empowerment Program“, das die Rechte von Frauen weltweit fördern soll. Die Plakate wollen diesmal offenbar auf unprovokante Weise provozieren - mit schlichten Bildern von Frauen und Kindern, die bunte Strickpullover tragen.

Im April zahlte Benetton zwei Jahre nach dem Einsturz eines Textilfabriksgebäudes in Bangladesch mit 1.138 Toten und 2.438 Verletzten 1,1 Millionen Dollar (eine Mio. Euro) für die Opfer. Mit dieser Entscheidung wolle der Konzern zeigen, wie wichtig ihm die Unterstützung der Hinterbliebenen sei, sagte Benetton-Manager Marco Airoldi. Doch der Imageschaden war groß: Nach dem Unglück hatte Benetton zunächst geleugnet, dass es in dem Komplex produzieren ließ. An Benetton haftete nun auch das Bild der unwürdigen Arbeitsbedingungen für seine Kollektionen.

Links: