Eigenbrötler mit Einfluss

Salvador Dali beschwerte sich darüber, dass Joseph Cornell dieselben Ideen hatte wie er - und Marcel Duchamp und Andy Warhol galten als große Bewunderer. Berühmt wurde der New Yorker mit seinen „shadow boxes“, in denen er Fundstücke von seinen Streifzügen durch die Stadt zu Bestandteilen fantastischer Miniwelten erhob - und damit zeigte, dass man auch als Erwachsener eine glückliche Kindheit haben kann.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Fragmente für seine Arbeit fand Cornell überall, wo er vorbeikam: New Yorker Flohmärkte waren für den 1903 Geborenen eine ebenso unerschöpfliche Quelle wie Antiquariate und Trödler. Selbst Treibgut von den Stränden Long Islands konnte er als Arbeitsmaterial gut gebrauchen – genauso wie Kataloge und anderweitige Druckmaterialien, aber auch Uhren, Gläser, Kompasse, Federn, Fähnchen und Zeitungsschnipsel.

1991 Hans Namuth Estate

Porträt von Joseph Cornell

Werkstoff konnte alles sein, was ihm die Stadt auf seinen Streifzügen offerierte. Die ausgiebigen Exkursionen durch New York waren nicht nur freiwillig. Cornell arbeitete lange Zeit als Textilhändler und als Vertreter, der von Tür zu Tür tingelte, um die Familie nach dem frühen Tod des Vaters zu unterstützen. Auf diesen Wegen sog er flanierend das höchst europäische Treiben New Yorks auf. Die Kunst entstand nach dem Tagesgeschäft in der Nacht.

Sammelsurium mit Wirkung

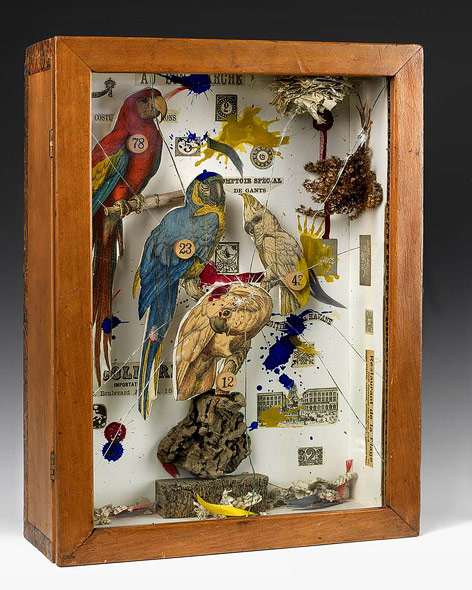

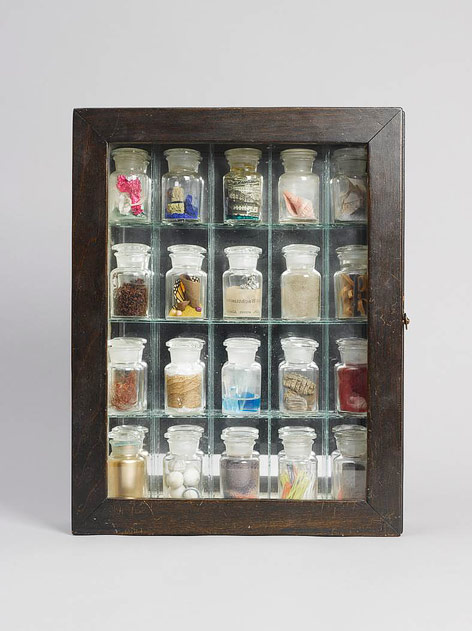

Mit den Fundstücken erschuf Cornell, dem das Sammeln zur Manie wurde, ab den frühen 1930er Jahren die „shadow boxes” – kleine Schaukästen hinter Glas, die seinen Ruf als geniehaften Eigenbrötler hauptsächlich begründen. Inhalt dieser filigranen Kunstwerke sind collagenartige Miniwelten zwischen schillernder, animalischer Exotik und Zitaten aus der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte. Sie zeigen Wirkung. Betrachter verlieren sich darin immer wieder aufs Neue - und wundern sich angesichts des obskuren Sammelsuriums über gezeigte Details.

The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation / Bildrecht, Wien, 2015

Spieltrieb trifft Kunst trifft Wimmelbild: In Joseph Cornells Werken verliert sich der Betrachter

Flanieren statt reisen

Cornell betrieb auf diese Weise Eskapismus mit den Mitteln der Kunst und kannte dabei keine formalen Grenzen. „Der Spiegel” attestierte einst, dass ihm die Spaziergänge die Europareise ersetzten. Was alle Werke gemeinsam haben, ist ein offensichtlicher Spieltrieb. Kleine Schubladen lassen sich öffnen oder Kugeln und Fäden bewegen. Denn die Boxen waren prinzipiell zum spielerischen Gebrauch gedacht.

The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation / Bildrecht, Wien, 2015

Die Lust an der Variation: Joseph Cornell als Vorläufer der Pop-Art

Dabei ist Cornell weit mehr als der Schöpfer dieser Boxen: Er trat ebenso als Experimentalfilmer in Erscheinung. Sein Frühwerk war dem Surrealismus zuzuordnen. Und ebenso gilt er als Vorbote der Pop-Art, dessen Einfluss sich vor allem bei Andy Warhol bemerkbar machte. Die beiden waren befreundet.

Fragile Fracht

Mit „Fernweh“ ist nun die erste große Ausstellung des 1972 verstorbenen Amerikaners in Österreich zu sehen. Das Kunsthistorische Museum Wien (KHM) hat die Retrospektive in Kooperation mit der Londoner Royal Academy, wo „Wanderlust“ bereits den Sommer über gezeigt wurde, kuratiert. Zuletzt war eine größere Werkschau Cornells in Europa im Jahr 1981 in Düsseldorf zu sehen.

Die lange Absenz liege vor allem daran, dass es sich bei den „shadow boxes“ um höchst fragile Objekte handelt, die niemand auf Reisen schicken möchte, erklärte Kurator Jasper Sharp im Rahmen der Pressekonferenz zur Ausstellung. Darüber hinaus seien Cornells Werke vorwiegend bei Privatsammlern zu finden, die quer über die USA verstreut seien - für gut die Hälfte der in Wien zu sehenden Objekte habe es auf die Anfrage zur Leihgabe zunächst eine Absage gegeben, so Sharp. Hartnäckigkeit habe zum Erfolg geführt.

Der Monarch in der Schachtel

Die Schau im KHM vereint 80 Arbeiten Cornells. Die „shadow boxes“ sind dabei zentrales Element. Aber auch kleine Collagen werden gezeigt und ein sporadischer Blick auf das filmische Schaffen geworfen. Was offensichtlich ist: An Inspiration mangelte es Cornell nie. Was ihn augenblicklich faszinierte, verarbeitete er in einem Holzkasten.

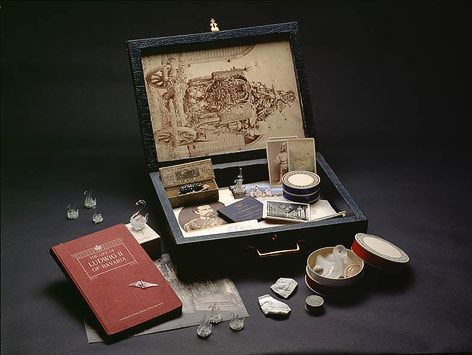

The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation / Bildrecht, Wien, 2015

Das Leben König Ludwigs II. hat Cornell kompakt in eine Box gepackt

Auch König Ludwig II. von Bayern ist eine dieser Boxen gewidmet: Kleine Schwäne aus Glas, Porzellanscherben, ein Blick auf Neuschwanstein, das Antlitz Ludwigs und imperiale Devotionalien aller Art fassen die Tragik rund um das Leben des exzentrischen Monarchen höchst emotional zusammen. Doch es mussten für Cornell nicht zwingend reale Personen sein, deren Leben er in solch einer Box inszenierte. Der Künstler hatte auch seine Freude an der Inszenierung fiktionaler Biografien.

Filmhinweis

Das Österreichische Filmmuseum zeigt in Kooperation mit dem KHM am 11. und 12. November eine Filmschau zu Cornells Werken.

Realitätsflucht auf höchstem Niveau

Doch so mondän, wunderreich und verspielt sich Cornells Werk zeigt - noch mehr war sein Leben von einem höchst engen Familienverband geprägt. Er wohnte gemeinsam mit seinem Bruder, der im Rollstuhl saß, bei seiner Mutter im New Yorker Stadtteil Queens. Nach dem frühen Ableben des Vaters fühlte er sich der Familie und insbesondere seinem Bruder gegenüber verpflichtet, weshalb er als Textilhändler zu arbeiten begann. Über die Grenzen New Yorks ist der Künstler selten hinausgekommen. Die USA hat er ohnehin nie verlassen. Europa war ihm dennoch heilig.

Vor diesem Hintergrund wirkt Cornells Werk als kompensatorische Tätigkeit, um der Enge des täglichen Lebens zu entkommen und dem Spieltrieb nachzugehen. Schließlich ist es für eine glückliche Kindheit nie zu spät. Cornells Welt entstand im Kopf und manifestierte sich in seinen Kunstwerken. Und er lebte in einer Zeit, in der das prosperierende New York Inspiration und Material genug abwarf. Wozu noch in die Ferne schweifen?

Früher Experimentalfilmer

Cornell orientierte sich zu Beginn der 1930er Jahre am Surrealismus, an den Collagen von Max Ernst. Und er war in dieser frühen Zeit gemeinsam mit Salvador Dali und Marcel Duchamp Teil der bahnbrechenden „Surrealisme“-Ausstellung in der Julien Levy Gallery in Manhattan. Cornells erste Box war 1936 im New Yorker Museum of Modern Art zu sehen. Bereits zu dieser Zeit setzte er sich intensiv mit dem Medium Film auseinander, dem er ebenso undogmatisch begegnete wie seinen anderen künstlerischen Tätigkeitsbereichen und das ihn bis zu seinem Tod beschäftigte.

Anno 1936 schnitt Cornell das B-Movie „East of Borneo” zu seiner eigenen Fassung um nannte den nun ungleich düstereren Film, dem er auch eine neue Tonspur verpasste, „Rose Hobart”. Insbesondere dieses collagenartige Arbeiten mit Filmmaterial erzeugte bei Dali, der ähnliche Ideen spann, eine gewisse Empörung. Er riet Cornell, er solle sich auf seine Boxen konzentrieren.

Vertreter der Remix-Kultur

Das Arbeiten mit Fragmenten und das Arrangieren von Bestehendem macht das Werk Cornells aktueller denn je. Denn während das KHM darin eine gewisse Parallele zu den Kuriositätenkabinetten längst vergangener Zeiten sieht und so den Standort der Schau argumentiert, wird Cornell längst auch in der Popkultur rezipiert. Begriffe wie Found Footage und Remix-Kultur lassen sich auch auf sein Cornells anwenden. Zudem war es für den Autodidakten Cornell essenziell, mit wenigen Mitteln Großes entstehen zu lassen und dabei den formalen Konventionen des etablierten Kunstbetriebs wenig Beachtung zu schenken.

Die mit Legendenstatus behaftete niederländische Popband Nits widmete Cornell im Jahr 1992 den Song „Soap Bubble Box“ – inspiriert vom gleichnamigen Werk: „He is walking very slow, through Manhattan in the snow, Joseph Cornell“, wird der Eigenbrötler als flanierender Kreativer beschrieben.

Prominente Bewunderer

Auch in Hollywood hatte und hat Cornell seine Fans. Schauspieler Tony Curtis war nicht nur Sammler seiner Werke. Als Curtis im Alter selbst künstlerisch tätig wurde, ließ er sich von den kleinteiligen Boxen inspirieren. Und bei so viel Detailverliebtheit wundert es auch wenig, dass eine andere US-Filmgröße zu den ganz großen Cornell-Anhängern zählt.

Wes Anderson, der in seinen Filmen ähnliche fantastisch-bunte Welten wie Cornell arrangiert, ist bekennender Fan. Und weil Cornell in solch geballter Form auch außerhalb Europas selten zu sehen ist, hat sich Anderson bereits für einen Ausstellungsbesuch im KHM im Dezember angekündigt.

Johannes Luxner, ORF.at

Links: