Aus für Massenware von der Stange?

Smartphones werden im Schnitt alle 2,7 Jahre gewechselt. Die Lebensdauer ist damit kürzer als jene von Jeans, wie eine Studie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt zuletzt ergab. Um die Nutzungszeit zu erhöhen und das Mobilgerät besser den individuellen Bedürfnissen anzupassen, sind neue Designansätze gefragt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Damit sich Nutzer ihr Smartphone künftig entsprechend ihren Wünschen selbst zusammenstellen können, arbeiten Firmen weltweit an der Idee eines Handys nach dem Baukastenprinzip. Dabei sollen die Nutzer die Funktionen des Mobilgeräts über kleine eingeschobene Module (ähnlich Spielmodulen oder Speicherkarten) jederzeit in Eigenregie erweitern können.

Komponenten selbst auswählen

Wer etwa Wert auf gute Fotos legt, greift zum hochwertigen Kameramodul, anderen könnte die Basiskamera mit weniger Megapixel reichen. Auch weitere Funktionen wie hochwertige Lautsprecher, Speicherkartenleser, Pico-Projektor, Funkstandard NFC, Akkukapazität, drahtlose Lademöglichkeit etc. sollen so problemlos nachgerüstet werden können. Ist ein Bauteil kaputt oder nicht mehr am neuesten Stand, muss nicht das komplette Smartphone ausgetauscht werden, sondern nur die einzelne Komponente. Das spart Geld und verringert den Elektroschrott.

Damit würde es den Kunden in Zukunft selbst überlassen bleiben, wie viel Geld sie in ihr Handy investieren möchten. Je nachdem, wie hochwertig und leistungsfähig die einzelnen Bauteile sind, ergibt sich daraus der Kaufpreis. Von Unternehmenshandys, die bestimmten professionellen Ansprüchen genügen müssen, bis zum günstigen Teenie-Einsteigergerät würden alle Preisklassen bedient.

Look dem persönlichen Geschmack anpassen

Die Individualisierung der Hardware-Komponenten schlägt sich auch in einem neuen Aussehen und Oberflächendesign der Handys nieder. Das Design wird dabei den Anwendern überlassen. Durch die spezifische Bestückung entsteht schließlich ein eigener Look, der sich von der Masse des schwarz-glänzenden Handyeinheitsbreis abhebt.

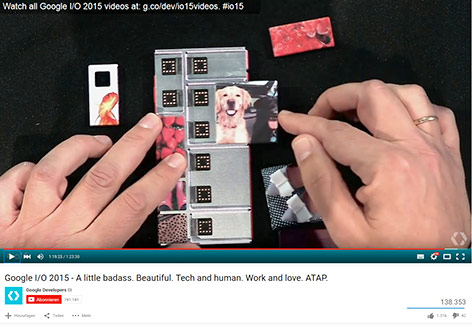

Screenshot YouTube

Die Steckplätze auf der Rückseite des Ara-Handys von Google

Bauteile im laufenden Betrieb tauschen

Größter Akteur auf dem Gebiet modularer Handysysteme ist Google. Im Rahmen von „Projekt Ara“ feilt der US-Konzern in seinen Forschungslaboren bereits seit Jahren an einem entsprechenden Gerät. Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai 2015 stellte das Unternehmen erstmals einen funktionierenden Prototyp vor, dessen Module sich im laufenden Betrieb austauschen ließen.

Bei der Präsentationen wurde ein Handybasisrahmen mit Display gezeigt, auf der Rückseite können einzelne Karten eingeschoben werden. Damit sollen Nutzer ihr passgenau zugeschnittenes Smartphone selbst erstellen können.

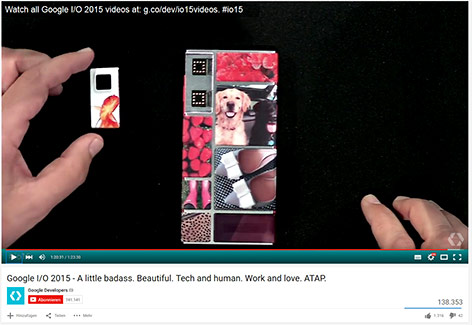

Screenshot YouTube

Durch Aufdrucke auf den Modulen wird das Handy optisch aufgepeppt

Etwas dicker, etwas größer

Google will dabei nur das Basisgerüst (in drei verschiedenen Größen) selbst verkaufen, Dritthersteller sollen ihre Produkte als Module bereitstellen. Eine Basic-Variante mit Standard-Display, Akku, WLAN und etwas Speicher soll auf 50 Dollar (45 Euro) kommen.

Genauere Angaben zur Größe macht Google aktuell nicht, einzig die Dicke soll mit einem Zentimeter begrenzt sein. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 6 ist 6,9 Millimeter dick. „Ein Mobiltelefon ist an sich schon ein sehr komprimiertes Gerät. Die weitere Miniaturisierung ist unheimlich komplex. Ein modulares Smartphone kann daher derzeit nur weniger leistungsfähig sein oder es muss größer sein“, sagt Peter Purgathofer vom Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung der TU Wien.

Module mit Freunden teilen

Bei der erstmaligen Bekanntmachung der Idee im Jahr 2014 erklärte Ara-Chef Paul Eremenko laut Heise.de, dass ein modulares Smartphone rund ein Viertel mehr Strom verbrauche, ein Viertel mehr Boardfläche benötige und um ein Viertel schwerer sei als ein normales Gerät. Im Gegenzug könne man sein Smartphone nach eigenen Wünschen zusammenstellen und Module mit Freunden teilen.

Testlauf verschoben

Zuletzt musste Google allerdings einen Rückschlag vermelden. Der für Herbst angesetzte Testlauf in Puerto Rico musste bereits zum zweiten Mal verschoben werden. Als Grund wurden Rückschläge bei der Fixierung der Module mittels elektropermanenter Magnete angegeben. Der Verschluss hat demnach interne Qualitätskontrollen mittels Falltests nicht überstanden.

Laut der neuen Ankündigung soll der Probelauf nun 2016 und nicht mehr in Puerto Rico, sondern einem Testmarkt in den USA starten. Google befindet sich hier auf einer Gratwanderung. Denn der erste Eindruck ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg eines Geräts. Wirft Google sein Ara-Handy zu früh auf den Markt, riskiert der Konzern, die Nutzer mit noch nicht beseitigten Fehlern zu vergraulen. Wartet Google zu lange, könnte dem Konzern die Konkurrenz zuvorkommen.

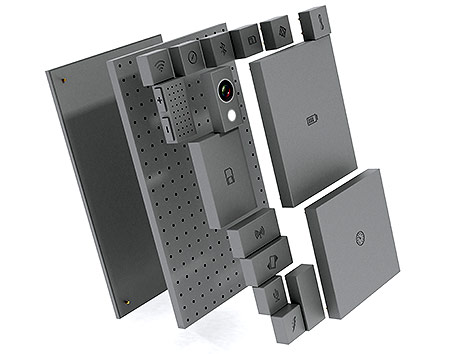

fairphone.com

Die Einzelteile des Fairphone 2 sind nicht fest verlötet

Langes Leben dank Baukastenaufbau

Einen Vorgeschmack auf die modulare Zukunft gibt das Projekt Fairphone, das sich der nachhaltigen Herstellung von Handys unter Einhaltung fairer Arbeitsstandards verschrieben hat. Das Ende Juli präsentierte Fairphone 2 baut ebenfalls auf eine Art modularer Architektur und soll dadurch einfach zu reparieren sein und eine lange Nutzungsdauer erreichen.

Bestimmte Einzelteile wie Bildschirm und Akku sollen beim Fairphone 2 schnell und mit wenigen Handgriffen auszutauschen sein. Auch keine der weiteren Komponenten ist fest mit der Hauptplatine verlötet. Dadurch soll der Nutzer sein Fairphone selbst reparieren und zur Langlebigkeit beitragen können.

Verkauft oder verpartnert: Immer wieder Google

Die Idee eines modularen Smartphones ist nicht neu. Erstmals tauchte sie 2008 bei der israelischen Firma Modu auf. Bevor das Baukastentelefon allerdings in die Tat umgesetzt werden konnte, ging Modu das Geld aus. Daraufhin kaufte Google das Patentportfolio der innovativen Israelis.

2012 übernahm Google den US-Konzern Motorola und sicherte sich damit wichtige Mobilfunkpatente und technologisches Know-how - darunter auch die innovative Motorola-Forschungsabteilung, die „Projekt Ara“ ins Leben rief. Die Arbeit an dem modularem Smartphone-System wurde in den Forschungslaboren von Google fortgesetzt.

phonebloks.com

Das kantig-klare Phonebloks-Design erinnert an Legosteine

2013 brachte der niederländische Designer Dave Hakkens mit seinem Phonebloks-Konzept das Baukastenprinzip wieder ins Gespräch. Hakkens ging es dabei vor allem um die Reduktion von Elektroschrott. Erneut wurde Google aufmerksam und ging im November 2013 eine Partnerschaft mit Hakkens ein.

Puzzlephone aus Finnland

Ein anderes finnisches Startup hat sich ebenfalls der Idee eines Smartphones mit wechselbaren Komponenten verschrieben. Das Puzzlephone-Konzept von Circular Devices setzt dabei auf eine minimalistische Variante: Das Smartphone besteht aus nur drei Teilen, die ausgetauscht werden können, wenn sie defekt oder veraltet sind. Ursprünglich waren erste Geräte für dieses Jahr angekündigt, dieser Zeitplan konnte allerdings nicht eingehalten werden. Laut neuesten Ankündigungen sollen die ersten Fünf-Zoll-Puzzlephones nun im Herbst 2016 auf den Markt kommen.

Mittlerweile eingestellt ist das - ebenfalls finnische - Projekt ehemaliger Nokia-Mitarbeiter, Vsenn. Man habe zwar versucht, unabhängig zu bleiben, habe dem finanziellen Druck aber nicht länger standgehalten, verabschiedete sich das Start-up Mitte Juni auf Twitter. Daher habe man seine Technologie an ein Unternehmen verkauft. Um welche Firma es sich handelt, wurde nicht genannt.

puzzlephone.com

Die drei Bauteile sind beim Puzzlephone-Design kaum zu erkennen

Baukastenhüllen für aktuelle iPhones & Co.

Andere Firmen bieten die Möglichkeit, aktuelle Geräte wie Apples iPhone oder Samsungs Galaxy mittels einer Smartphonehülle zum Baukastenhandy aufzurüsten. Das Hongkonger Start-up Nexpaq hat eine derartige Smartphonehülle entwickelt. Mit dem Cover können die Funktionen des Handys durch sechs Einschübe auf der Rückseite erweitert werden. Die Größe der einzuschiebenden Module ist mit 25 mal 25 mal fünf Millimeter festgelegt.

Die Firma bietet derzeit Erweiterungen mit Lautsprecher, Thermo- und Hygrometer, Alkoholtester, Laserpointer, LED-Taschenlampe und SD-Kartenleser an. Andere Entwickler arbeiten laut eigenen Angaben an Modulen zum kabellosen Aufladen, zur Verwendung als Geigerzähler oder auch als Nachtsichtgerät. Die Umsetzung der Nexpaq-Hülle wurde per Kickstarter mit 280.000 Dollar (253.000 Euro) finanziert. Sie soll Anfang 2016 auf den Markt kommen und 65 Dollar (59 Euro) kosten, die einzelnen Module kommen auf jeweils um die 25 Dollar (23 Euro).

nexpaq.com

Die Rückseite der Nexpaq-Hülle mit sechs Einschüben

Erfolg bleibt abzuwarten

Ob sich der innovative Ansatz durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Im PC-Bereich ist es etwa nie gelungen, ein simples Produkt anzubieten, das so einfach zusammenzustellen ist, dass dies nicht nur Computerbastler können und wollen. Ein Grund hierfür ist die mangelnde Kompatibilität der verschiedenen Bauteile untereinander. Auch die Schnelllebigkeit der einzelnen Komponenten und Software bremste etwaige modulare Entwicklungsansätze.

„Derzeit ist nicht abzuschätzen, ob das Konzept eines modularen Smartphones aufgeht“, so auch Experte Purgathofer vom Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung der TU Wien. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass manche Innovationen wie etwa der Touchscreen am Handy alles umgeworfen hätten, andere wie etwa Klapphandys wiederum seien kurz da gewesen und dann aber ein Nischenmarkt geblieben. „Ob das modulare Handydesign zur einen oder anderen Kategorie gehört, wird sich erst zeigen“, so Purgathofer gegenüber ORF.at.

Selbst wenn es sich durchsetzen sollte, bleibe die Frage, ob die modulare Bauweise wirklich unterm Strich auch dazu führe, dass weniger Ressourcen verbraucht werden, so Purgathofer weiter. „Es könnte sein, dass dann jeder drei Kameras und vier Akkus zum Austauschen hat und statt weniger Ressourcenverbrauch ist das Gegenteil der Fall.“

Beate Macura, ORF.at

Links: