Der hohe Preis des Wirtschaftswachstums

Für dieses Jahr erwartet die Regierung in Peking ein Wirtschaftswachstum von lediglich sieben Prozent - verglichen mit den zweistelligen Zuwächsen der letzten Jahrzehnte ein Abschwung. Möglich wurde das chinesische Wirtschaftswunder erst durch ein Heer mobiler Wanderarbeiter, die sich von der Arbeit in einer Fabrik ein besseres Einkommen erhoffen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Über 270 Millionen Wanderarbeiter gibt es in China, sie sind das Rückgrat der arbeitsintensiven Industrie. Aktuelle Daten in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigen, was sich bei den mobilen Arbeitskräften verändert hat: Die Arbeiter werden immer älter, können Einkommenssteigerungen verzeichnen (im Durchschnitt verdienen sie ca. 420 Euro monatlich) und sind besser ausgebildet. Der Nachwuchs der Wanderarbeiter aber leidet unter der Mobilität der Elterngeneration.

Millionen ohne Eltern

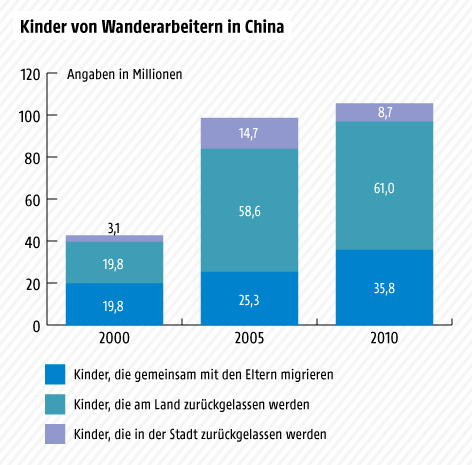

Wer seine Heimatprovinz verlässt, um in den östlichen Industriemetropolen Arbeit zu suchen, steht vor der Wahl, entweder gemeinsam mit der Familie einen Neuanfang zu starten oder die Kinder in der Heimatprovinz zurückzulassen. 60 Millionen Kinder wachsen in China ohne ihre Eltern auf. Zahlen des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) belegen, dass ein Drittel der Kinder mit ihren Großeltern lebt. Zwei Millionen Minderjährige leben ganz alleine, wie ein Bericht der der All-China Women’s Federation zeigt.

Reuters/William Hong

Kinder von Wanderarbeitern erledigen ihre Hausübung in der Küstenprovinz Zhejiang

Ein Grund, warum viele Arbeitsmigranten ihre Kinder in den ländlichen Provinzen zurücklassen, sind die hohen Lebenshaltungskosten in den Städten. Die Migration vom Land in die Stadt stellt die Arbeiter aber noch vor andere Hürden: Wenn sie ihre Provinz verlassen, verlieren sie einen Großteil der Ansprüche auf soziale Unterstützung durch den Staat.

„Hukou“ als zweischneidiges Schwert

Der Verlust der Sozialleistungen hängt mit der Wohnsitzregistrierung in China zusammen, dem sogenannten „Hukou“-System. Eingeführt unter Chinas Staatspräsident Mao Zedong in den 50er Jahren, sollte das System eine unkontrollierte Landflucht verhindern. Jeder Bürger ist somit einem Wohnort zugeordnet, Anspruch auf Sozialtransfers besteht nur dort. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist beträchtlich: Menschen mit „Stadt-Hukou“ haben freien Zugang zu Schulen und Universitäten, außerdem haben sie Anspruch auf Leistungen wie Kranken- und Pensionsversicherungen. Zugezogenen Menschen aus den ländlichen Regionen bleiben diese Leistungen verwehrt.

Reuters

Wanderarbeiter in der Provinz Anhui vor ihrer Unterkunft, die 30 Familien beherbergt

Das System hat verhindert, dass sich in den Städten unkontrolliert Slums bilden, gleichzeitig haben sich aber die eklatanten Unterschiede zwischen den Ballungszentren und den ländlichen Regionen noch weiter verstärkt. Im Jahr 2013 legte die chinesische Regierung einen ambitionierten Plan vor: In den nächsten Jahren soll den Wanderarbeitern der Status von Stadtbewohnern verliehen werden.

Teure Reform

Der Plan ist eingebettet in eine größere Strategie, die China urbaner machen soll und so die Einkommensschere zwischen Stadt und Land schließen soll. Langfristiges Ziel der Regierung ist es, den Anteil der Landbevölkerung auf unter zehn Prozent zu senken, wie die Onlineausgabe der deutschen Zeitung „Die Zeit“ schreibt.

Eine Reform des „Hukou“-Systems wäre teuer, über drei Billionen Euro würden die zusätzlich anfallenden Sozialleistungen für die Wanderarbeiter kosten. Vor allem die Kinder der mobilen Arbeiter leiden unter den fehlenden Bildungsmöglichkeiten. Sie müssen oft auf private Schulen ausweichen, die für die schlecht bezahlten Wanderarbeiter teuer sind und in Verruf stehen, korrupt zu sein. Das Internetportal Quartz berichtete über Kinder, die bereits vor den Tests die Lösungen präsentiert bekommen, um den Notenschnitt zu heben.

Eine Million geht nicht in die Schule

Zahlen der UNICEF belegen, dass ein beträchtlicher Teil der chinesischen Kinder gar keine Bildungseinrichtung besucht. Knapp drei Prozent aller Kinder von Arbeitsmigranten, also eine Million Minderjährige, fallen gänzlich durch das Netz an Bildungseinrichtungen.

Das Problem, dass Kinder von Wanderarbeitern vom Bildungssystem abgeschnitten werden, wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Die Anzahl der mobilen Arbeiter steigt beständig. War im Jahr 2010 nur jedes vierte Kind von der Arbeitsmigration der Eltern betroffen, war es 2013 bereits jedes dritte Kind, wie ein Bericht von UNICEF zeigt.

Grafik: ORF.at; Quelle: UNICEF

Familie muss den Kindergarten ersetzen

Da viele Arbeiter 60 Wochenstunden und mehr arbeiten, bleibt kaum noch Zeit für die Familie. Tagsüber verbringen viele daher die Zeit in Kindergärten - die oft heillos überfüllt sind. Die Infrastruktur ist nicht auf die staatliche Kinderbetreuung ausgerichtet, sie wird oft von der Familie übernommen. Durch die Einkindpolitik etablierte sich eine Familienstruktur, die oft als „4-2-1-Struktur“ bezeichnet wird, also vier Großeltern, die nur ein Enkelkind haben und die Betreuung übernehmen.

Die psychischen Folgen für die Kinder, die von ihren Eltern verlassen aufwachsen, können laut der NGO Chinese Labour Bulletin verheerend sein. In einem Bericht beziffert die Forscherin She Mao die Anzahl der zurückgelassenen Kinder, die unter psychischen Problemen leiden, auf 60 Prozent. Die Großeltern oder Verwandten, die auf die Kinder aufpassen, könnten nicht den emotionalen Rückhalt bieten, den die Kinder brauchen würden, so der Bericht weiter. Die Traumata, die Minderjährige durch die Trennung von den Eltern erfahren, sind jener Preis, den Chinas Führung für das alles überstrahlende Hauptziel Wirtschaftswachstum zahlt.

Links: