Kostenexplosion zumindest gestoppt

Die stetig ansteigenden Kosten im Gesundheitssektor sollten eigentlich mit der 2012 in Angriff genommenen Reform gebremst werden. Zweieinhalb Jahre später kritisieren Experten und an der Umsetzung Beteiligte, dass die Gesundheitsreform nicht viel mehr als ein „Papiertiger“ ist.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

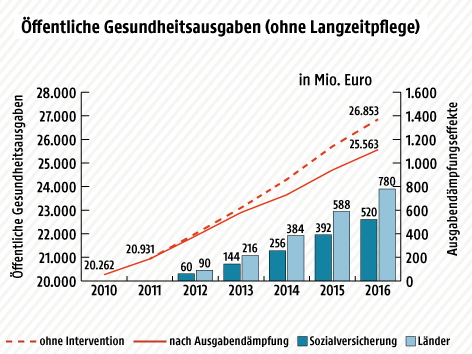

Immerhin konnte die drohende Kostenexplosion etwas gestoppt werden. Ohne Reform wären die Gesundheitsausgaben zwischen 2010 und 2016 um fast sieben Milliarden Euro angestiegen, nun wird ein Wachstum um fünfeinhalb Milliarden Euro auf 25,5 Mrd. Euro bis 2016 erwartet. Auch die aktuelle Gesundheitsstatistik der OECD zeigt eine kleine Trendwende. Erstmals seit 1981 sanken 2013 die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in Österreich. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegen sie aber mit mehr als zehn Prozent immer noch über dem OECD-Schnitt von 8,9 Prozent.

Grafik ORF.at; Quelle: BMG

Der Gesundheitsexperte Ernest Pichlbauer zweifelt dennoch an der Umsetzung der Ziele: „Diese Gesundheitsreform ist wie schon 2005 auf dem Papier nett zu lesen. 2005 ist sie in den Mühlen des täglichen Arbeitens verschwunden. Diese Reform ist so tot wie die alte und kein Weg in die Zukunft“, kritisierte er im Ö1-Interview - mehr dazu in oe1.ORF.at. Skeptisch zeigte er sich vor allem im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der Reform - insbesondere die Stärkung des niedergelassenen Bereichs durch neue Primärversorgungszentren, wo Ärzte, Therapeuten und Pflegefachkräfte ganztägig tätig sein sollten. Damit sollen Spitäler entlastet und die Versorgung kostengünstiger werden.

„Es steht praktisch alles“

Wie langsam die Umsetzung in der Praxis hier vorankomme, sehe man am Beispiel Wien, so Pichlbauer. Derzeit gibt es ein Primärversorgungszentrum, ein weiteres sei schon lange geplant: „Wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergehe, werden wir irgendwann in 100 Jahren so weit sein, dass dieser Reformschritt abgeschlossen ist. Es steht praktisch alles.“

ORF

Bei der Einrichtung von Primärversorgungszentren wie hier in Wien-Mariahilf gibt es Anlaufschwierigkeiten

Es sei aber auch schwierig, Betreiber für diese Zentren zu finden, so Ingrid Reischl, die Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse und Vorsitzende der Trägerkonferenz des Hauptverbands der Sozialversicherungen, und sucht im Ö1-Morgenjournal vom Montag nach einer Erklärung: „Es müssen sich drei Ärzte finden, die sich vielleicht gar nicht gut kennen und die ein wirtschaftliches Risiko teilen müssen - ein sehr schwieriger Prozess“ - mehr dazu in oe1.ORF.at.

Zeitlupe statt Zeitraffer

Der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Er ist in die Umsetzung der Reform involviert und pocht auf eine „Dynamisierung des Prozesses, damit wir den Papiertiger mit Leben erfüllen können“. Die Reform sehe etwa vor, dass bis 2016 ein Prozent der Bevölkerung mit Primärversorgungszentren erreicht wird. „Dieses Ziel ist ohnehin ein bescheidener Ansatz“, sagte Drexler gegenüber Ö1. Allerdings sei man noch weit davon entfernt, das zu erreichen. „Bei der Umsetzung handeln wir in Zeitlupe, wir sollten aber im Zeitraffer agieren.“

Länder und Krankenkassen ohne Einigung

Es spießt sich vor allem an der Umsetzung der neuen Primärversorgungszentren, in denen Ärzte, Therapeuten und Pflegefachkräfte ganztägig zur Verfügung stehen sollen. „Wenn es keine Bereitschaft von allen Beteiligten gibt, ist es schwierig. Dadurch geht es sehr langsam“, hatte die Vorsitzende der Trägerkonferenz im Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Ingrid Reischl, mit Blick auf die Verhandlungen mit der Ärztekammer und den Ländern kritisiert.

Ärztekammer-Präsident Arthur Wechselberger wies die Vorwürfe gegenüber Ö1 vehement zurück. Die ÖÄK habe ein starkes Interesse, den niedergelassenen Bereich zu stärken. Vielmehr gab er Ländern und Krankenkassen die Schuld am Stillstand, da diese sich in den Verhandlungen nicht einigen könnten, wer zahle: „Es ist die Aufgabe der Sozialversicherungen, den niedergelassenen Bereich zu finanzieren.“

Oberhauser versteht Kritik

Gegenüber Ö1 nahm Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) zur Kritik Stellung. Sie gab sich optimistischer und glaubt daran, bis 2016 ein Prozent der Bevölkerung in Primärversorgungszentren behandeln zu können. Dann soll es auch einen gesetzlichen Rahmen für die Einrichtung dieser Zentren geben. Oberhauser stimmte der Kritik am Tempo allerdings zu. Nicht zuletzt aufgrund der Strukturen, in denen der Bund, neun Länder und die Sozialversicherungen koordiniert werden müssten, sei es ein sich „recht langsam bewegender Koloss“.

Sie verwies aber auf die kleinen Erfolge wie etwa zuletzt die Einigung auf das Projekt Teweb - ein System der Patienten-Erstinformation via Telefon und Internet. Die Testphase dafür soll allerdings erst in eineinhalb Jahren beginnen. Für die Gesundheitsministerin ist das der Preis, dass man den sicheren Weg gewählt habe und im System bleibe. Ob dieses so bleibt, wird sich auch bei den aktuellen Finanzausgleichsverhandlungen zeigen - mehr dazu in oe1.ORF.at.

Unrealistische Annahmen

Die OECD erwartet jedenfalls in Österreich auch in den kommenden Jahren ein abgeschwächtes Wachstum der Gesundheitsausgaben und führt das auf den Kostendämpfungspfad in der Gesundheitspolitik zurück. Geht es nach der Gesundheitsreform, soll der Anteil der Ausgaben im Gesundheitssektor am BIP nicht steigen.

Die Gesundheitsreform orientiert sich allerdings an einem Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent - eine gewagte Annahme von Anfang an. Denn selbst als dieses Ziel formuliert wurde, habe das niemand vorhersagen können, sagte Drexler: „Diesen Teil der Vereinbarung habe ich immer für relativ originell gehalten.“ Es sei eher eine virtuelle Größe.

Stefan Kappacher, Ö1, und Simone Leonhartsberger, ORF.at

Links: