Guanabara wird zur „Petrobras-Bucht“

Als 2006 vor der Küste von Rio de Janeiro gigantische Ölfelder entdeckt worden waren, ist das in Brasilien als große Chance gesehen worden, um der Wirtschaft entsprechenden Schwung zu geben und das Land reich zu machen. Immerhin handelte es sich um einen der weltweit größten Ölfunde in dem Jahrzehnt. Die Entwicklungen in den letzten Jahren führten jedoch die enormen Risiken des Plans vor Augen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

In rund 6.000 Metern Tiefe werden vor Brasiliens Atlantikküste unter einer dicken Salzschicht bis zu zwölf Milliarden Barrel Öl vermutet. 2013 vergab das Land Lizenzen zur Ausbeutung der Ölvorkommen: Ein Konsortium aus dem brasilianischen Ölkonzern Petrobras und dem britisch-niederländischen Unternehmen Shell, dem französischen Konzern Total sowie zwei chinesischen Firmen erhielt den Zuschlag.

Raffinerien anstelle von Badeidylle

Seit Entdeckung der Ölvorkommen veränderte sich das Küstenbild in der Bucht von Guanabara stark, wie der „Guardian“ in einer Reportage berichtet: Statt Postkartenidylle mit Traumstränden sind immer mehr Ölraffinerien, Fabriken, Werften und Lagertanks zu sehen. Über Wasser unsichtbar verlaufen unter der Meeresoberfläche die Pipelines. Eine riesige neue Raffinerie wird gerade von Petrobras errichtet. Die Guanabara-Bucht, so scheint es dem „Guardian“, ist zur „Petrobras-Bucht“ geworden.

EPA/Marcelo Sayao

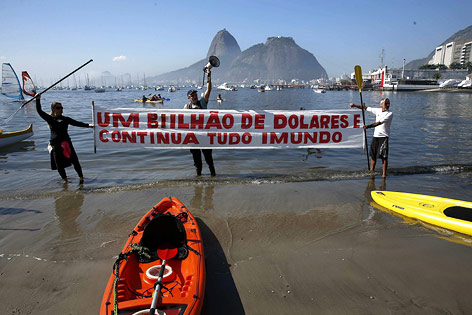

Widerstand gegen Verschmutzung vor einer der Hauptattraktionen in Brasilien

Der Widerstand gegen die Förderung war von Anfang an groß: Umweltschützer kritisieren die Zerstörung von Lebensräumen, Gewerkschaften sehen in der Versteigerung der Förderrechte einen Verkauf staatlichen Tafelsilbers. Vor allem Fischer sehen sich durch die Verschmutzung der Gewässer als große Opfer. „Die Guanabara-Bucht ist ein heiliger Platz für uns. Wir respektieren ihn wie eine Kirche“, sagt etwa Alexandre Anderson, der eine Widerstandsbewegung von Fischern leitet. „Aber die Bucht wird auf eine grausame und kriminelle Art zu einem Industriehub.“

Gelder sollen in Bildung fließen

Die Ölindustrie hat in Brasilien einen enorm hohen Stellenwert – nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. Sie ist bzw. war bis noch vor wenigen Jahren der Stolz der Brasilianer. Die Einnahmen, die aus den gigantischen Unterwasserfeldern erhofft werden, sollten das Gesundheits- und Erziehungssystem auf Vordermann bringen, schrieb Präsidentin Dilma Rousseff in einem Gesetz fest. Schon jetzt ist das Land nach Venezuela der zweitgrößte Erdölproduzent in Lateinamerika.

Aktivismus gegen die Ölindustrie ist eine gefährliche Angelegenheit. Anderson wurde bereits zweimal angeschossen, zwölfmal verhaftet und befindet sich nun in einem behördlichen Schutzprogramm. Freunde von ihm seien ermordet worden, sagt er. Von Wachmännern und Milizionären mit Verbindung zu Petrobras, wie er meint. Das Unternehmen streitet freilich jegliche Verbindung ab. 2014 wurden in Brasilien im Konflikt um landwirtschaftliche Flächen, Energieprojekte und Bergbauvorhaben 29 Umweltschützer getötet.

Vom Paradies zur Zerstörung

„Die großen Länder der heutigen Welt haben sich ohne Rücksicht auf die Umwelt entwickelt“, sagt Guilherme de Oliveira Estrella. Wie könne man nun Brasilien vorschreiben, die eigenen Pre-Salt-Ölfelder nicht zu verwenden? Estrella ist jener Mann, der als ehemaliger Geologe von Petrobras die Felder entdeckt hatte.

Die Auswirkungen auf die Umwelt streitet aber auch er nicht ab. Seine Heimat sei in den 40er und 50er Jahren „ein Paradies“ gewesen. Der große Wandel sei dann gekommen, als Petrobras dort 1961 die erste Raffinerie gebaut habe. „So begann die Zerstörung der Guanabara-Bucht. Sie wurde durch den sogenannten Fortschritt zerstört.“ Dennoch ist Estrella der Ansicht, dass die enormen Ressourcen nicht ungenutzt liegen gelassen werden sollten.

Die Hoffnungen auf den großen Reichtum durch die Ölförderungen werden aber durch zahlreiche Unsicherheitsfaktoren geschwächt: Petrobras kämpft mit Korruptionsskandalen und Schuldenproblemen, der Ölpreis ist extrem niedrig, und die Erinnerungen an die „Deepwater Horizon“-Katastrophe im Golf von Mexiko sind noch präsent. Außerdem ist gerade das Pre-Salt-Öl offenbar besonders schwierig zu fördern.

Viele Risiken

Es handelt sich dabei, so behauptet die Forschungsabteilung von Petrobras, um eine der weltweit riskantesten Förderoperationen. Zum einen, weil die Ölfelder bis zu 300 Kilometer von der Küste entfernt in turbulenten Gewässern liegen - für viele Helikopter ist die Distanz kaum zu überwinden. Und zum anderen ist die Fördertiefe enorm: Bis zum Meeresgrund sind es etwa 2.000 Meter, dann muss noch mehrere tausend Meter durch Salzschichten gebohrt werden. Und dann kommt noch hinzu, dass das Reservoir große Mengen von unerwünschten Gasen enthält, die teils hochgiftig und explosiv sind.

Explosion wäre schlimmer als „Deepwater Horizon“

Das alles macht die Förderung freilich extrem teuer. Einer der Gründe, warum Petrobras mittlerweile das am stärksten verschuldete Unternehmen weltweit ist, ist, dass die Firma für die Förderung und Komponentenfilterung die größte existierende Flotte an speziellen Schiffen anschaffen musste. Eines davon kostet bis zu zwei Milliarden Dollar. Dem steht der niedrige Ölpreis gegenüber - bei Kalkulationen mit dem Preis von vor mehreren Jahren klafft ein großes Loch.

Auch die Risiken sind enorm: Es gibt laut „Guardian“ viele Ähnlichkeiten zum Setting der „Deepwater Horizon“-Förderung im Golf von Mexiko, wo 2010 die Explosion einer Bohrinsel eine verheerende Ölpest ausgelöst hatte. Eine Explosion in den Pre-Salt-Feldern Brasiliens hätte ungleich schwerere Folge, da die Reservoirs tiefer liegen und größer sind, was einen größeren Druck hätte und ein größeres Volumen von Öl bewegen könnte.

Links: