Kultur der Funkmedien

Der US-Germanist Erik Born sucht in Wien nach Spuren, die frühe Rundfunktechnologien in unserer Kultur hinterlassen haben. Dabei stellt er fest, dass viele Traditionen aus der Frühzeit des Funkens auch heute noch in unseren Smartphones stecken.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Ich arbeite an der Universität Berkeley, in der Nähe des Silicon Valley“, sagt Erik Born, „dort sprechen wir ständig über die neuesten Technologien. Mich interessiert, welche Spuren diese Technologien in der Kultur hinterlassen.“ Der US-amerikanische Germanist ist derzeit in Wien zu Gast und forscht für seine Dissertation nach verschiedensten Spuren, die die damals noch junge Funktechnik im Mitteleuropa der 1920er Jahre hinterlassen hat.

„Ende des 19. Jahrhunderts, als die Funktechnik aufkam, waren viele Menschen von diesem Mediensystem fasziniert, weil ihnen das Sinnesorgan fehlte, mit dem man es unmittelbar wahrnehmen konnte“, so Born. „Das hatte er natürlich nicht. Man braucht immer einen Apparat, um die elektromagnetischen Wellen zu übersetzen, etwa in Schallwellen, die Menschen hören können.“ Das neben anderem habe zu einer Krise der Wahrnehmung geführt, denn man habe der unsichtbaren Medienwelt, die nun entstand, nicht trauen können.

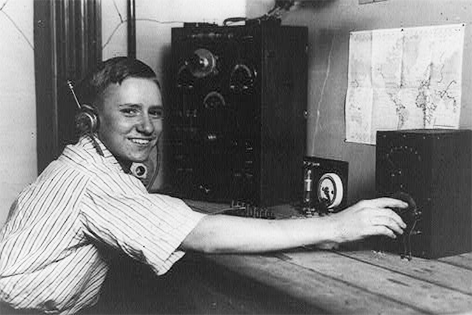

Library of Congress, LC-USZ62-107409

Frühe Funker: Übung an der Marconi Wireless School in New York, 1912

Born ist fasziniert von den Strategien, die daraufhin entwickelt wurden, um mit dem Unsichtbaren umgehen zu können: „Das beginnt schon bei der Sprache, bei Metaphern wie ‚Elektromagnetische Wellen‘ oder ‚Spektrum‘.“ In diesem Kontext untersucht er die Arbeiten der Gruppe um das Berliner Avantgarde-Magazin „G“, das ab 1923 von Hans Richter in Berlin verlegt wurde.

Der 1886 in Wien geborene Künstler Raoul Hausmann etwa war von der Idee der Umwandlung von Lichtwellen in Geräusche fasziniert und entwarf einen Apparat dafür, das Optophon, für das er in Großbritannien sogar ein Patent erhielt.

Krise der Wahrnehmung

„Hausmann ging es darum, die menschlichen Sinnesorgane zu verbessern und die Krise der Wahrnehmung in der Moderne zu bewältigen“, sagt Born. „Wenn wir unserer Wahrnehmung nicht mehr trauen können, dann müssen wir eine neue Kunst schaffen, um uns neue Wahrnehmungsmöglichkeiten zu eröffnen.“

ORF.at/Günter Hack

Erik Born hält am 27. April um 18.00 Uhr am IFK in Wien, Reichsratsstraße 17, einen Vortrag über die Mediengeschichte der Drahtlosigkeit.

Die Visualisierung der drahtlosen Mediensysteme beschäftigte freilich nicht nur Avantgardekünstler. Im heutigen Alltag haben es die Nutzer von Mobiltelefonen und Computern ständig mit visuellen Metaphern für Funknetzwerke zu tun, mit Anzeigen für die Qualität des Empfangs beispielsweise. „Da gibt es dieses Symbol mit den fünf Balken“, sagt Born, „das geht darauf zurück, dass sich Funker früher die Empfangsqualität mündlich über eine fünfstufige Skala übermittelt haben. Diese Praxis ist heute nicht Teil unseres Alltags, aber sie steckt in vielen Geräten.“

Das Symbol für WLAN, der Punkt mit den drei gebogenen Strichen, sei hingegen etwas trügerisch, denn es stehe in der Tradition von Symbolen des Massenrundfunks, in dem ein Sender an viele Empfänger ausstrahle. „Dabei stimmt das schon für den WLAN-Standard gemäß IEEE 802.11 nicht“, so Born, „zwar nutzen die meisten Leute im Alltag den Infrastrukturmodus, in dem viele Geräte an einem zentralen Zugangspunkt hängen, dennoch bleibt die Möglichkeit, Geräte direkt untereinander zu vernetzen.“

Entgrenzung durch Funk

Mit drahtlosen Mediensystemen seien auch immer Visionen der Demokratisierung in Zusammenhang gebracht worden, Born spricht auch gern von „Entgrenzung“. Der deutsche Schriftsteller Bertolt Brecht entwickelte in den 1920er und 1930er Jahren seine Radiotheorie, in der er sich vorstellte, dass die Empfänger auch senden und so miteinander in Dialog treten können. „Hans Magnus Enzensberger hat die Idee in den 1960er und 1970er Jahren dann wieder aufgegriffen, in seinem Baukasten zu einer Theorie der Medien“, sagt Born.

Library of Congress, LC-USZ62-93539

1922: Junger US-Radiohörer mit selbst gebauter Ausrüstung und Karte

Brechts Radiotheorie lässt sich auch als Reaktion darauf lesen, dass sich der Schwerpunkt der Funksystementwicklung im Lauf der 1910er und 1920er Jahre von der dezentralen Punkt-zu-Punkt-Kommunikation auf zentralisierte Massenkommunikation via Radio verlagerte. Dieser schlägt sich für Erik Born in einem besonderen Genre der Datenvisualisierung wieder, den Empfangskarten, etwa in einer Grafik der Funktelegrafennetzwerke der damaligen Großmächte, die der deutsche Konzern Telefunken 1913 in der Juni-Nummer seines Hausblatts abdrucken ließ.

Auf dieser Karte sind die Funkstationen noch durch Linien miteinander verbunden - es ging eben um die Kommunikation von Punkt zu Punkt. Mit dem Aufstieg des Radios zum Massenmedium sei diese Darstellung im Lauf der 1920er Jahre zunehmend durch Karten abgelöst worden, welche die Reichweite der Sender in Kreisen rund um deren Standorte darstellten.

Neue Karten, neue Perspektiven

Die besondere Sicht auf Karten definiert Borns Forschungsperspektive: „Der französische Wissenschaftstheoretiker Bruno Latour hat einen Beitrag über Google Maps geschrieben, der mich inspiriert hat. Er kritisiert den Eindruck der ‚Gottperspektive‘, den Systeme wie Google Maps oder Google Earth dem Benutzer vermitteln. Sie tun so, als säße der User erst irgendwo im Weltraum und könne dann bis in seine Straße hinunterzoomen. Latour fragt, wie dieser Eindruck von Kontinuität und Einheit in diesen Systemen eigentlich entsteht. Er macht uns darauf aufmerksam, dass es sich dabei nicht um eine einzelne Technologie handelt, die irgendwo im Weltraum stationiert ist, sondern dass die Informationen aus vielen verschiedenen Datenquellen stammen, die geschickt kombiniert werden, um den Eindruck von Kontinuität zu schaffen.“

Google

Google Earth: Für Born eine falsche Perspektive auf die Welt

Da diese Einheit nur vorgetäuscht sei, schlägt Latour vor, die üblichen Sichtweisen wie „Der kleine Mensch gegen die große Technologie“ oder „Das kleine Individuum gegen die große Gesellschaft“ durch eine „flache“ Betrachtungsweise zu ersetzen, in der untersucht wird, wie sich die Netzwerke aus teilnehmenden Menschen und technischen Komponenten - beide sind darin gleichberechtigte „Akteure“ - zueinander verhalten, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und dabei neue Formen der Technik, des Verhaltens und des Wissens entstehen.

Diese Vorgänge hinterlassen Spuren in den Archiven und machen sie somit nachvollziehbar. In dieser Hinsicht hat Wien für Erik Born viel zu bieten: „Es gibt hier zum Beispiel das Dokumentationsarchiv Funk, das eine der größten Sammlungen sogenannter QSL-Postkarten beherbergt, mit denen sich Funkstationen über den Postweg gegenseitig bestätigen, Kontakt miteinander gehabt zu haben.“

Die Macht im Äther

Mit seinem Projekt möchte Erik Born die beinahe religiös anmutenden Mythen hinterfragen, die die Funktechnik teilweise auch heute noch umgeben. Während im Zusammenhang mit drahtlosen Netzen viel von „Entgrenzung“ und „Allgegenwart“ die Rede sei, hätten die Arbeiten des Medienhistorikers Thomas Streeter gezeigt, dass es auch schon in der frühen Funkkommunikation darum gegangen sei, Regeln zu etablieren und zwischen verschiedenen Vorstellungen von Ordnung der einzelnen Nutzergruppen zu vermitteln. Das gelte freilich auch heute: „Jede Interessengruppe, vom Funkamateur über Medienunternehmen bis hin zum Militär, hat ihre eigenen Vorstellungen von Ordnung.“

Diese Interessen würden immer in der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen immer neu ausgehandelt, etwa indem Behörden bestimmten Anwendungen entsprechende Frequenzbänder zuweisen oder Basisinitiativen wie Funkfeuer Bürgernetze abseits der großen Provider bereitstellen. Wichtig sei, dass es in dieser Ordnung immer Freiräume für neue Ansätze gebe, findet Born: „WLAN findet in einem lizenzfreien Frequenzbereich statt und wurde gerade deshalb so erfolgreich.“

Günter Hack, ORF.at

Links: