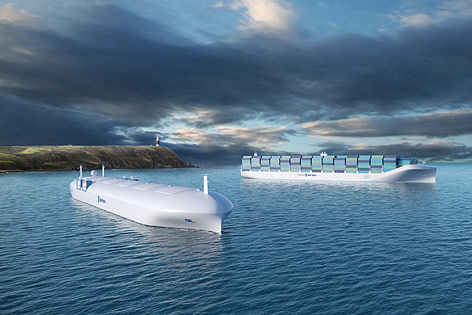

Unbemannte Roboterschiffe

Über 100.000 Frachtschiffe sind nach aktuellen Schätzungen derzeit auf den Weltmeeren unterwegs. Sie könnten schon bald Gesellschaft von Roboterschiffen bekommen. Die riesigen Transportdrohnen, die wochenlang ganz ohne Crew an Bord unterwegs sein sollen, sollen laut dem britischen Konzern Rolls-Royce in spätestens zehn Jahren einsatzbereit sein. Der Konzern hatte davor entsprechende Pläne vorgestellt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

90 Prozent des weltweiten Güterverkehrs werden per Schiff abgewickelt. Der Bedarf ist stetig steigend. Rolls-Royce will nun die Effizienz der Containerschiffe weiter verbessern. Dafür setzt das Unternehmen ganz auf die Fernsteuerung von Schiffen. Denn ohne Crew fallen auch die Personalkosten weg, die laut Schätzungen über 40 Prozent der Betriebskosten eines Containerschiffs ausmachen, wie die BBC und Bloomberg berichteten.

Zudem könnten die Räumlichkeiten, die für eine Besatzung nötig sind, eingespart und stattdessen ebenfalls zur Lagerung der Container verwendet werden. Oskar Levander, stellvertretender Präsident der Entwicklungsabteilung Marine bei Rolls-Royce, ist im Gespräch mit der „Welt“ zudem überzeugt, dass selbst die Anzahl der Unfälle um zwei Drittel reduziert werden könnte. Denn der Mensch sei aufgrund von Schlafmangel und Unkonzentriertheit immer noch „eine der größten Fehlerquellen auf See“, so Levander zur „Welt“.

Rolls-Royce plc

Die Drohnenschiffe von Rolls-Royce

Statt von der Brücke aus ein Schiff zu navigieren könnte der Kapitän mit einer kleinen Crew von vier bis fünf Personen von einem Kontrollraum an Land gleich eine ganze Flotte an Schiffen kontrollieren. Die Navigation übernimmt dann der Autopilot an Bord, der Kapitän im Kontrollraum greift nur bei schwierigen Manövern ein. „In Zukunft gibt es vielleicht Kapitäne, die sich nicht mehr auf ein Schiff, sondern auf eine ganz bestimmte Gefahrenstelle spezialisieren und die von Land aus alle Schiffe navigieren, die dort entlang müssen“, so Levander.

Für Logistikexperte Wilfried Sihn, Leiter des Bereichs Betriebstechnik und Systemplanung der TU Wien sowie Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research, sind die Drohnenschiffe eine durchaus realistische Perspektive. „So ein ferngesteuertes Riesenschiff wird sicher nicht bis in den Hafen hineinfahren, aber grundsätzlich ist das Konzept durchaus realistisch“, so Sihn gegenüber ORF.at.

Verbundene Schiffsflotten als Zwischenlösung

Derzeit ist der Betrieb von unbemannten Schiffen gesetzlich nicht gestattet, eine Mindestbesatzung ist vorgeschrieben. Eine Überarbeitung bestehender Regelungen wäre nötig. Experten gehen davon aus, dass das noch Jahrzehnte dauern kann. „Ich würde es nicht komplett verwerfen, aber es wird wohl noch zwei oder drei Jahrzehnte dauern, bis der Weg für die unbemannte Schifffahrt frei ist,“ so Simon Bennett, Sprecher der International Chamber of Shipping, die mehr als 80 Prozent der weltweiten Handelsschiffer vertritt.

Schneller umsetzbar wäre laut Bennet etwa die Fernsteuerung der Schiffe vom Land aus bzw. autonome Navigation mit nur einer Minimalbesatzung an Bord. Diskutiert werde aktuell auch das Fahren von Frachtschiffsflotten im Verbund, wobei nur das erste Schiff bemannt ist.

Blickfang in jedem Hafen: Der Kite-Frachter

Schon jetzt auf den Ozeanen unterwegs sind Frachtschiffe, die von einem Kite-Drachen über das Meer gezogen werden. Die Schiffe können je nach Windverhältnissen über den Motor oder ein großes Segel betrieben werden. Der Spritverbrauch soll durch die SkySails um bis zu 30 Prozent geringer sein.

Copyright SkySails

Comeback der Luftschiffe als Lastentransporter

Seit Jahrzehnten wird auch eine Rückkehr der Pioniere des Luftverkehrs vorhergesagt. Moderne Luftschiffe sollen besonders schwere Frachten selbst an entlegene Orte transportieren können, wo es keine Straßen, Bahnschienen oder Landebahnen gibt. Die meisten Luftschiffprojekte beschränken sich derzeit aber auf den Einsatz als unübersehbarer Werbeträger, mit Kameras ausgestattet zur Überwachung von Großereignissen wie etwa Fußballspielen sowie zur Verkehrsbeobachtung und als touristische Rundflugattraktion ähnlich einer Heißluftballonfahrt.

Das britische Unternehmen Hybrid Air Vehicles (HAV) hat einen neuen Anlauf für ein Luftschiff zum umweltfreundlichen Transport schwerer Lasten gebaut. Das berichtet „The Telegraph“. Das Airlander genannte Luftschiff wurde Ende Februar in einem Hangar im mittelenglischen Cardington der Öffentlichkeit präsentiert.

Hybrid Air Vehicles

Die Kombination aus Luftschiff, Flugzeug und Hubschrauber soll laut dem Hersteller bis zu drei Wochen in der Luft bleiben und bis zu 60 Tonnen transportieren können. Kurze Flügel und Rotoren dienen als Antrieb. Der Airlander ist dabei mit 91 Metern länger als das derzeit größte Transportflugzeug der Welt, die russische Antonov An-225, die 84 Meter lang ist.

Luftschiffära in 30er Jahren auf dem Höhepunkt

Der Airlander wurde zunächst für das US-Militär entworfen, doch wurde der Auftrag nach Auslieferung des ersten Exemplars storniert. Die Herstellerfirma erhielt einen Staatskredit von 2,5 Millionen Pfund (drei Mio. Euro) und kündigte an, Hunderte Luftschiffe zu bauen.

Der gescheiterte CargoLifter

Die jetzige Luftschiff-Renaissance erinnert an das im Jahr 2002 gescheiterte deutsche Lastenluftschiff CargoLifter. Der CargoLifter sollte mit einer Länge von 260 Metern und einer Nutzlast von bis zu 160 Tonnen um einiges größer werden als der nun gebaute Airlander. Mit den Riesenmaßen hätte der CargoLifter sogar das Luftschiff Hindenburg mit einer Länge von 244 Metern übertroffen. Die Firma CargoLifter ging jedoch 2002 Pleite, ohne jemals ein Luftschiff ausgeliefert zu haben.

Das Militär ist seit jeher Hauptgeldgeber und Profiteur von Fluggeräten nach der Leichter-als-Luft-Technik. In den 1930er Jahren gab es sogar US-Luftschiffe als Flugzeugträger in der Luft. Die Militärluftschiffe beherbergten in ihrem 240 Meter langen Rumpf einen eigenen Flugzeughangar, in dem bis zu fünf kleine, wendige Propellermaschinen untergebracht werden konnten. Mit der Hindenburg-Katastrophe 1937 nahm die Ära der Luftschifffahrt jedoch ein jähes Ende. Seither flossen zwar Milliarden an Entwicklungsgeldern in neue, sicherere Luftschiffprojekte, doch ein fertiges Passagierluftschiff einer solchen Dimension zu bauen, gelang bisher nicht.

Frachtzeppelin über Sibirien

Ebenfalls vom US-Verteidigungsministerium finanziert und für Aufgaben im Gütertransport vorgesehen ist der Frachtzeppelin Dragon Dream der kalifornischen Firma Worldwide Aeros, wie „Bloomberg“ berichtet. Er soll auf dem Weg zur Serienfertigung stehen, ein 77 Meter langer Prototyp wurde im Herbst 2013 präsentiert. Der Dragon Dream kommt im Unterschied zum Airlander jedoch nicht gänzlich ohne Piloten aus. Die erste Version des silberglänzenden Luftschiffs aus Aluminium und Carbonfasern soll 66 Tonnen transportieren können, berichtet „The Telegraph“. Spätere Versionen sollen bis zu 250 Tonnen Fracht fassen.

picturedesk.com/Aeros/Rex Features

Erster Einsatzort der Lastenluftschiffe sollen die witterungsbedingt oft nur schwer über Straßen zu erreichenden Bergwerke des russischen Bergbaukonzerns Amur Minerals in Sibirien sein. Bei Temperaturen von bis zu minus 60 Grad sollen neben dem Kupfer- und Nickelerz auch Baumaschinen mit dem Luftschiff transportiert werden. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde von beiden Unternehmen unterzeichnet.

Viele offene Fragen

Wie lange es noch dauern wird, bis unbemannte Superschiffe Himmel und Meere befahren werden, hängt wohl vor allem von den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Ungelöst sind vor allem der Sicherheitsaspekt und die Haftungsfrage, falls Schiffe im Meer kollidieren, ein Zeppelin abstürzt oder Fracht über Wohngebiet verliert.

Experte: Mehr Intelligenz für vorhandene Systeme

Das größte Potenzial für Fortschritte im Güterverkehr liege jedoch in der Verbesserung der Interoperabilität der derzeitigen Systeme, ist Logistikexperte Karl Fischer vom deutschen Logistik Kompetenz Zentrum in Prien (Bayern) im Gespräch mit ORF.at überzeugt. Es gelte, die verschiedenen Verkehrsträger Schiene, Straße, Luftraum und Wasserwege intelligent miteinander zu verbinden.

Dabei sieht Fischer zwei Schwerpunkte: den Materialfluss, also den ineinandergreifenden Transport der Güter, und den Informationsfluss, das heißt die bessere Vernetzung der Güter. Vor allem beim Informationsfluss könne etwa mit mit Funkchips ausgestatteten intelligenten Containern und Boxen, die sich selbst zuordnen und miteinander kommunizieren, noch viel getan werden. Neue Konzepte seien nur dann sinnvoll, wenn nicht noch mehr Ressourcen verbraucht würden, sondern vorhandene Infrastruktur optimal genutzt werde.

Beate Macura, ORF.at

Links: