„Zusammenzählen ist Quatsch“

Die Niederösterreicher wählen am Sonntag in 570 der 573 Städte und Gemeinden ihre neuen Vertretungen - und geben so den Startschuss ins „Superwahljahr“ mit acht Gemeinde- und Landtagswahlen. Auf die Bundespolitik wird der Wahlgang keine Auswirkungen haben - als erster Gradmesser wird er freilich auch in den Parteizentralen in Wien mit Spannung verfolgt. Und es gibt mehrere umkämpfte Gemeinden, die für Spannung sorgen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Am spannendsten werde die Wahl in Wiener Neustadt, da diese Entscheidung durch entsprechende Kampfansagen symbolisch aufgeladen worden sei, so der Politologe Peter Filzmaier gegenüber ORF.at. In der nach Einwohnern zweitgrößten Stadt Niederösterreichs will die SPÖ eine knappe Mehrheit verteidigen.

„In die Auslage gestellt“

Deren Verlust wäre eine schwere Schlappe für die SPÖ - umso mehr, als diese zuletzt im Wiener Becken mehrere Verluste hinnehmen musste. Die ÖVP ihrerseits habe sich ebenfalls „in die Auslage gestellt“, da sie die Eroberung Wiener Neustadts offen zum Wahlziel erklärt und mit dem ÖVP-Klubchef im Landtag, Klaus Schneeberger, einen ihrer prominentesten Kandidaten ins Rennen geschickt habe.

Fotolia/Waldteufel

Wiener Neustadt ist eines der „heißesten“ Pflaster bei der Wahl

„Neustart“ vs. „in guten Händen“

Derzeit hat die SPÖ mit ihrem im zehnten Jahr amtierenden Bürgermeister Bernhard Müller 48,4 Prozent und die absolute Mehrheit an Mandaten (21 von 40). Während Müller an die Wähler appelliert, die Stadt „in guten Händen“ zu belassen, wirbt Schneeberger dort für einen „Neustart für Neustadt“, der nur gelingen könne, wenn die SPÖ die Mehrheit - die sie seit 70 Jahren hat - verliere. Neben Wiener Neustadt wird es noch einige wenige Schlüsselgemeinden geben, generell warnt Filzmaier aber davor, in den Wahlgang zu viel landes- oder bundespolitische Bedeutung hineinzuinterpretieren: „Das Zusammenrechnen der Ergebnisse ist ein Quatsch.“

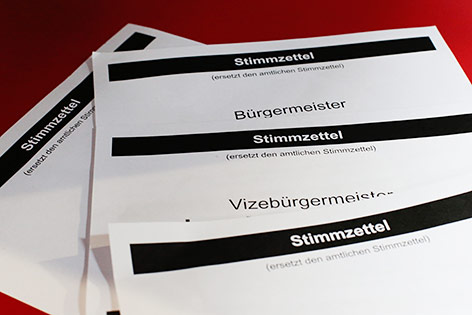

Die Regeln für die NÖ-Wahl

Nur der Gemeinderat wird direkt gewählt. Die neu formierte Kommunalvertretung wählt aus ihrem Kreis den Bürgermeister. Wenn jemand eine Vorzugsstimme vergibt, aber eine andere Partei ankreuzt, so zählt diese Stimme für die Partei des angekreuzten Kandidaten. Das Wahlalter beträgt 16 Jahre. Da auch nicht amtliche Stimmzettel (offiziell: Namensstimmzettel) verwendet werden dürfen, gab es auch diesmal wieder Aufregung über verteilte, bereits ausgefüllte Vordrucke.

Vor der Wahl ist nicht nach der Wahl

Durchaus brisant ist etwa im seit 2010 schwarz-grün regierten Baden das Antreten von August Breininger, von 1988 bis 2007 ÖVP-Bürgermeister, als nunmehriger Spitzenkandidat der Bürgerliste Jowi Trenner. Volkspartei (18) und Grüne (5) halten aktuell 23 der 41 Mandate im Gemeinderat. Die Bürgerliste hat sieben Sitze. Breiningers Mitgliedschaft in der ÖVP ist laut Statut „durch Beitritt zu einer anderen Wahlpartei“ ruhend gestellt.

Filzmaier betonte allerdings im Interview mit ORF.at, dass die Bedeutung von konkurrierenden Listen nicht überbewertet werden solle. Es gebe natürlich Fälle, wo die Brücken - etwa im Streit über die Spitzenkandidatur - ganz abgebrochen würden. In der Regel gebe es aber weiter eine Gesprächsbasis, und man einige sich nach der Wahl dann oft auf eine Zusammenarbeit.

Interessant verspricht auch zu werden, wie sich die Turbulenzen um das Veranstaltungszentrum Multiversum auf das Wahlergebnis in Schwechat auswirken werden. Die SPÖ - seit mehr als einem Jahr unter neuer Führung - verteidigt 58,4 Prozent der Stimmen oder 23 der 37 Sitze im Rathaus. Schwechat war 2010 übrigens die Stadt mit der geringsten Wahlbeteiligung (nur knapp über 53 Prozent). Insgesamt konzentriert sich die Spannung damit vor allem auf den Raum südlich von Wien.

ORF.at/Günther Rosenberger

Viele Spitzenkandidaten setzen auf einen reinen Persönlichkeitswahlkampf wie hier der ÖVP-Spitzenkandidat von Korneuburg

„Sehnsucht nach anderen Parteien“

Dass heuer so viele Listen wie nie zuvor bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen antreten, erklärt Filzmaier einerseits mit der „Sehnsucht nach anderen Parteien“. Diese sei auf Lokalebene zwar weniger deutlich ausgeprägt als etwa auf EU- und Bundesebene, trotzdem sei sie ein Faktor. Bürgerlisten sind laut dem Politologen andererseits aber vor allem taktische Varianten. Auch in die Rubrik Taktik fällt laut Filzmaier, dass viele Bürgermeister einen reinen Persönlichkeitswahlkampf führen, praktische ohne Hinweis auf die Parteizugehörigkeit. Nicht Distanzierung zur Landespartei - meist geht es um ÖVP-Bürgermeister - sei hier das Motiv, sondern eine Zweimarkenstrategie. Es soll also via Vorzugsstimme die Unterstützung maximiert werden.

ORF.at/Günther Rosenberger

Auch mit vorausgefüllten Namensstimmzetteln kann gewählt werden

Wertvolle Stimmen

Für Aufregung sorgte auch heuer wieder jene gesetzliche Regelung, die es Wahlberechtigten erlaubt, ihre Stimmen an mehreren Wohnsitzen abzugeben, sofern sie dort gemeldet sind. Vor allem in Gemeinden, in denen die Mehrheit einer Liste hauchdünn ist, kam es dabei auch heuer wieder zu Streit über Wohnsitzmeldungen. Diese Regelung, die es neben Niederösterreich nur im Burgenland gibt, fällt zahlenmäßig durchaus ins Gewicht: Mit 1,5 Millionen Wahlberechtigten sind fast 250.000 Menschen mehr zur Urne gerufen als bei der Nationalratswahl 2013.

Klare ÖVP-Dominanz

In 425 der 570 Kommunen in Niederösterreich, in denen gewählt wird, stellt die ÖVP derzeit den Bürgermeister, die SPÖ in 130. Die Dominanz von ÖVP und SPÖ auf Kommunalebene zeigt sich auch bei der Gesamtzahl an Mandaten: 6.473 ÖVP, 3.731 SPÖ, 478 FPÖ, 210 Grüne, 507 sonstige Listen. Am Sonntag tritt nur die ÖVP in allen Gemeinden an.

Ein Teil davon entfällt auf EU-Ausländer, die auf Kommunalebene wahlberechtigt sind - der andere Teil geht auf das Konto der Mehrfachwohnsitze. Die Regelung sei legal und grundsätzlich vertretbar, so Filzmaier, wenn aber jemand mehr als zwei Wohnsitze hat, werde das in der Regel „schwierig zu argumentieren“. Laut dem Politologen handelt es sich dabei überwiegend nicht um Wiener mit Zweitwohnsitz, sondern um Niederösterreicher, die somit indirekt mehrere Bürgermeister wählen können.

Mit oder ohne strategische Volten und taktische Tricks ist laut Filzmaier aber klar, dass sich an den Mehrheitsverhältnissen in den Gemeinden des flächenmäßig größten Bundeslandes grundsätzlich „wenig ändern wird“.

Links: