Propaganda im Ersten Weltkrieg

„Ihr für uns, wir für euch“ - hieß es auf einem Plakat im Ersten Weltkrieg. Der Spruch ist bezeichnend für das, was der erste totale Krieg verlangte: die Mobilisierung der Massen. „Dieser Krieg wollte und musste alle Räume erfassen, und da spielten Medien eine große Rolle“, sagt der Historiker und Kommunikationswissenschaftler Rainer Gries im APA-Gespräch.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Die früheren Kriege waren vereinfacht gesagt Heer gegen Heer, Mann gegen Mann, aber für den Ersten Weltkrieg gilt, dass er der totale Krieg war“, betont Gries. Das bedeutete auch, dass er nicht nur die Front erfasste, sondern auch im Hinterland stattfinden musste. In der Propaganda wurde hier erstmals zwischen Front und Heimatfront unterschieden. Diese Unterteilung bezeichnet Gries als „propagandistisches Kind des Krieges“. Dadurch wurde dem Volk „das Gefühl gegeben, dass alle kämpfen“.

wienbibliothek.at

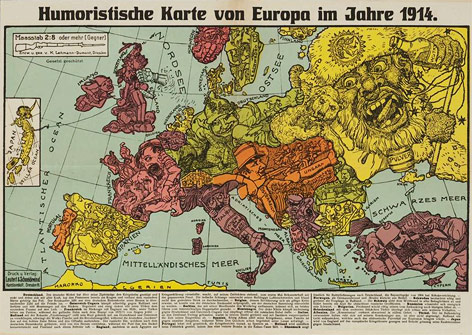

Wie Österreich-Ungarn 1914 Europa betrachtete

In Deutschland war man zu Beginn von einem kurzen „Spaziergang“ ausgegangen, bei dem „keine propagandistischen Anstrengungen“ notwendig waren. Erst als die Motivation sowohl an der Front als auch in der Heimat aufgrund der wachsenden sozialen Missstände nachließ, besann sich Deutschland darauf, selbst Propaganda einzusetzen. Auch ging dem Staat langsam das Geld aus. „Kriegsanleihenpropaganda ist das, was man vom Krieg am deutlichsten sieht“, beschreibt Gries.

Österreich-Ungarn als Vorreiter

In Österreich-Ungarn kam es laut Gries schon früh zu einer Institutionalisierung und Professionalisierung der Propaganda. Im Juli 1914 wurde das k.u.k. Kriegspressequartier eingerichtet. In Deutschland setzte das alles erst später ein. Die Zentralstelle für Auslanddienst wurde ab Oktober 1914 in Betrieb genommen. Im Juli 1916 wurde in Deutschland die Militärische Stelle des Auswärtigen Amtes gegründet, im Jänner 1917 kam mit dem Bild- und Filmamt (BUFA) eine weitere Propagandastelle dazu. Kriegspropaganda war zu dieser Zeit Aufgabe des Militärs.

wienbibliothek.at

Aufruf an die Wiener Bevölkerung zur „patriotischen Kriegs-Metallsammlung“

Die genauen Gründe, warum in Österreich-Ungarn früher Propagandastellen errichtet wurden als in Deutschland, sind noch unerforscht. Gries vermutet, dass im Vielvölkerstaat Österreich das Bedürfnis nach identitätsstiftendem Zusammenhalt größer war als im homogenen Deutschland. „In Österreich gab es ein stärkeres Bewusstsein, dass man irgendwie zusammenhalten musste, man brauchte sozusagen ‚Kulturen der Kohäsion‘, die eben nur über Kommunikation herstellbar waren“, glaubt Gries.

„Alle Register gezogen“

Nach dem Krieg rückte die Propaganda in den Mittelpunkt der Debatte über die Schuld an der Niederlage. Die Alliierten waren laut Gries in den Augen der damaligen Zeitgenossen diesbezüglich konsequenter, strukturierter und professioneller. Besonders die „Gräuelpropaganda“ des Feindes war ihrer Ansicht nach entscheidend. Österreich-Ungarn und Deutschland hätten es verabsäumt, die Probleme zu Hause - wie die Hungersnot, auch bekannt als Steckrübenwinter 1916/17 - gegen die Alliierten zu verwenden, hieß es damals.

Es habe durchaus einen Unterschied in der Propaganda von Österreich-Ungarn und Deutschland sowie den Alliierten gegeben. Für Gries hat die Propaganda der Alliierten zwar „alle Register gezogen und alle Möglichkeiten genutzt“, sie hätten auf Plakaten Feindbilder verbreitet, aber das heiße nicht, „dass es das bei uns nicht auch gegeben hat“. Das werde in der heutigen Diskussion über Propaganda gerne vergessen und in gleicher Schärfe wie damals weiter debattiert.

wienbibliothek.at

Kriegsanleihen und das Versprechen vom Sieg

Lehrstuhl für Propaganda

Gries zufolge wurden die Medien vor allem von denjenigen zum Sündenbock erklärt, die die Niederlage nicht verkrafteten. „Sie waren mit dem Bewusstsein aus dem Krieg herausgegangen: ‚Wir zetteln einen neuen Krieg an, und den werden wir gewinnen müssen‘“, beschreibt Gries. So wurde in der Zwischenkriegszeit in Deutschland ein Lehrstuhl für Propaganda errichtet, der die Medien für einen weiteren Krieg rüsten sollte.

Weitgehend unbekannt blieb aber bis heute, wie die Propaganda vom Volk aufgenommen und verbreitet wurde. „Was die Propagandaforschung angeht, stecken wir beim Ersten Weltkrieg bei der Kommunikatorforschung bei der Analyse von Bildern und Texten fest“, kritisiert Gries, der an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und an der Friedrich-Schiller-Universität Jena lehrt und forscht. Das Entscheidende sei aber, wie diese verarbeitet worden seien - wie und von wem aufgenommen, weitergegeben und aktiv kommuniziert. Die Behauptung, „die Engländer haben super Propaganda gemacht“, beruhe ausschließlich auf der visuellen oder verbalen Annahme, aber nicht auf der Analyse der Rezeption.

Viele offene Fragen

„Man kann die schlimmsten ‚Gräuelpropaganda‘-Plakate hinstellen und sich anschauen, aber hat das gewirkt? War nicht womöglich die später eingesetzte, imperfekte Propaganda von den Mittelmächten wirksamer als die von den Alliierten?“, fragt Gries, der sich für eine intensive Wirkungsforschung der Propaganda des Ersten Weltkrieges ausspricht.

Links: