Fernweh, Sex und Esskultur

Auf eine weite Reise kann man mit den Sachbüchern der jüngsten Saison gehen: von Indien bis Lateinamerika, vom Frühmittelalter bis in die Zukunft der Menschheit. Packende Geschichten sind es, die hier erzählt werden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

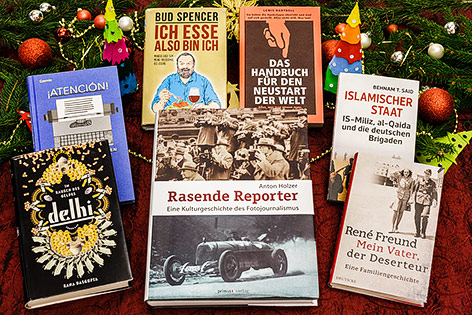

Über Delhi lesen, über die Welt lernen

Wer heuer nur ein einziges Sachbuch liest, dem sei die atemberaubende Lektüre von Rana Dasguptas Stadtporträt „Delhi“ empfohlen. Die Schreckensvision eines ungebremsten Turbokapitalismus ist in dieser Stadt wahr geworden - sie ist eine Metapher für alles, was in dieser Welt schiefgeht: neuer Kolonialismus, die Schere zwischen Arm und Reich, Umweltzerstörung. Dasguptas Reportagen ganz oben und ganz unten nehmen den Leser mehr mit als jeder Roman. Wuchtig, poetisch, mitunter sogar witzig.

Rana Dasgupta: Delhi. Im Rausch des Geldes. Suhrkamp, 463 Seiten, 25,70 Euro.

Das Leben in Lateinamerika

Noch ein bevölkerungsreicher Teil der Erde, der in der europäischen Aufmerksamkeit unterrepräsentiert ist: Lateinamerika. „Profil“- und „Standard“-Journalist Erhard Stackl hat im Czernin Verlag eine Sammlung an hervorragenden Reportagen junger Autoren veröffentlicht. Über Drogenbanden, Megacitys, Entführungen, Korruption und all das Leben, das inmitten dessen dennoch möglich ist. Einmal mehr erweist sich darin die Reportage als hohe Kunst.

Erhard Stackl: Atencion. Die besten Reportagen aus Lateinamerika. Czernin, 202 Seiten, 19,90 Euro.

ORF.at/Christian Öser

Zu Spaghetti und Philosophie bei Bud Spencer

Eines der wildesten Bücher seit langem, und in dieser Form durchaus unerwartet: Bud Spencer schreibt über seine große Leidenschaft, das Essen. Ja, herrliche italienische Rezepte sind auch drin und Fotos von „Plattfuß“, wie er Bohnen in sich hineinschaufelt. Aber dazwischen parliert er im Stil eines seiner Filmcharaktere mit Philosophen quer durch die Geschichte. Über das Essen, aber nicht nur. Sokrates ist für ihn der „König der Sfogliatelle“, aber „Hurenbock“ Rousseau bekommt sein Fett weg. Apropos: Der Autor empfiehlt die Mittelmeer-Diät: „Spaghetti, Spaghetti und noch einmal Spaghetti.“

Bud Spencer: Ich esse, also bin ich. Schwarzkopf & Schwarzkopf, 261 Seiten, 20,60 Euro.

Was tun nach dem Weltuntergang?

„Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr.“ Das ist der erste Satz von Lewis Dartnells „Handbuch für den Neustart der Welt“, bei dem der Praxistest naheliegenderweise noch aussteht. Hier wird Science-Fiction-Dystopie einer untergegangenen Welt heraufbeschworen und „realitätstauglich“ durchgespielt. Wie könnte man von null weg beginnen, eine neue Zivilisation aufzubauen? Eisenverhüttung, Stromerzeugung, Jagd, Buchdruck: Dieses nicht ganz ernst gemeinte, aber nicht unseriöse Buch gibt Anleitungen und zeigt zugleich, wie komplex die menschliche Gesellschaft mittlerweile organisiert ist.

Lewis Dartnell: Das Handbuch für den Neustart der Welt. Alles, was man wissen muss, wenn nichts mehr geht. Hanser Berlin, 368 Seiten, 25,60 Euro.

Der Vater, ein Deserteur

Der oberösterreichische Schriftsteller und Dramaturg Rene Freund gewährt einen intimen Einblick in seine Familiengeschichte. Sein Vater desertierte 1944 als 18-jähriger Wehrmachtsoldat, nachdem er die sinnlose Brutalität gegen Kriegsende erlebt hatte. „Wer war Papa?“, fragt Freund. Vieles war in der Familie niemals angesprochen worden. Lange nach dem Tod des Vaters las Freund dessen Kriegstagebuch und stellte zahlreiche weitere Recherchen an - immer auch mit Blick darauf, wie diese Biografie in ihm und in seiner Familie weiterwirkt.

Rene Freund: Mein Vater, der Deserteur. Eine Familiengeschichte. Deuticke, 207 Seiten, 19,50 Euro.

Auf den Spuren des Dschihad

Im Juni ist die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nicht nur mordend und brandschatzend in die irakische Metropole Mossul eingefallen, sondern auch in die internationale Medienberichterstattung. Vor den Augen ratloser Experten sicherten sich die Dschihadisten seitdem große Gebiete in Syrien und im Irak und gelten als eine der größten Herausforderungen für die westliche Welt. Doch der IS entstand nicht aus dem Nichts, so Behnam T. Said, der sich den Spuren des Dschihad und - am Beispiel Deutschland - auch dessen Unterstützern im Westen zu nähern versucht.

Behnam T. Said: Islamischer Staat. IS-Miliz, al-Qaida und die deutschen Brigaden. C. H. Beck, 223 Seiten, 15,40 Euro.

„Bilder für alle“

Die Palette reicht von Kaisermanövern über waghalsige Rennen in rauchenden Kisten, „raffinierter Entblößung“ bis hin zu schlichten Alltagsszenen. Der renommierte Fotohistoriker Anton Holzner machte sich auf die Suche nach den Ursprüngen der modernen Pressefotografie und wie diese das Bild der Welt für die Massen veränderte. „Der rasende Reporter“ bietet aber weit mehr als einen reich illustrierten Blick auf die frühen heimischen Vertreter einer heute aus dem Medienbetrieb nicht mehr wegzudenkenden Zunft. Aus ungewohnter Perspektive liefert Holzer auch ein facettenreiches Panorama der turbulenten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Anton Holzer: Rasende Reporter. Eine Kulturgeschichte des Fotojournalismus. Primus, 496 Seiten, 49,40 Euro.

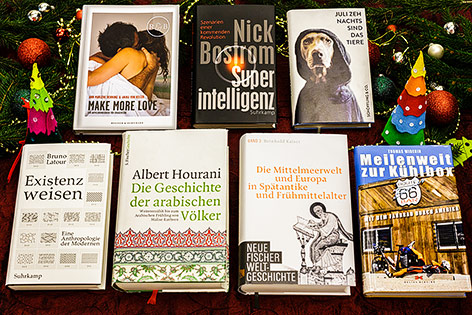

Sex, Sex, Sex

Rogner & Bernhard hatte unlängst durch ein tabuloses und dennoch sensibles Aufklärungsbuch für Jugendliche überrascht. Aufgrund des großen Erfolges auch bei den Eltern der Teenies folgte nun die Fortsetzung: „Make more love. Ein Aufklärungsbuch für Erwachsene.“ Mit vielen Bildern und Grafiken, in übersichtliche Kapitel unterteilt ist es mehr als die üblichen Ratgeber-Mutmacher vom Stil eines „Was Spaß macht, ist erlaubt“ und „Du bist toll, so wie du bist“ für die Generation 40 plus. Hier wird radikal mit Mythen aufgeräumt, mit denen man sich im Lauf eines Sexuallebens arrangiert hat.

Ann-Marlene Henning & Anika von Keiser: Make more love. Ein Aufklärungsbuch für Erwachsene. Rogner & Bernhard, 352 Seiten, 22,95 Euro.

ORF.at/Christian Öser

Wenn die Maschine den Menschen übertrumpft

Mit dem Oxford-Professor Nick Bostrom reiht sich eine besonders ernst zu nehmender Forscher mit einer besonders ernst zu nehmenden Warnung in die Reihe jener ein, die eine technische „Superintelligenz“, von der die Menschheit bedroht wird, dräuen sehen. Dass die Maschinen den Menschen bedrohen und unterjochen, ist ein beliebter Topos der Science-Fiction. Wirklich beängstigend ist jedoch, wie die Gesellschaft mit Scheuklappen tatsächlich diesem Szenario entgegengeht. Das Buch beginnt mit einer wuchtigen Einleitung: „In Ihrem Schädel steckt etwas, das diesen Satz liest.“

Nick Bostrom: Superintelligenz. Szenarien einer kommenden Revolution. Suhrkamp, 480 Seiten, 28,80 Euro.

Über vieles empört, aber nicht verzagt

„Mit den Menschenrechten ist es eine komische Sache.“ Damit hat die Schriftstellerin, Journalistin und Aktivistin Juli Zeh das erste einer Sammlung von Essays eröffnet, die allesamt im Zeitraum zwischen 2005 und 2014 entstanden sind. Zeh ist eine Besorgte, keine Verzagte, ihre Texte haben appellativen Charakter, ob es um Überwachung, Menschenrechte oder andere Empörungsthemen geht. Wie bei fast allen Textsammlungen von Journalisten sollte das Buch portionsweise gelesen werden, weil Duktus und Argumentationsmuster sich wiederholen.

Juli Zeh: Nachts sind das Tiere. Suhrkamp, 289 Seiten, 23,60 Euro.

Wie alles zusammenhängt

Der Technologie- und Netzwerktheoretiker Bruno Latour will wissen, wie alles zusammenhängt. Anders als in der Systemtheorie wählt er jedoch einen intuitiveren Zugang, wenn er zu erkunden versucht, wie Natur, Politik, Ökonomie und Wissenschaft einander beeinflussen und wenn er für eine neue Diplomatie plädiert, die im Kampf um das ökologische Gleichgewicht vermittelt. „Existenzweisen“ fußt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber gleichzeitig hallt im Stil ein Latour-Buch nach, das 2011 erschienen war. Darin ging es um die religiöse Rede.

Bruno Latour: Existenzweisen. Suhrkamp, 666 Seiten, 41,10 Euro.

Die Welt lesen lernen

Dem Fischer Verlag kann das Verdienst gar nicht hoch genug angerechnet werden, wie er historische Themen auf höchstem wissenschaftlichen Niveau für die große Leserschaft der Laien höchst spannend aufbereitet. Ein Beispiel dafür ist für die neue und aktualisierte „Geschichte der arabischen Völker“ von Albert Hourani. Auch in der umfassenden Reihe „Neue Fischer Weltgeschichte“ ist ein neuer Band erschienen, der dasselbe Thema in einen noch größeren Kontext einbettet: „Die Mittelmeerwelt und Europa in Spätantike und Frühmittelalter“.

Albert Hourani: Die Geschichte der arabischen Völker. S. Fischer, 701 Seiten, 35 Euro.

Reinhold Kaiser: Die Mittelmeerwelt und Europa in Spätantike und Frühmittelalter. S. Fischer, 32,90 Euro.

Das Fernweh füttern

Ein Polizist, Flugretter und Leistungssportler aus Tirol plant das Abenteuer seines Lebens akribisch: mit dem Fahrrad quer durch die USA zu fahren. Dass dabei vieles nicht so lief, wie er sich das wünschte, warum es trotzdem alle Strapazen wert war, und was er erlebt hat, erzählt Thomas Widerin mit viel Witz. Ganz woanders war Jacek Hugo-Bader unterwegs: Er fuhr mit einem klapprigen Jeep von Moskau nach Wladiwostok, traf Hippies, Punks, arme Menschen und Durchschnittsbürger. Das ist nicht Tourismus, sondern echtes Reisen.

Thomas Widerin: Meilenweit zur Kühlbox. Mit dem Fahrrad durch Amerika. Delius Klasing, 238 Seiten, 20,50 Euro.

Jacek Hugo-Bader: Ins eisige Herz Sibiriens. Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok. Malik, National Geographic, 345 Seiten, 15,50 Euro.

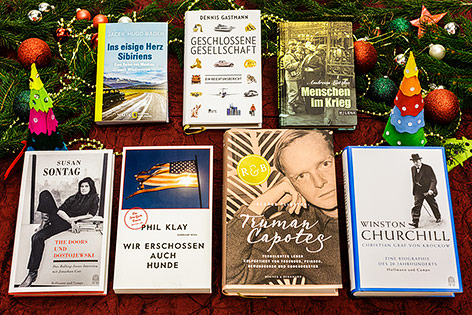

Zu Gast bei den Superreichen

Rolf Sachs, Rolf Eden, Gunilla von Bismarck, Bea von Auersperg und viele mehr: Dennis Gastmann hat sich in die „geschlossene Gesellschaft“ des deutschen und am Rande auch des österreichischen Jetsets begeben. Wie ein Ethnologe bewegte er sich auf Partys, beim Polo und beim Bobfahren in St. Moritz. Gastmann ist Beobachter und Kommentator und hat einen beschwingten und verwunderten Bericht darüber geschrieben, wie die Supperreichen ticken. Große Erkenntnisse bleiben aus, aber die Lektüre ist meistens unterhaltsam und manchmal verstörend.

Dennis Gastmann: Geschlossene Gesellschaft. Ein Reichtumsbericht. Rowohlt, 302 Seiten, 20,60 Euro.

ORF.at/Christian Öser

Die Zerstörungskraft des Krieges

Zum Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs sind zahllose Sachbücher erschienen. Sechs Novellen, einst von Karl Kraus als „wichtigstes Buch“ unter den Kriegsbüchern bezeichnet, geschrieben von Andreas Latzko. Latzko erlitt an der Front einen Nervenzusammenbruch, wurde in die Schweiz zur Erholung geschickt und schrieb dort nieder, was er gesehen und erlebt hatte. In den kriegsführenden Ländern war das Buch sogar verboten - wegen pazifistischer Tendenzen.

Andreas Latzko: Menschen im Krieg. Milena, 186 Seiten, 20,90 Euro.

Die Lässigkeit im Denken kultivieren

Warum Susan Sontag ein Role Model gerade für die heute jüngere Generation an Denkern und Pop-Avantgardisten wurde, lässt sich anhand von „The Doors und Dostojewski“ nachvollziehen. 1978 gab sie dem „Rolling Stone“ ein Interview, das hier erstmals in voller Länge veröffentlicht wurde. Eine gelehrte Plauderei über Literatur, Musik, Ästhetik und Sexualität ist das, die mit einer Lässigkeit daherkommt, wie sie erst in den letzten fünfzehn Jahren in den theoretischen Diskurs zurückkehrte. Sontag scherte sich nicht um den „Gap“ zwischen Hoch- und Populärkultur.

Susan Sontag: The Doors und Dostojewski. Hoffmann und Campe, 159 Seiten, 18,50 Euro.

Was Krieg heutzutage bedeutet

Phil Klays Buch „Wir erschossen auch Hunde“ wird schon jetzt in den USA als „zeitloser Klassiker“ („Vogue“) gehandelt. In seinen Kurzgeschichten rechnet der ehemalig Marine mit der Armee ab. Zwei Jahre verbrachte er im Irak. Der Soldatenalltag: mit endlosen Konvois durch die Gegend fahren, Playstation spielen, Menschen töten - die durch die Distanz zu anonymen Zielen werden. Und immer mit der Sinnlosigkeit vor Augen - weil sie tagtäglich erleben, dass die Iraker den „Wiederaufbau“ durch die USA nicht wollen. Lakonisch und umso härter beschreibt Klay den Zynismus des Krieges.

Phil Klay: Wir erschossen auch Hunde. Suhrkamp, Taschenbuch, 301 Seiten, 17,50 Euro.

Zwei Biografien des 20. Jahrhunderts

Zwei große Biografien sind diese Saison erschienen. George Plimpton widmet sich dem turbulenten Leben des US-Schriftstellers Truman Capote („Breakfast at Tiffany’s“). Capote als verrückt zu bezeichnen ist nicht übertrieben. Warum, das erklären zahlreiche Zeitgenossen des nun endlich auf Deutsch erschienenen Standardwerkes mit viel Witz. Mit viel Ernst hingegen hat Christian Graf von Krockow Winston Churchill porträtiert und damit tatsächlich, wie der Untertitel lautet, „Eine Biographie des 20. Jahrhunderts“ geschrieben.

George Plimpton: Truman Capotes Turbulentes Leben, kolportiert von Freunden, Feinden, Bewunderern und Konkurrenten. Rogner und Bernhard, 496 Seiten, 29,95 Euro.

Christian Graf von Krockow: Winston Churchill. Eine Biographie des 20. Jahrhunderts. Hoffmann und Campe, 384 Seiten, 25,70 Euro.

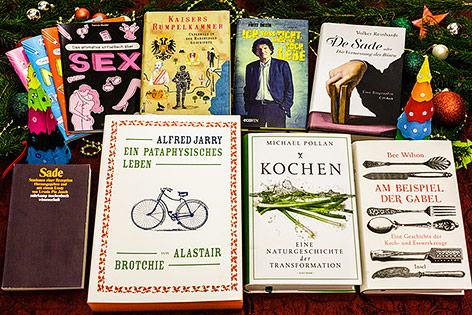

Ruhigsteller für Sexisten

Wer kennt sie nicht: Gesprächspartner (vor allem in feucht-fröhlichen Runden), die mit stereotypen „So sind Frauen“- und „So sind Männer“-Ansagen nerven. Denen kann man jetzt das „ultimative Krizelbuch für den Mann“ und selbiges „für die Frau“ vorlegen. Dann sind sie mindestens 30 Minuten ruhig - weil beschäftigt mit Aufgaben wie: „Sei sexistisch! Bewerte die Frauen in deinem Freundeskreis mit Punkten von 1 bis 10!“. Der erste Satz? Den muss man in diesem Ausmal- und Sprüchebuch selbst schreiben. Es gibt auch Kritzelbücher zu den Themen „Sex“ und „Liebe“.

Patrick Meider: „Das ultimative Kritzelbuch für die Frau“ und „Das ultimative Kritzelbuch für den Mann“. Jeweils: Schwarzkopf & Schwarzkopf, keine Seitenangabe (ca. 40), 5,10 Euro.

ORF.at/Christian Öser

Habsburger: „G’schichtln“ und Geschichte

Simon Winder, der Cheflektor des britischen Penguin-Verlags, hat schon viele historische Bücher gegengelesen. Nun stellte er ihrem Bierernst eine heitere Tour durch die Welt der Habsburger an die Seite. In „Kaisers Rumpelkammer“ erzählt er Anekdoten, stellt Spinner vor, folgt dem durchlauchten Geschlecht auf seinen Irrwegen quer durch die Geschichte und rund um die Welt. Historiker mögen die eine oder andere Ungenauigkeit bemängeln - der Spaß kommt jedenfalls nicht zu kurz.

Simon Winder: Kaisers Rumpelkammer. Unterwegs in der Habsburger Geschichte. Rowohlt, 719 Seiten, 25,70 Euro.

Die 14 Kriege des Fritz Orter

Wenn Fritz Orter in den Krieg aufbricht, hat er den gemalten Glücksmarienkäfer seiner Frau dabei - und Bücher wie Leo Tolstois „Krieg und Frieden“. Das sagt schon alles aus über seine Arbeitsweise, über seinen Blick, der sich von der testosterongeschwängerten Frontberichterstattung vieler Kriegsreporterkollegen unterscheidet. In seinem kleinen Büchlein „Ich weiß nicht, warum ich noch lebe“ stellt er Menschen vor und erzählt persönliche Geschichten aus 14 Kriegen, die nicht die seinen waren.

Fritz Orter: Ich weiß nicht, warum ich noch lebe. Ecowin, 119 Seiten, 19,95 Euro.

Wie viel Sadismus hatte De Sade?

Der Marquis de Sade beschäftigt auch 200 Jahre nach seinem Tod Anhänger und Kritiker gleichermaßen. Eine neue Biografie über De Sade von dem bekannten Historiker Volker Reinhardt, einem Experten der frühen Neuzeit, beleuchtet nicht nur De Sades skandalträchtiges Leben sondern auch das historisch-gesellschaftliche Umfeld des Marquis zwischen dem Ancien Regime, der Französischen Revolution und der Machtergreifung Napoleons. Er bettet De Sades Werk in dessen Entstehungszeit ein und kommt zu verblüffenden Ergebnissen.

Volker Reinhardt: De Sade oder die Vermessung des Bösen. C. H. Beck, 464 Seiten, 27,80 Euro.

Was hätte Freud dazu gesagt?

Das Werk des Marquis de Sade beschäftigte nicht nur Zeitgenossen, die sich oft kritisch abwandten - bis weit in Moderne und Postmoderne hinein übte der verteufelte Adelige mit seinen Büchern einen anhaltende Reiz aus: Vom Vorfahren des Gründers der Psychoanalyse, Sigmund Freud, bis zum Rebellen der Surrealisten und dem französischen Philosophen Michel Foucault vereint der Sammelband „Sade - Stationen einer Rezeption“ zahlreiche Facetten und Auslegungen des De Sade’schen Werkes.

Ursula Pia Jauch (Hrsg.): Sade - Stationen einer Rezeption. Suhrkamp, 469 Seiten, 20,60 Euro.

Als die Moderne modern wurde

Er gilt als einer der Urväter der Moderne, doch viel war vor allem im deutschsprachigen Raum über ihn nicht bekannt: Alfred Jarry, der seine Wurzeln im 19. Jahrhundert hatte, dessen Theaterstücke, Romane und anderen Texte die Moderne jedoch weit über seinen Tod im Jahr 1907 hinaus bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts beeinflussten. Die liebevoll ausgestattete Biografie von Alastair Brotchie beschäftigt sich ausgiebig mit dem kurzen, von Anekdoten überstrahlten Leben Jarrys und seiner Wirkung bis ins 21. Jahrhundert hinein.

Alastair Brotchie: Alfred Jarry. Ein pataphysisches Leben. Piet Meyer Verlag, 552 Seiten, 46 Euro.

Wie Lebensmittel zum Genuss werden

Über die verschiedenen Prozesse, die beim Kochen den Übergang vom Lebensmittel zum Essen darstellen, hat sich Michael Pollan in seinem Buch „Kochen - eine Naturgeschichte der Transformation“ Gedanken gemacht. Nie verliert er in seinem kulturgeschichtlichen, mit Histörchen und Anekdoten gespickten Buch jedoch die Praxis der Zubereitung aus den Augen. Es ist auch ein literarischer Genuss, Pollan bei der „Transformation“ der Zutaten quasi über die Schulter zu schauen.

Michael Pollan: Kochen. Eine Naturgeschichte der Transformation. Kunstmann, 524 Seiten, 30,80.

Kulturgeschichte von Gabel, Messer & Co.

Selbst leidenschaftliche Köchin, hat sich Bee Wilson der Kulturgeschichte der Koch- und Esswerkzeuge gewidmet. Von den Küchen Jahrtausendealter chinesischer Dynastien über frühe Feuerstellen in Afrika bis hin zur simplen, funktionalistischen und hochtechnisierten Küchen heutzutage: Wilsons Buch erzählt weit mehr als nur die Produktionsgeschichte der Küchengeräte - sie erzählt über die Entwicklung der Menschheit im Spiegel ihrer Kochkultur, anhand von Anekdoten und historischen Fakten.

Bee Wilson: Am Beispiel der Gabel. Eine Geschichte der Koch- und Esswerkzeuge. Insel, 373 Seiten, 25,70 Euro.

Simon Hadler, Peter Bauer, Peter Prantner, alle ORF.at

Links: