Für ein prall gefülltes Buchregal

Hier die Romane der Saison - mit einer Neuerung in der Form: Jede der Kurzrezensionen wird mit dem ersten Satz des jeweiligen Buches abgeschlossen. Von Gibson bis Genazino, von neuen Romanen über Wiederentdeckungen und Neuübersetzungen bis hin zu Gedichten, die die Gegenwart aufsaugen, reicht die Palette.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

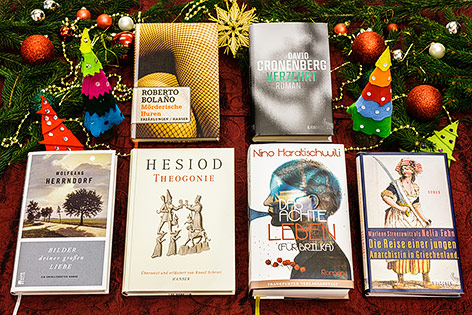

Bolanos Vermächtnis

Als der chilenische Schriftsteller Roberto Bolano 2003 verstarb, stand seine Entdeckung im deutschen Sprachraum noch bevor. Der postume Durchbruch erfolgte mit dem über 1.000 Seiten starken Gelehrtenepos „2.666“. Nach drei weiteren Romanen hat Hanser nun eine Handvoll seiner wortgewaltigen Kurzgeschichten übersetzen lassen. Der erste Satz: „So wie die Dinge liegen, hat Mauricio Silva, genannt El Ojo, das Auge, immer versucht, der Gewalt auszuweichen, auch auf die Gefahr hin, als Feigling dazustehen (...).“

Roberto Bolano: Mörderische Huren. Hanser, 221 Seiten, 20,50 Euro.

Cronenberg: Egokannibalismus, nicht als Metapher

„Die Fliege“, „Naked Lunch“, „Maps to the Stars“: Kultregisseur David Cronenberg ist allen ein Begriff, die eine Vorliebe für Abseitiges haben, vom echten Horror bis zum Horror im Alltag. Nun hat er seinen ersten Roman vorgelegt. In „Verzehrt“ verstricken sich eine Journalistin und ein Fotograf in Recherchen über eine kaputte Subkultur, in der Autoaggression bis hin zum Egokannibalismus dem Lustgewinn dienen. Freunde der frühen, knallharten Cronenberg-Filme lieben dieses Buch. Der erste Satz: „Naomi war im Bildschirm.“

David Cronenberg: Verzehrt. S. Fischer, 397 Seiten, 23,70 Euro.

ORF.at/Christian Öser

Wolfgang Herrndorfs letzter Roman

„Tschick“, 2010 erschienen, ist bereits ein Klassiker der jüngeren deutschsprachigen Literatur. Wolfgang Herrndorf war dabei, die Literaturwelt im Sturm zu erobern, als er an einem Gehirntumor erkrankte. Bevor Herrndorf letztes Jahr verstarb, berührte er mit dem Onlineprotokoll seines langsamen Abschieds von der Welt. Nun hat Rowohlt Berlin Herrndorfs letzten, unvollendeten Roman „Bilder deiner großen Liebe“ veröffentlicht, ein literarisches Roadmovie um die psychisch kranke Isa. Der erste Satz: „Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.“

Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. Rowohlt Berlin, 142 Seiten, 17,50 Euro.

Schrott erzählt Hesiod

Raoul Schrott, gefeiert für seine Übersetzung der „Ilias“, setzt sein Projekt fort, die alten Klassiker einer neuen Generation an Lesern näherzubringen. Auch in Hesiods „Theogonie“ geht er gleichzeitig mit ernsthafter Akkuratesse und kreativ-poetischem Geist an das Unterfangen, die Entstehung der Welt und die Verwerfungen der Götter in eine Kunstsprache heutiger Tage zu übertragen. Im Erklärteil zeigt er, welcher Welt die Poesie entstammt und wie sie entstand. Der erste Satz: „Lasst uns die feier der helikonischen Musen anstimmen/die ihren sitz am gottvoll hohen berg des Helikon haben.“

Hesiod: Theogonie. Übersetzt und erläutert von Raoul Schrott. Hanser, 216 Seiten, 20,50 Euro.

Acht Schicksale, ein georgischer Wälzer

Ein knapp 1.300 Seiten starkes Familienepos einer 31-jährigen, preisgekrönten, georgischen Theaterautorin und -regisseurin - mehr müsste man eigentlich über Nino Haratischwilis „Das achte Leben (für Brilka)“ nicht sagen, um die Neugier von Lesern zu wecken. Hundert Jahre georgische und sowjetische Geschichte werden hier in packende persönliche Lebensgeschichten übersetzt. Der erste Satz: „Man könnte diese Geschichte in einer Berliner Altbauwohnung beginnen - recht unspektakulär und mit zwei nackten Körpern im Bett.“

Nino Haratischwili: Das achte Leben (für Brilka). Frankfurter Verlagsanstalt, 1.275 Seiten, 34,95 Euro.

Streeruwitz, nicht als Streeruwitz

In „Nachkommen“ hat Marlene Streeruwitz über die fiktive junge Schriftstellerin Nelia Fehn und deren Erfahrungen mit ihrem Erstlingswerk geschrieben. Einige Monate danach ist nun dieses Erstlingswerk von Fehn alias Streeruwitz erschienen. Dem Konzept folgend, schreibt Streeruwitz nicht in der für sie typischen, markanten Form. Ein Experiment, das aufgeht. Auch in handfesten Erzählmustern bleibt sie als Autorin spannend, wenn sie über den kulturellen Niedergang Europas schreibt. Der erste Satz: „In dem Augenblick hätte es mich nicht gewundert, wenn ich vor Sehnsucht und Verzweiflung in die Luft aufsteigen und fliegen hätte können (...).“

Marlene Streeruwitz als Nelia Fehn: Die Reise einer jungen Anarchistin in Griechenland. S. Fischer, 188 Seiten, 19,60 Euro.

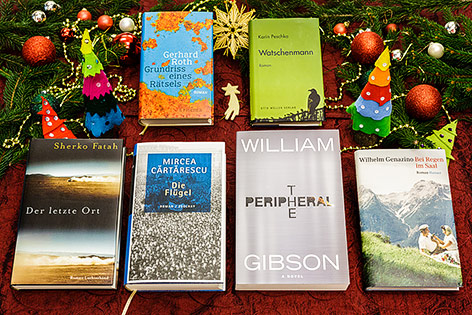

Verfall, Chaos und Wandel

Der Mensch strebt nach Ordnung - aber die Natur und der Alltag belehren ihn eines Besseren: Verfall, Chaos und Wandel sind der Normalzustand. Dem widmet sich Gerhard Roth lustvoll in seinem neuen Roman „Grundriss eines Rätsels“. Viele Leichen pflastern die Seiten des Buches - um einen Kriminalroman handelt es sich dennoch nicht. Roth lässt sein Alter Ego in die Luft gehen, glänzt mit Wissen über Computerspiele, rechnet mit der Religion ab und sucht nach der Schönheit. Der erste Satz: „‚Mama, Mama, Mama!‘ Vor einer Woche hatte Philipp Artner die ‚Mama-Mama‘-Rufe durch die Wand seines Arbeitszimmers zum ersten Mal gehört (...).“

Gerhard Roth: Grundriss eines Rätsels. S. Fischer, 510 Seiten, 25,70 Euro.

ORF.at/Christian Öser

Watschen gegen den Krieg

Wien im Aufbaujahr 1954: In einem Hinterhofverschlag fristen drei Menschen in einer Zufallsgemeinschaft ihr Dasein. Lydia wartet auf ihren Verlobten, der nach dem Krieg nicht nach Hause gekommen ist, und verzweifelt daran. Ihr Geliebter, der Serbe Dragan, bemüht sich, etwas Menschlichkeit in seiner Welt zu halten. Ihrer beider „Ziehsohn“, der junge, von Traumata schwer gestörte Heinrich, verdingt sich als „Watschenmann“. Damit hofft er, den Menschen den Krieg in einer Art Prügelkatharsis von der Seele zu nehmen. Ein großartiges Debüt. Der erste Satz: „An einen Raben will er denken, an einen, der sich gegen den Wind stemmt.“

Karin Peschka: Watschenmann. Otto Müller Verlag, 298 Seiten, 19 Euro.

Entführt im Irak

Zwei Männer werden im Irak entführt. Einer ist Ostberliner und will Kulturgüter retten, der andere sein Übersetzer. Die beiden beginnen, zusammengepfercht an wechselnden Orten, den Dialog ihres Lebens, von dem sie wissen, dass es jeden Tag vorbei sein könnte. Dabei kommen sie im Roman „Der letzte Ort“ des deutsch-irakischen Autors Sherko Fatah den Wurzeln des Hasses zwischen den Kulturen auf die Spur. Der erste Satz: „‚Was siehst du?‘, flüsterte Albert, zog den Kopf zurück und setzte, etwas lauter, noch einmal an: ‚Was siehst du?‘“

Sherko Fatah: Der letzte Ort. Luchterhand, 285 Seiten, 20,60 Euro.

Im Strudel eines Bewusstseinsstroms

Das Werk des in der postmodernen Tradition eines James Joyce oder Marcel Proust stehenden rumänischen Autors Mircea Cartarescu erschließt sich nicht im Vorbeigehen, schon gar nicht die Orbitor-Trilogie und erst recht nicht der nun auf Deutsch erschienene letzte Teil „Die Flügel“. Der Bewusstseinsstrom des Gelehrten zieht den Leser in einen Strudel aus 1989er-Revolutionsversatzstücken, der dunkel-fantastischen Innenwelt des Ich-Erzählers und medialen Zerrbildern. Lesen als Gewaltakt, der sich lohnt. Die alttestamentarische Analogie im ersten Satz kommt nicht von ungefähr: „Es war im Jahre des Herrn 1989.“

Mircea Cartarescu: Die Flügel. Zsolnay, 671 Seiten, 26,80 Euro.

William Gibsons doppelter Science-Fiction-Boden

In gleich zwei Zukünften spielt der neue Science-Fiction-Roman „The Peripheral“ von Cyberspace-Erfinder William Gibson. Auf Zeitebene eins lebt Flynne in einer verarmten Gegend der USA. Zeitebene zwei spielt im London der Zukunft von Zeitebene eins. Reiche Londoner greifen in die Vergangenheit ein und laden Personen von dort zum Arbeiten hoch. Als Flynne einen solchen Job annimmt, wird sie Zeugin eines Mordes – ein raffiniertes Spiel mit Raum und Zeit beginnt. Das Buch ist bisher nur auf Englisch erhältlich, Gibsons klare Sprache macht es aber sehr viel einfacher zu lesen, als der erste Satz vermuten lässt: „They didn’t think Flynne’s brother had PTSD, but that sometimes the haptics glitched him.“

William Gibson: The Peripheral. Putnam, 496 Seiten, 13,95 Euro.

Barkeeper, Philosoph, Busenfan

Böse Zungen behaupten, Wilhelm Genazino sei die Rosamunde Pilcher für bürgerliche Intellektuelle in der Midlife-Crisis. Seine Fans jedoch schwören auf die stets recht ähnlich gestrickten Geschichten aus dem anstrengenden und ins Stottern geratenen Leben von Mittvierzigern und Mittfünfzigern. Diesmal geht es um einen 43-jährigen Philosophen, Barkeeper und Busenfan. Der erste Satz: „Ich wollte schnell zum Buffet, ein Glas Wein verlangen und mich dann in eine stille Ecke des Foyers verdrücken.“

Wilhelm Genazino: Bei Regen im Saal. Hanser, 158 Seiten, 18,40 Euro.

Lutz Seiler und der „Keim der Freiheit“

„Der Keim der wahren Freiheit, Ed, gedeiht in Unfreiheit.“ So lautet das zentrale Zitat aus dem ersten, lange erwarteten Roman von Bachmann-Preisträger Lutz Seiler. Er lässt die Welt der Gescheiterten, der Dissidenten, der Punks, Philosophen und Poeten zu DDR-Zeiten auferstehen. Auf der Insel Hiddensee treffen der Saisonarbeiter Kruso und der Literaturstudent Ed aufeinander. Man schreibt das Jahr 1989. Während die große Geschichte draußen explodiert, löst sich die Welt der Inselbewohner auf. Seiler ist ein sprachlich ungemein dichter Roman gelungen, der das Zeug zum Klassiker hat - trotz einiger Ungereimtheiten.

Lutz Seiler: Kruso. Suhrkamp, 484 Seiten, 23,60 Euro. Als Hörbuch von Franz Dinda gelesen. Hörbuch Hamburg, 657 Minuten, 24,99 Euro.

Wenn der Stalker täglich klingelt

Ein fremder Mann klingelt an der Tür. Nicht nur einmal, sondern regelmäßig, schließlich täglich ist die Altenpflegerin Stella, die mit ihrer Familie ein ruhiges Vorstadtleben führt, mit seiner Gegenwart und seinen Botschaften konfrontiert. Stella ist hilflos, weiß mit der Situation nicht umzugehen und verlegt sich erst einmal auf Ignorieren. Doch der Fremde lässt nicht locker. In schwebender Atmosphäre inszeniertes Spiel mit dem subjektiven Sicherheitsempfinden und dem Blick von außen, der alles verändert. Erster Satz: „Es ist so - Stella und Jason begegnen sich in einem Flugzeug.“

Judith Hermann: Aller Liebe Anfang. S. Fischer, 224 Seien, 20,60 Euro.

ORF.at/Christian Öser

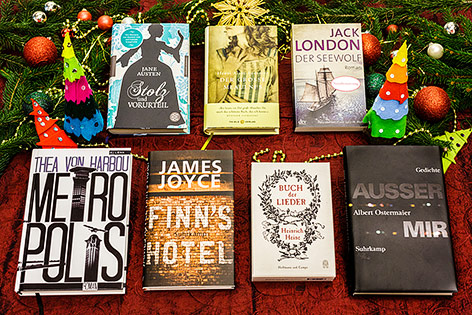

Neuübersetzungen und Wiederentdeckungen

Höchste Weihnachtsgeschenkeignung haben einige Neuübersetzungen und Wiederentdeckungen der Saison. Jane Austens „Stolz und Vorurteil“ wurde von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie neu ins Deutsche übertragen, mit bebilderter Zeittafel zu Austens Leben und mit einem Nachwort von Felicitas von Lovenberg. Eine sehr schöne, kompakte Ausgabe von Henri Alain-Fourniers „Der große Meaulnes“ ist mit einem Vorwort von Rüdiger Safranski im Thiele Verlag erschienen.

Neu übersetzt wurde von Lutz-W. Wolff Jack Londons zeitloser Klassiker „Der Seewolf“, wobei der psychologischen Vielschichtigkeit mehr Gewicht verliehen wird. Viele kennen Fritz Langs filmisches Meisterwerk „Metropolis“. Im verdienstvollen Milena Verlag ist nun die literarische Vorlage von Thea von Harbous neu erschienen, mit einem Nachwort des Science-Fiction-Experten und ehemaligen Suhrkamp-Beraters Franz Rottensteiner - Zeit für eine Wiederentdeckung.

Einen unbekannten James Joyce präsentiert Suhrkamp. Es handelt sich bei dem Büchlein „Finn’s Hotel“ um Prosaminiaturen, die Joyce zwischen „Ulysses“ und „Finnegans Wake“ geschrieben hat. Und schließlich ein wunderschöner Schuber mit kleinem Buch im Leineneinband: Heinrich Heines „Buch der Lieder“ bei Hoffmann und Campe. Daraus die ersten Verse: „Mir träumte einst von wildem Liebesglühn,/Von hübschen Locken, Myrten und Resede,/Von süßen Lippen und von bittrer Rede,/Von düstrer Lieder düstern Melodien.“

Jane Austen: Stolz und Vorurteil. Fischer, 463 Seiten, 20,60 Euro.

Henri Alain-Fournier: Der große Meaulnes. Thiele, 317 Seiten, 18,50 Euro.

Jack London: Der Seewolf. Dtv, 407 Seiten, 10,20 Euro.

Thea von Harbou: Metropolis. Milena, 266 Seiten, 24,90 Euro.

James Joyce: Finn’s Hotel. Suhrkamp, 103 Seiten, 18,50 Euro.

Heinrich Heine: Buch der Lieder. Hoffmann und Campe, 319 Seiten, 30 Euro.

ORF.at/Christian Öser

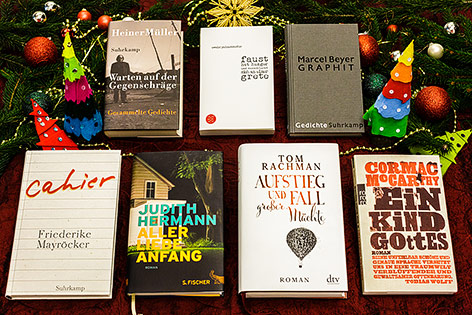

Ganz unten mit Cormac McCarthy

Es geht um einen Serienmörder, und dennoch wird dieses Buch nicht gemeinsam mit den Krimis und Thrillern vorgestellt. Der Autor ist Cormac McCarthy, bekannt für seine düster-genialen Bücher wie „Die Straße“ und „Kein Land für alte Männer“. In „Ein Kind Gottes“, nach vielen Jahren endlich bei rororo auf Deutsch erschienen, wird ein durch und durch kaputter Mensch bei seinem Werdegang begleitet - vom Huckleberry-Finn-artigen Kinder-Outlaw bis zum Serienmörder und schließlich sogar Nekrophilen. McCarthy schlägt mit der ihm eigenen Sprachgewalt zu - ohne jede Gnade.

Cormac McCarthy: Ein Kind Gottes. Rororo Taschenbuch, 191 Seiten, 13,40 Euro.

Schwebende Urgewalt in Gedichtform

Ungewöhnlich viel zeitgenössische Lyrik ist in den größeren Publikumsverlagen heuer erschienen. Theaterautor und Poet Albert Ostermaier hat mit „Außer mir“ erneut einen Gedichtband geschrieben, mal kraftvoll, mal leise, mal dreckig, immer verspielt und schwebend, über die Liebe und die Zumutungen des Lebens. Dazu passt eine neue Gesamtausgabe von Heiner Müllers Gedichten im Suhrkamp Verlag. „Der Tod ist das Einfache sterben kann ein Idiot“, schreibt er da. Tod, Verderben, Freundschaft, Liebe - Müller feiert Gefühle mit der ihm eigenen Urgewalt ab.

Lyrik pur sind auch jene sechs Theaterstücke des Dramatikers Ewald Palmetshofer, die der Fischer Verlag in einem Taschenbuch zusammengefasst hat. Gegenwartsgetränkte Dialoge, bruchstückhaft, Kondensate des alltäglichen Irr- und Wirrsinns und des Leidens an der Welt. Die Gedichte des deutschen Poeten Marcel Beyer wiederum schöpfen ihre Treffgenauigkeit aus einem Blick, der zwischen Weltabgewandtheit und einer gnaden-, aber nicht mitleidlosen Innenschau oszilliert. I-Phones brennen, Senioren sind auf der Beautyfarm, verschorfte Papageien werden geduscht, Beyer ist „ein Junge mit ner heißen Phantasie“.

Ein maßgeblicher Einfluss für Beyer ist Friederike Mayröcker. Die Doyenne der heimischen Lyrik wird dieser Tage 90 Jahre alt und des Schreibens nicht müde. Bei Suhrkamp ist nun „cahier“ erschienen, in dem sie schreibt: „(Die Jahre werden immer unglaublicher), die blauen, Schlitze des Himmels, bin sehr ambivalent.“ Wie sie das macht, weiß keiner. Aber nimmt man dieses Büchlein zur Hand, so wie viele andere von ihr, will man es nicht mehr aus der Hand legen und sich selbst darin schulen, einmal so, auf diese Weise auf das eigene Leben blicken zu können.

Albert Ostermaier: Außer mir. Suhrkamp, 198 Seiten, 22,60 Euro.

Heiner Müller: Warten auf der Gegenschräge. Gesammelte Gedichte. Suhrkamp, 675 Seiten, 51,40 Euro.

Ewald Palmetshofer: faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete. Fischer, Taschenbuch, 507 Seiten, 15,50 Euro.

Marcel Beyer: Graphit. Suhrkamp, 207 Seiten, 22,60 Euro.

Friederike Mayröcker: Cahier. Suhrkamp, 192 Seiten, 20,60 Euro.

Einmal um die Welt und zurück zu sich selbst

Zum Abschluss noch ein kulinarischer Roman für Leser, die gerne über das Lesen lesen. An das Ende der Welt führt Tom Rachmann seine Leser in „Aufstieg und Fall großer Mächte“, in die kleine walisische Buchhandlung „World’s End“ der verschrobenen Lebenskünstlerin Tooly. Ihre Vergangenheit hatte sie, entführt vom Vater, um die halbe Welt geführt - und später setzte sie die abenteuerliche Reise mit einem kauzigen, viel älteren russischen Freund fort. Wird Tooly in der Gegenwart ankommen und ihren Platz im Leben finden? Der erste Satz: „Sein Bleistift schwebte über dem Verkaufsbuch, stieß, wenn Fogg einer Behauptung Nachdruck verleihen wollte, zum Blatt hinab ...“.

Tom Rachmann: Aufstieg und Fall großer Mächte. DTV, 496 Seiten, 22,60 Euro.

Simon Hadler, Johanna Grillmayer, Günter Hack, ORF.at

Links: