Avantgarde und Sehnsucht

Wie jemanden verorten, der „ein Grenzgänger“ ist und sich „nirgendwo einordnen“ lässt? Dominik Steiger, so wie ihn etwa sein Kollege Günter Brus beschreibt, war nicht das, was man weitläufig gern den „unbequemen Künstler“ nennt. Eher würde für ihn das Prädikat „der unsichtbare Zeitgenosse“ gelten. Denn unsichtbar zu sein war Teil seiner Arbeit. Jetzt, wenige Monate nach seinem Tod, widmet die Kunsthalle Krems dem eigensinnigen Multitalent Steiger eine ebenso große wie liebevolle Werkschau.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Für ein breiteres Publikum bietet das die Möglichkeit, an der Figur dieses kauzigen Avantgardisten mit dem langsamen Sprachduktus so etwas wie eine Reise durch die Kultur- und Kunstgeschichte Österreichs ab den frühen 1960er Jahren zu unternehmen.

Es ist ein eigentümliches Universum, das man dieser Tage in der Kunsthalle Krems betreten kann. Eines, das den Blick schärft auf die Wahrnehmung dessen, was Avantgarde in Österreich nach 1945 war. Gerne verlegt man die Stunde null dieser Avantgarde in den Augenblick ihrer medialen Durchsetzung: rund um die berühmte Aktion „Kunst und Revolution“ im Juni 1968, die dank Mithilfe des Boulevard ja als „Uniferkelei“ in die Zeitgeschichte einging.

Frühbiografie mit markanten Wendungen

Doch es gibt eine Vorgeschichte, die vom Aufbruch einer Gruppe von Künstlern erzählt, die zwischen der Enge der heimischen Landschaft der 1960er Jahre und der Sehnsucht nach den Epizentren der Moderne, allen voran Paris, erzählt.

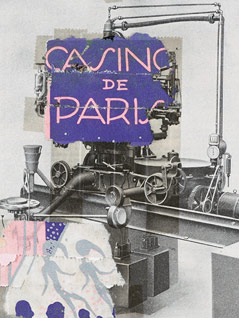

Archiv Dominik Steiger/Lisa Rastl

Die Sehnsucht nach Paris und der Wiege des Dadaismus wird in vielen Arbeiten Steigers wiederkehren

Mit der Figur des im Herbst 1940 in Wien geborenen und in vielen Disziplinen als Autodidakt gestarteten Dominik Steiger erschließt sich diese Geschichte des Aufbruchs ganz neu - oder lädt zur Wiederentdeckung vieler Zeitgenossen ein, die man heute in ganz anderen Kontexten situiert.

Bevor Dominik Steiger ab den 1960er Jahren beim Kunsthändler Kurt Kalb zu arbeiten beginnt und gerade seine literarische Schreibarbeit verdichtet, liest sich schon die Frühbiografie als Leben mit vielen Wendungen und Brüchen. Den notorischen Schuleschwänzer wird es in die Fremdenlegion ziehen; ein Selbstmordversuch führt in der Legion zu Gefängnis und Entlassung: „zwei wochen gefängnis dann rücktransport. mutter erzwingt schulbeendigung. abitur 1958“, hält er lakonisch in seinem literarischen Werk fest.

Das konkrete Leben samt aller Sehnsüchte und Melancholien kann, darf sich von allem Anfang an in das Kunstwerk einschleichen. Gerne wird Steiger aber das vorgebliche Reale nehmen, um dahinter eine komplette Fiktion von Realität und Alltag zu inszenieren. Auf nichts kann man sich verlassen, auch nicht, wenn er Peter Handke im November 1968 eine Postkarte tippt, in der er mit Handschrift den Text nachbearbeitet.

Archiv Dominik Steiger/Tochnit Aleph 2014

Grenzen zwischen Kunst und Biografie sind bei Steiger höchst durchlässig

Die Abgründe des Realen

„Lieber Peter Handke“, liest man darin, „gestern ist mir was Schreckliches passiert; ich habe mir mit einem genagelten Schnitzelklopfer unabsichtlich auf die linke Hand gehaut. (...) Vielleicht werde ich nie mehr damit schreiben können.“ Und weiter: „Ich diktiere jemandem diese Zeilen, damit du weißt, dass ich die versprochene Horrorgeschichte nicht bis zum März schreiben kann.“

Dominik Steiger über sich

„Ich glaube, in der Hauptsache bin ich zurückgefallen ins Einzelgängertum. Das war so - immer wieder in den letzten 30 Jahren -, dass ich gefragt worden bin, wo ich denn lebe. Man hätte gehört, ich würde jetzt in den Vereinigten Staaten leben (...) Ich habe immer hier gelebt. Aber ich war nicht zu sehen. Und die Schriftstellerei, so wie ich sie gemacht habe, bedingt ein zurückgezogenes Leben, durch ihren träumerischen Charakter.“

Die Überblendung von Alltag und Kunst wird bei Steiger nie Nobilitierung des Alltäglichen sein. Stets geht es um die Neuausrichtung des Blicks auf die Realität, am besten über die absurde Entstellung. Ende der 1960er Jahre wird der Suhrkamp-Verlag auf Steiger aufmerksam, zu Beginn der 1970er Jahre gibt er im März-Verlag die Anthologie „84 heimische Schriftsteller“ heraus. Unter fingierten Autorennamen stößt man auf eine Sammlung absurder Texte.

Sie alle entstammen der Leserbriefseite der „Kronen-Zeitung“. Mit den Worten der Gegenwart könnte man sagen: User generated content wurde hier zum Kunstwerk und gerade durch die Gestalt des Kunstwerks noch spitzer. Von der „Fünften Wiener Schule“ ist in diesem Buch die Rede. Dieser Gruppe wird man aber ebenso wenig auf die Schliche kommen können wie der Burg Hochgoberniz bei Thomas Bernhard, der viel später als Steiger seine Leser auf die Fährte des scheinbar Realen setzte, um sie dann im Nichts der Fiktion baumeln zu lassen. Was sich bei Bernhard als böse List entpuppt, wird bei Steiger immer eine verspielt liebevolle Note behalten.

Archiv Dominik Steiger/Lisa Rastl

„Zwoman“ und Co.: Prinzip der Gemeinschaftsarbeit

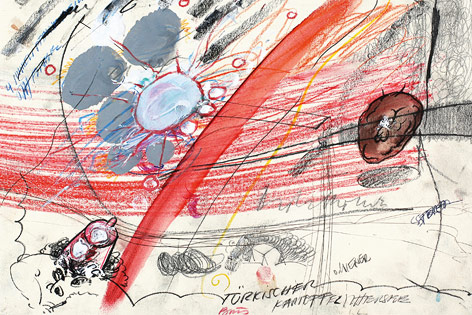

Viele spitze, kantige und absurde Werke wird Steiger gemeinsam mit Zeitgenossen schreiben, nicht nur den „Zoman“ mit Günter Brus. Gemeinsam mit Gerhard Rühm entwickelt er eine Serie traumhafter Zeichnungen, die auch in der Ausstellung großzügig präsentiert werden.

Christian Ludwig Attersee/ARTAX Kunsthandel/Chantal Küchle

Gemeinsam mit Gerhard Rühm wird Steiger eine Reihe beinahe traumwandlerischer Zeichnung-Text-Collagen schaffen

Roth, Beuys und die „Tagtraumarbeit“

Die Begegnungen mit Dieter Roth und ein Aufenthalt von Joseph Beuys in Wien werden zur Triebfeder, das Werk in alle Bereiche des Künstlerischen auszuweiten. Als „Tagtraumarbeit“ bezeichnet der selbst ernannte Einzelgänger Steiger seinen Zugang.

Archiv Dominik Steiger/Lisa Rast

Mit Tixo und dem Prinzip der Collage arbeitet sich Steiger an der ganz großen Kunst ab

Nie lässt er sich auf eine Richtung festnageln. Und jeder Gegenstand des Alltags wird, wie etwa das Nudelholz, das er zur Druckwalze umfunktioniert und sich am poetischen Niederschlag dieses Abriebvorganges von Farbe am Papier begeistert, zum Ausgangspunkt für neue Projekte.

Künstler mit „Hackenschlägen“

Ein Künstler mit derartigen „Hackenschlägen“ wie Steiger sei schwer zu verorten, erklärt Kunsthallen-Chef und Ausstellungskurator Hans Peter Wipplinger die Herausforderung, diesem „Stillen“, der heimischen Kunstszene ein Monument zu setzen. Letztlich sei Steiger jemand gewesen, der sich gerade den Gesetzen des Kunstfeldes entzogen habe, erinnert Wipplinger. Die Präsentation österreichischer Künstler sei der Kunsthalle ein Anliegen, so Wipplinger. Die Retrospektive möchte Steigers immenses Werk, so der Wunsch Wipplingers, vor dem Vergessen bewahren und in den Diskurs zurückholen.

Von den 500 Exponaten der Schau sind 150 Dokumente, darunter auch behördliche Schriftstücke, die unter anderem davon erzählen, wie gering die Freiheitsgrade für die Kunst in Österreich in den 1960er und 1970er Jahren waren. Letztlich mutieren aber auch die „Dokumente“ zu Artefakten. Alles kann Kunst sein, in diesem Kosmos, in dem Kunst auch zwangsläufig und ohne Vorintention politisch wurde.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: