Bohrergebnisse an Erde übermittelt

Nach einer letzten Datenübermittlung hat das Minilabor „Philae“ in der Nacht auf Samstag seine Arbeit auf dem Kometen „Tschuri“ vorerst eingestellt. Der Roboter sei wegen seiner geringen Batterieladung nun im Ruhemodus, teilte die europäische Raumfahrtbehörde (ESA) mit. Die Verbindung zu „Philae“ kann vermutlich erst in einigen Monaten wieder aufgenommen werden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das kühlschrankgroße Minilabor hatte noch in der Nacht trotz geringer Batteriereserven erneut Signale zur Erde gefunkt. „Wir haben alles empfangen. Alles lief wie geplant“, sagte einer der wissenschaftlichen Leiter des Kometenlanders, Jean-Pierre Bibring, am Samstag telefonisch der Nachrichtenagentur AFP.

Hoffen auf letztes Zeitfenster

Bei seinem ersten Experiment hatte „Philae“ mit einer Bohrung Bodenproben entnommen und deren chemische Zusammensetzung analysiert. Die Daten wurden vollständig zur Erde übertragen, wie die ESA über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die gesammelten Daten seien geeignet, die Kometenforschung grundlegend zu verändern, erklärte der „Philae“-Landemanager Stephan Ulamec. „Das war ein großer Erfolg, das ganze Team ist begeistert.“

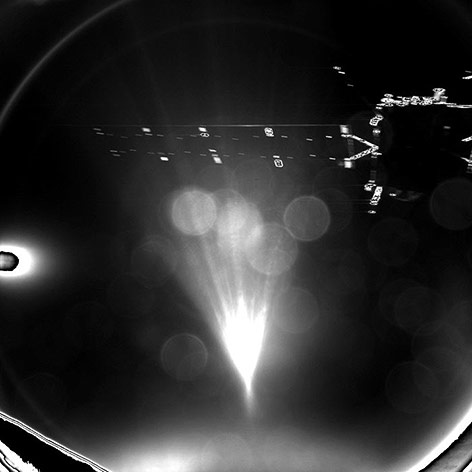

ESA/Rosetta/Philae/CIVA

Das erste von der ESA veröffentlichte Bild nach der Abtrennung von „Rosetta“

Die Batterie sei zwar nicht komplett leer, aber die Energie reiche nicht aus, um den zentralen Computer hochzufahren, sagte Ulamec. „Philae“ sei nun „im Schlafmodus“, hieß es dazu von der ESA. „Nach einer sehr aufregenden und erfolgreichen Woche nimmt sich ,Philae‘ jetzt die Zeit, sich auszuruhen - und auch das Team kann jetzt wieder Atem schöpfen“, sagte der technische Leiter des Landeteams des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Koen Geurts.

Sonnensegel liefern zu wenig Energie

„Philae“ war am Mittwochnachmittag auf dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenk, kurz „Tschuri“, gelandet. Die Batterie war für eine Energielieferung von etwa 60 Stunden programmiert, danach sollten Solarbatterien einspringen. Doch die Positionierung des Roboters lief nicht ganz glatt. Beim Aufsetzen wurden zwei Harpunen zum Verankern von „Philae“ nicht ausgelöst, eine Düse zum Aufsetzen des Labors auf dem Kometen funktionierte ebenfalls nicht. „Philae“ wurde zweimal in den Weltraum zurückgestoßen und landete schließlich deutlich vom eigentlichen Zielort entfernt in Schräglage.

In seiner aktuellen Position bekommt „Philae“ wesentlich weniger Sonnenlicht ab als geplant - und entsprechend weniger Energie liefern auch die Sonnensegel. Am Freitag wurden die Solarpaneelen noch um 35 Grad gedreht, um eine bessere Sonneneinstrahlung zu erreichen. Der Roboter könnte aber wieder erwachen, wenn sich der Komet der Sonne nähert - was im kommenden August geschehen soll. Irgendwann droht der Sonde jedoch der Hitzetod.

Landung war nur das „Sahnehäubchen“

Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass die „Rosetta“-Sonde das eigentliche Hauptgerät der Mission sei, so Wolfgang Baumjohann, Chef des Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das an fünf Instrumenten von „Rosetta“ und „Philae“ beteiligt ist: So spektakulär die Landung von „Philae“ auch war, der Lander sei nur „das Sahnehäubchen“.

ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

„Philae“ beim Landeanflug auf „Tschuri“

Blick in die „Kinderstube des Sonnensystems“

Mit der Mission wollen die Experten einen Blick in „die Kinderstube des Sonnensystems“, das vor 4,6 Milliarden Jahren entstand, erhalten. Kometen sollen weitgehend unveränderte Materie aus dieser Zeit enthalten - sie gelten als Boten der Vergangenheit. Die Forscher erhoffen sich auch Hinweise auf die Entstehung des Lebens. „Rosetta“ und „Philae“ haben zusammen etwa 20 Instrumente an Bord, um „Tschuri“ unter die Lupe zu nehmen.

Wissenschaftler sind gespannt, welche Geheimnisse sie 67P/Tschurjumow-Gerassimenko entlocken können. Bodenbeschaffenheit, Temperatur und die Zusammensetzung des Kometenkerns - all das ist von größtem Interesse. Damit wollen die Forscher zur Lösung eines alten Rätsels beitragen: „Es ist eher die Frage ‚Wo kommen wir her?‘ statt ‚Wo gehen wir hin?‘“, sagte Ulamec.

Am 2. März 2004 gestartet

„Rosetta“ legte in den vergangenen zehn Jahren rund 6,5 Milliarden Kilometer im All zurück. Die Sonde war am 2. März 2004 mit einer Ariane-5-Rakete von der Weltraumstation Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Die Mission soll bis Ende 2015 dauern.

Mit an Bord der spektakulären Mission ist auch Know-how aus Österreich: Die komplexe Außenhaut der Sonde stammt vom größten heimischen Raumfahrtunternehmen RUAG Space Austria - mehr dazu in science.ORF.at. Auch bei jener Ankerharpune, mit der sich „Philae“ am eisbedeckten Kometen festkrallen sollte, handelt es sich um Technologie aus Österreich - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.

Links: