Erstes „Philae“-Bild von „Tschuri“

Die Russen waren die ersten im All, die Amerikaner die ersten auf dem Mond - und die Europäer sind die ersten auf einem Kometen. Um 17.03 Uhr erlebte die vor rund 20 Jahren gestartete „Rosetta“-Mission am Mittwoch ihren bisherigen, als „historisch“ gefeierten Höhepunkt. Wie sich später herausstellen sollte, verlief das spektakuläre Landungsmanöver aber nicht gänzlich ohne Probleme.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wie die Europäische Weltraumorganisation (ESA) am Abend in Darmstadt mitteilte, habe unter anderem eine Düse zum Aufdrücken von „Philae“ auf den auch als „Tschuri“ bezeichneten Kometen „67P/Tschurjumov-Gerasimenko“ nicht funktioniert. Probleme gab es den Angaben zufolge schließlich auch mit jenen zwei Harpunen, mit denen „Philae“ am Boden des Kometen hätte verankert werden sollen.

Auf dem „Agilkia“ getauften Kometen-Landeplatz sollte sich der Forschungsroboter unmittelbar nach der Landung mit Harpunen festzurren. Der dafür notwendige Mechanismus habe sich nach Angaben von Landemanager Stephan Ulamec aber offenbar nicht ausgelöst. Es sei derzeit zwar noch „schwierig zu verstehen, was während und nach der Landung geschehen ist“. Die bisher empfangenen Daten legten aber die Vermutung nahe, dass die Landeeinheit nach einer ersten Berührung der Kometenoberfläche noch einmal abgehoben sei.

Warten auf weitere Daten

„Vielleicht sind wir heute nicht einmal gelandet, sondern zweimal“, so Ulamec weiter. Das sei allerdings Spekulation. Genaueren Aufschluss über die Vorgänge bei der Landung könnten erst weitere Daten bringen, die am Donnerstag die Erde erreichen sollen. Dann dürfte sich auch klären, ob es tatsächlich ein Problem mit der Standfestigkeit von „Philae“ gibt. Ungeachtet dessen lieferte die Forschungssonde bereits erste Daten von „Tschuri“, darunter auch Bilder von der Kometenoberfläche.

Zudem ist für „Philae“ aufgrund der Ladekapazität in den Batterien ohnehin nur ein kurzer Einsatz vorgesehen. Der Hauptjob soll in wenigen Tagen erledigt sein. Zudem bewegt sich „Tschuri“ Richtung Sonne, womit „Philae“ ohnehin der baldige Hitzetod drohen würde. Die neuerliche Kontaktaufnahme zum Landegerät funktionierte Donnerstagfrüh laut Angaben aus Darmstadt allerdings plangemäß. In der Nacht hatte es eine Zwangspause gegeben, da sich der Komet und die Raumsonde „Rosetta“, die sich nahe dem Kometen befindet, bewegen. Die auf „Tschuri“ sitzende „Philae“ kann somit nicht immer Kontakt zur Sonde haben, von der aus Signale zur Erde geschickt werden.

Nur „Sahnehäubchen“

Wolfgang Baumjohann, Direktor des Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das an fünf Instrumenten von „Rosetta“ und „Philae“ beteiligt ist, bestätigte gegenüber der ZIB2 Probleme bei der „Philae“-Landung. Laut Baumjohann könnten aber bereits die ersten von „Philae“ zur Erde gesendeten Fotos und Daten wichtige Erkenntnisse bringen. Zudem dürfe man dem Experten zufolge auch nicht vergessen, dass die „Rosetta“-Sonde das eigentliche Hauptgerät der Mission sei: So spektakulär die Landung von „Philae“ auch sei, der Lander sei nur „das Sahnehäubchen“.

„Historischer Tag“

Für ESA-Generaldirektor Jean-Jacques Dordain steht ungeachtet der aufgetretenen Probleme bereits außer Frage, dass man es mit einem historischen Tag zu tun habe. „Wir sind die Ersten, denen das gelungen ist. Daran wird man sich erinnern.“ Das Ziel solcher Missionen sei, die Erde besser zu verstehen. „Wir hoffen auf Antworten zum Ursprung des Lebens auf der Erde“, meinte zudem der Darmstädter ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb, Thomas Reiter.

APA/AP/Michael Probst

Jubel im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt

Nach einer mehr als zehnjährigen Reise durch das Sonnensystem erreichte die europäische „Rosetta“-Sonde mit „Philae“ an Bord am 6. August den Kometen. Seither umkreiste sie auf einer Umlaufbahn den Himmelskörper, wobei gleichzeitig dem nun erfolgten „Philae“-Landemanöver entgegengefiebert wurde.

Grünes Licht trotz technischer Probleme

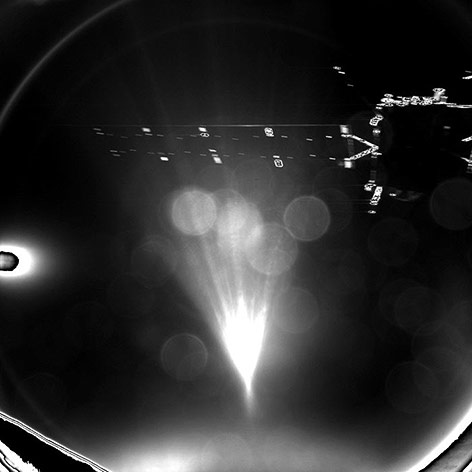

Der Start des mit Spannung erwarteten Landungsprozesses begann Mittwochfrüh mit der erfolgreichen Abkopplung des Landegerätes von der Raumsonde „Rosetta“. Dieses reiste zuvor huckepack mit „Rosetta“ durch das All. Während des Landevorgangs fuhr „Philae“ schließlich seine drei spinnenartigen Beine aus. Am Nachmittag wurde im Kontrollzentrum in Darmstadt ein erstes Foto präsentiert, das „Philae“ kurz nach der Abtrennung von „Rosetta“ gemacht hatte.

ESA/Rosetta/Philae/CIVA

Das erste von ESA veröffentlichte Bild nach der Abtrennung von „Rosetta“

Für Aufregung sorgten vor dem „Go“ aus dem ESA-Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt Probleme mit einer der Landungsdüsen. Laut ESA-Angaben stellte sich in der Nacht auf Mittwoch heraus, dass sich ein Antriebssystem nicht aktivieren ließ. „Diese Kaltgasdüse oben auf dem Lander scheint nicht zu funktionieren“, so Ulamec im ESA-Blog. Dennoch habe man beschlossen, „Philae“ wie geplant von „Rosetta“ und auf die letzte Etappe zum Kometen zu schicken.

„Der Lander ist auf der Oberfläche“

Um 10.03 Uhr war schließlich zum ersten Mal Jubel im Darmstädter Kontrollzentrum ausgebrochen: Die „Rosetta“-Daten zeigten, dass „Philae“ wie geplant von der „Rosetta“-Muttersonde abgedockt hatte und sich nun auf seinem langsamen Sinkflug zum Kometen befand. Knapp drei Stunden später kam der nächste große Schritt auf dem Weg zum Kometen: „Es sieht super aus“, sagte der technische Leiter des „Philae“-Landeteams, Koen Geurts, im DLR. Dennoch wuchs die Spannung im Kölner Lander Control Center des DLR in den darauffolgenden Stunden weiter an.

Zwar liefen die Instrumente von „Philae“ nach dem Abdocken von „Rosetta“ planmäßig, wie Geurts berichtete. Doch natürlich wusste Geurts, dass die Landung zu dieser Stunde immer noch scheitern konnte. Kurz nach 17.00 Uhr verkündete „Rosetta“-Flugdirektor Andrea Accomazzo schließlich: „Der Lander ist auf der Oberfläche.“

Vergleich mit Mondlandung 1969

Der Darmstädter ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb, Thomas Reiter, bezeichnete die Aussichten auf einen Erfolg der ersten Kometenlandung in der Geschichte der Raumfahrt im Vorfeld auf etwa 50 Prozent. Gleichzeitig wurde die Mission von der ESA auch als Meilenstein bezeichnet. Manche Experten verglichen das Landemanöver bereits mit der Mondlandung 1969. ESA-Generaldirektor Dordain sprach von einem „großen Schritt für die menschliche Zivilisation“.

Blick in die „Kinderstube des Sonnensystems“

Mit der Mission wollen Forscher Daten über die Entstehung des Sonnensystems erhalten. Der Komet, der mehr als eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt ist, ähnelt in seiner Form einer Plastikente. Untersuchungen während der Mission haben bereits ergeben, dass der Brocken streng riecht - zum Beispiel wegen Schwefelwasserstoffs nach faulen Eiern. Mit einem Volumen von etwa 25 Kubikkilometern zählt er zu den eher kleineren Kometen.

ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

„Philae“ beim Landeanflug auf „Tschuri“

Geht alles nach Plan, soll die Mission einen Blick in „die Kinderstube des Sonnensystems“, das vor 4,6 Milliarden Jahren entstand, gewähren. Kometen sollen weitgehend unveränderte Materie aus dieser Zeit enthalten - sie gelten als Boten der Vergangenheit. Die Forscher erhoffen sich auch Hinweise auf die Entstehung des Lebens. „Rosetta“ und „Philae“ haben zusammen etwa 20 Instrumente an Bord, um „Tschuri“ unter die Lupe zu nehmen.

Wissenschaftler sind nun jedenfalls gespannt, welche Geheimnisse sie „67P/Tschurjumow-Gerassimenko“ entlocken können. Bodenbeschaffenheit, Temperatur und die Zusammensetzung des Kometenkerns - all das ist von größtem Interesse. Damit wollen die Forscher zur Lösung eines alten Rätsels beitragen: „Es ist eher die Frage ‚Wo kommen wir her?‘ statt ‚Wo gehen wir hin?‘“, sagte Ulamec.

Am 2. März 2004 gestartet

„Rosetta“ legte in den vergangenen zehn Jahren rund 6,5 Milliarden Kilometer im All zurück. Die Sonde war am 2. März 2004 mit einer Ariane-5-Rakete von der Weltraumstation Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Die Mission soll bis Ende 2015 dauern. „Philae“ wird seine Arbeit aber früher einstellen. Mit an Bord der spektakulären Mission ist auch Know-how aus Österreich: Die komplexe Außenhaut der Sonde stammt vom größten heimischen Raumfahrtunternehmen RUAG Space Austria - mehr dazu in science.ORF.at. Auch bei jener Ankerharpune, mit der sich „Philae“ am eisbedeckten Kometen festkrallen sollte, handelt es sich um Technologie aus Österreich - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.

Bisher ist zwar noch keine Sonde auf einem Kometen gelandet, die „Rosetta“-Mission erinnert aber an ein Projekt Japans: 2005 hatte die Weltraumsonde „Hayabusa“ Bodenproben eines Asteroiden aufgenommen. Fünf Jahre später landete sie wieder auf der Erde.

Links: