„Wie weh ist die Welt ...“

„O! wie weh ist die Welt, wie wahnig das Weh, wie weltlich der Wahn“, schreibt Georg Trakl im November 1912 an seinen Freund Erhard Buschbeck und protokolliert zu den Umständen seines Schreibens: „Vorgestern habe ich 10 (sage! Zehn) Viertel Roten getrunken.“ Ein „Frostbad“ danach auf dem Balkon um vier Uhr in der Früh habe ihm den Einstieg in ein Gedicht ermöglicht, „das vor Kälte schebbert“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Leben und Schreiben, genauer: Raubbau am Leben für ein Leben im und als Schreiben, ist charakteristisch für die kurze Schaffensperiode Trakls. Wie wenig andere Schriftsteller der Sattelzeit um und gerade nach 1900 verdichtete er in seiner Lyrik den Aufbruch in die Moderne samt deren Widersprüchen. Konzeptionen Friedrich Nietzsches, Richard Wagners und Arthur Rimbauds treibt der Salzburger Bürgerssohn auf eine ganz eigene Art in das 20. Jahrhundert hinein.

Zwischen Traum und Rausch

Für das Rauschhaft-Dionysische und das Apollinische des Traums, das man Trakls literarischer Weltwahrnehmung so gerne zuschreibt, weidet er sein Leben bis zur Erschöpfung aus. „Man tut gut daran, sich gegen vollendete Schönheit zu wehren, davor einem nichts erübrigt als ein blödes Schauen. Nein, die Losung ist für unsereinen: Vorwärts zu Dir selber!“, schreibt er in einem rätselhaften Brief an das „Fräulein“ Irene Amtmann.

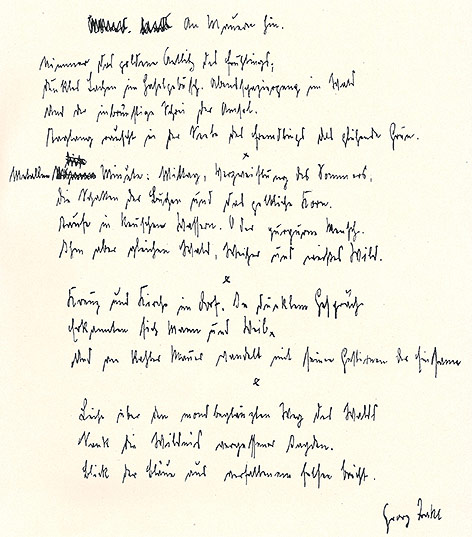

public domain

„An Mauern hin“, Handschrift eines späten Trakl-Gedichts, das wie viele andere Werke des Schriftstellers erst nach seinem Tod veröffentlicht wird

Wenn dieser Tage der Literaturwissenschaftler Rüdiger Görner bei Zsolnay eine Trakl-Biografie vorlegt, dann ist er die ganze Zeit vor den Querschlüssen zwischen Leben und Werk auf der Hut und kann dies am Ende doch nicht vermeiden. Doch Trakl selbst nährt diese Überblendung ständig: Wenn er Briefe schreibt, dann scheint er das fast in einer Art Vorahnung auf einen möglichen literarischen Nachruf zu tun und rückt sein biografisches Ich möglichst nah an das lyrische Ich heran.

„Er hat vermutet, dass er ein großer Herr wird“

Aufschlussreich scheint in diesem Kontext die Krankenakte im Garnisonsspital Krakau, in der, wenige Tage vor seinem Tod am 3. November 1914 nach einer Überdosis Kokain, Folgendes über den Geisteszustand des Militärapothekers Trakl festgehalten wird: „Seinen Vater hat er nicht für seinen eigenen gehalten“, heißt es darin, und: „Er hat vermutet, dass er von einem Kardinal abstammt und dass er in Zukunft ein großer Herr wird.“

Trakls Briefe zeigen eine hohes Maß an Reflexion über seinen Sonderstatus als Künstler. Bewusst gewählt scheint in diesem Szenario die Außenseiterrolle. Sie öffnet das Tor dafür, persönliche Erfahrungen zum allgemein Menschlichen hochzuskalieren. „Messianisch“ wird man diesen Gestus in der Lyrik zwischen Symbolismus und Expressionismus nennen. Jemand, der so denkt, kann und darf keinen Platz in der Gesellschaft finden. Der Weg von der Enge Salzburgs in das große Wien, den er für das Pharmaziestudium antritt, bringt für ihn als Künstler keine Perspektiverweiterung.

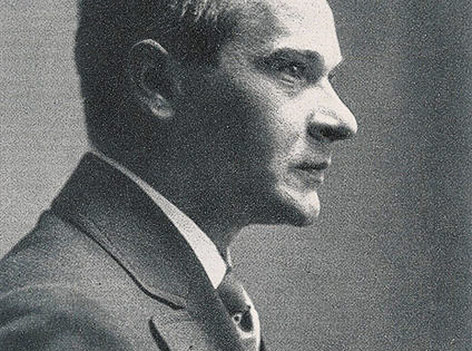

public domain

„Ich habe die fürchterlichsten Möglichkeiten in mir gefühlt, gerochen, getastet und im Blute die Dämonen heulen hören“

„Das Treibende des Schicksals“

An Hermine („Minna“) von Rautenberg schreibt der gerade einmal 21-jährige Trakl über seine Ankunft in Wien: „Als ich hier ankam, war es mir, als sähe ich zum ersten Male das Leben so klar, wie es ist, ohne alle persönliche Deutung, nackt, voraussetzungslos, als vernähme ich alle jene Stimmen, die die Wirklichkeit spricht, die grausamen, peinlich vernehmbar. Und einen Augenblick spürte ich etwas von dem Druck, der auf den Menschen (!) für gewöhnlich (!) lastet und das Treibende des Schicksals. Ich glaube, es müsste furchtbar sein, immer so zu leben, im Vollgefühl all der animalischen Triebe, die das Leben durch die Zeiten wälzen. Ich habe die fürchterlichsten Möglichkeiten in mir gefühlt, gerochen, getastet und im Blute die Dämonen heulen hören, die tausend Teufel mit ihren Stacheln, die das Fleisch wahnsinnig machen.“

Die Nachwelt wird sich genau aus diesen biografischen Stellen ein Bild zimmern, das an Popstars der Gegenwart erinnern mag. Wer die Notizblockeintragungen eines Curt Kobain, auch einem der vielen Mitglieder im „Club 27“, im Vergleich liest, wird gleichsam auf ein Ich treffen, dass zwischen Biografie, Selbstrechtfertigung, Kunst und Übertreibung oszilliert - angetrieben, wie bei Trakl, von massivem Drogeneinsatz, der bestimmte Wahrnehmungen brandbeschleunigt.

„Ich bleibe absichtlich naiv und irdischen Informationen fern (...), alles was ich tue, findet innen statt (...) ich kann nicht sprechen, ich kann nur fühlen. Vielleicht verwandle ich mich eines Tages selbst in Helen Keller, indem ich meine Ohren mit einem Messer durchsteche und dann meinen Kehlkopf rausschneide“, heißt es in einer Tagebucheintragung Cobains, in der jeder Satz ein Vers ist. Wie Trakl verschwimmen die Grenzen zwischen realem Ich und projizierten Ich, bei Cobain verschärft um den Aspekt des medialen Drucks, der den Zugriff auf das eigene Leben verunmöglichen wird.

Reuters/Seattle Police Department/Handout via Reuters

Polizeifoto zu den Gegenständen, die Kurt Cobain an seinem Todesort hinterlassen hat. Die Nachwelt sortiert ihr Bild eines Künstlers gerne vom frühen und tragischen Ende aus. Und meint, in jedem Lebensfragment lesen zu können.

Trakl und die „Halluzination der Worte“

Poesie und Gift. Das ist ein weiterer Nexus, der die Nachwelt an Trakl faszinieren wird. Karl Heinz Bohrer, lange Zeit Leitinstanz für die Interpretation der ungeheuerlichen Modernisten, sieht in Trakl den ersten deutschsprachigen Dichter aus der Schule Rimbauds. Die entgrenzten Sprachbilder, für die Bohrer auch das Prinzip der Metapher gleich mit über Bord werfen möchte, verdanken sich der Erfahrung des „Delire“, der Halluzination, aus den Experimenten mit Gift. Jeder Mitteleinsatz schien recht, um die Wahrnehmung zu verändern.

Einmal mehr ist damit die Trennung zwischen Leben und Werk überwunden, wird doch die „Farbe der Vokale“ der Dichtung auf das Leben als Experimentalanordnung zurückgeführt. „Warum eine moderne Welt, wenn solche Gifte erfunden werden?“, fragt Rimbaud. Und Trakl wird solche Leitfiguren für seine Drogenexperimente mehr als bereitwillig akzeptieren. Interessant hinter dieser Begeisterung ist, dass Trakl trotz Neigung zur französischen Sprache und dem oft erwähnten französischen Kindermädchen die französischen Symbolisten vor allem aus den Übersetzungen und Vorworten von Stefan Zweig für sich erschließen wird. Verkürzt gesagt: Der oft als brav belächelte Zweig bringt Trakl auf die konzeptionelle Spur der „Halluzination der Worte“.

„Er lebte nur, wenn er schrieb“

„Trakl lebte nur, wenn er schrieb“, verbindet Trakl-Experte Görner die Achse Leben und Werk: „Und er schrieb nur, wenn er Gedichte verfasste. Ansonsten schien er zu vegetieren, sich treiben zu lassen oder ins Wahllose getrieben zu sein.“ Auffällig am Leben Trakls bleibt für den Biografen der Widerspruch: „Es war ein Leben und Schaffen wie im Zeitraffer, dabei immer wieder von Phasen lähmender Trägheit und Unentschlossenheit durchsetzt.“ Alleine die beruflichen Stellen, für die sich Trakl interessierte, die er antrat, wieder verwarf, um sich für neue Aufgaben zu bewerben, zeugen von seiner großen Ruhelosigkeit. In den Worten des Biografen: „Ruhelos schien er, aber nicht willens, aufzubrechen ...“

„Ergriffen, staunend, ahnend und ratlos“

Die Nachwelt wird sich vor Trakls Lyrik, ihrer engen Verzahnung von Musikalität und kühner Bildlichkeit, die Augen reiben. Rainer-Maria Rilke, der wie Trakl aus dem Nachlass Ludwig Wittgensteins Alimentationen für sein Schreiben erhält, steht „ergriffen, staunend, ahnend und ratlos“ vor Trakls „Sebastian im Traum“. Und Martin Heidegger macht ausgerechnet den sich über Drogenexperimente selbst entgrenzenden Trakl zu einem Verbündeten für seine Philosophie.

TV-Hinweis:

Auch der kultur.montag widmet am Montag, 3. November, 22.30 Uhr, ORF 2, Georg Trakl eine umfassende Würdigung. Mehr dazu in tv.ORF.at

Mit Trakl gelingt Heidegger eine raunende Betrachtung über das Leben, das das Subjekt gleich beiseite lassen kann. „Im Gesprochenen des Gedichts west das Sprechen“, folgert Heidegger in seinem Aufsatz „Die Sprache“ (1950) auf der Grundlage von Trakls „Winterabend“ und befindet: „Die Sprache spricht als Geläut der Stille.“ Trakls Schmerz wird für Heidegger „der Unter-Schied selber“ und „Riss“ in der „Verfugung des Daseins“.

So wie andere schloss Heidegger zu Trakl aus einem zerfaserten Nachlass, stilisiert aber seine Erkenntnis gerade über die Spur der Handschrift. Ludwig von Ficker hatte Heidegger das Original der zweiten Fassung des „Winterabends“ vermacht - und Heidegger nobilitiert die lyrische Zerrissenheit zum grundlegenden Existenzial.

Bücher zum Trakl-Jubiläum

- Rüdiger Görner: Georg Trakl. Dichter im Jahrzehnt der Extreme. Zsolnay, 354 Seiten, 25,60 Euro.

- Hans-Georg Kemper: Droge Trakl. Rauschträume und Poesie. Otto Müller Verlag, 340 Seiten, 35 Euro.

- Georg Trakl: Werke. Entwürfe. Briefe. Hrsg. von Hans-Georg Kemper und Frank Rainer Max, Reclam Universal Bibliothek, 9,20 Euro.

- Hilde Schmölzer: Dunkle Liebe eines wilden Geschlechts. Georg und Margarethe Trakl. Francke, 192 Seiten, 19,80 Euro.

- Kurt Cobain: Tagebücher. Hrsg. und übersetzt von Clara Drechsler und Harald Hellmann, Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten.

Die Tilgung der Biografie

Es ist vor allem das Ende Trakls, sein kurzes Leben, das die Wahrnehmungsklammer um ein abgründig-schönes und zugleich extrem beunruhigendes Werk legt, eines, das eigentlich ohne die Spur des Biografischen auskommt.

„Alle Straßen münden in schwarze Verwesung“, heißt es im letzten überlieferten Gedicht Trakls von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Grodek, der Name des Gedichts, benennt den Ort, an dem Trakl vor dem Übermaß an Erfahrung und persönlicher Labilität kollabiert. Zu den letzten Tagen Trakls werden Fragezeichen bestehen bleiben. Der Dichter ist einmal mehr Seher einer anrückenden Katastrophe, die mehr als das eigene Ich in den Blick nehmen muss: (...)Leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. / O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre / Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, / Die ungeborenen Enkel.

Der Schriftsteller Walter Kappacher setzte diesen Sommer im Auftrag der Salzburger Festspiele den letzten Tagen Trakls ein einfühlsames Monument. Und lässt die Fragezeichen zu diesen Tagen bewusst bestehen. Vom Leben bleiben biografische Fetzen, die Anrufung der Schwester, die Hoffnung auf das Erscheinen des Bandes „Sebastian im Traum“. Auf dem Schlachtfeld steht ein Priester, der zwar sieht - am Ende kann er aber den Mund nur noch zum stummen Schrei formen.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: