Leichentransport im Tunnelsystem

Im Jahr 1863 hat der Wiener Gemeinderat den Bau des großen Zentralfriedhofs außerhalb der Stadt beschlossen. Heuer feiert er bereits sein 140-jähriges Bestehen. Am 1. November 1874 wurde der Zentralfriedhof auf dem Gebiet von Kaiserebersdorf und Simmering bei Wien offiziell eröffnet. Die damit verbundenen Probleme riefen visionäre, fast schon utopische Ideen auf den Plan.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Allein schon in den ersten Wochen nach der Eröffnung des damals größten Friedhofes Europas waren 50 Tote pro Tag erwartet worden. Das war eine Herausforderung auch für den Transport der Leichen, der vor allem mit Pferdefuhrwerken auf der Straße erfolgte - zum Leidwesen der Bevölkerung. Neben dem Vorschlag, den Transport unter die Erde zu verlegen, sorgten der Ingenieur Franz von Felbinger und der Architekt Josef Hudetz mit ihrer „Rohrpost“ für Leichen für Aufmerksamkeit. Sie warben für eine „Begräbnishalle mit pneumatischer Förderung“.

B&F Wien – Bestattung und Friedhöfe GmbH

Noch um die Jahrhundertwende wurde der Weg zum Zentralfriedhof zu Fuß und mit der Pferdekutsche zurückgelegt

Mit dem Sarg in die Versenkung

Im Mittelpunkt ihres Projekts stand eine zentrale Bestattungshalle, die sowohl die Aufbahrung als auch die notwendige technische Infrastruktur kombiniert. Im Rahmen der feierlichen Zeremonie in der Halle sollte vom Verstorbenen, aufgebahrt auf einem „Versenkungssarg“, Abschied genommen werden. Mit dem Absenken des Sargs sollte das Ende der Zeremonie signalisiert werden.

Zentralfriedhof

Der Wiener Zentralfriedhof ist fast 2,5 Quadratkilometer groß und damit der zweitgrößte in Europa. In rund 330.000 Grabstellen sind über drei Millionen Menschen begraben. Der Zentralfriedhof gilt als interkonfessionell. Einzelne Glaubensgemeinschaften haben aber eigene Abteilungen.

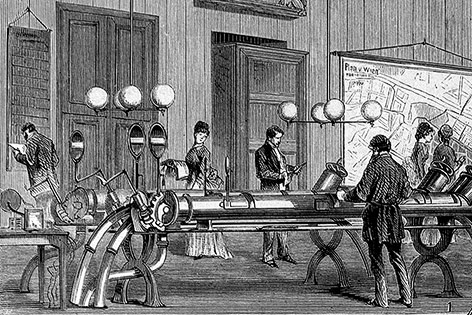

Über ein pneumatisches Antriebssystem - mit Druckluft - sollen nach der Idee von Felbinger und Hudetz die Leichen in Zügen durch ein unterirdisches Tunnelsystem zum Zentralfriedhof geschickt und dort weitgehend abgeschirmt begraben werden. Druckluft sollte den Zug vor sich her drücken - mit einer Geschwindigkeit von bis zu 27 km/h.

Innerhalb von etwa zehn Minuten sollte diese „Rohrpost“ den Zentralfriedhof erreichen, so die Vision der beiden Planer. Entscheidende Kriterien für diese Art des Leichentransports waren Effizienz und Hygiene. Vielfach wurde das Argument der Ausbreitung von Seuchen verwendet, um Friedhöfe aus dem Zentrum der Stadt an den Rand zu verlagern.

Transport auf Schiene zu teuer

Auch die k. k. privilegierte österreichische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft bot an, den Transport der Leichen auf die Schiene zu verlegen. Das wurde von der Gemeinde Wien und der zuständigen Friedhofskommission aber abgelehnt. Die Kosten wurden als zu hoch bewertet, der innerstädtische Ausbau der Bahn als unzureichend.

ONB Bildarchiv

Gemäß den „Rohrpost“-Plänen sollte der Leichentransport über Tunnel erfolgen

Bessere Chancen hatte daher zunächst der „Rohrpost“-Plan: „(...) das Consortium werde verständigt, daß der Gemeinderath geneigt sei, das Projekt (...) einer eingehenden Prüfung und Würdigung zu unterziehen“, beschloss die Friedhofskommission 1874. Für die Kommission wäre eine Durchführung dieses Projekts „wünschenswerth“ gewesen, da dadurch die Schwierigkeiten beim Leichentransport behoben werden könnten.

Gebaut wurde der unterirdische Leichentransportweg aber dennoch nicht. Der Wiener Gemeinderat, ohnehin politisch und wirtschaftlich durch die Finanzkrise von 1873 belastet, schreckte vor den hohen Kosten und den umfassenden dafür notwendigen Bauarbeiten zurück. Das Transportproblem wurde bis 1918 nicht gelöst. Erst dann wurde erstmals die Straßenbahnlinie 71 für den Leichentransport genutzt.

Kritik am Zentralfriedhof

Die Stadt kämpfte politisch auch mit zunehmenden Widerstand gegen den Zentralfriedhof - nicht nur aufgrund der auf der Simmeringer Hauptstraße sichtbaren Leichenzüge. Kritisiert wurde auch die lange Anreise zum Friedhof und die karge Ausstattung des Areals. Die Stadt Wien versuchte daher schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts etwa mit der Errichtung von prunkvolleren Ehrengräbern und später auch einer eigenen Kirche dem Unmut in der Bevölkerung gegenzusteuern. Nicht zuletzt deshalb wurden etwa die Komponisten Ludwig van Beethoven und Franz Schubert vom Währinger Friedhof nach Simmering gebracht.

B&F Wien – Bestattung und Friedhöfe GmbH

Ab 1901 fuhr die Straßenbahn durch Simmering, 17 Jahre später begann auch der Leichentransport über die Straßenbahn

Die Entwicklung zu einer Bestattung außerhalb der Stadt hatte schon 90 Jahre zuvor unter Kaiser Joseph II. mit seinen „Josephinischen Reformen“ begonnen. Er hatte die Auflösung der Friedhöfe innerhalb des heutigen Gürtels verfügt. Fünf Friedhöfe außerhalb dieses Linienwalls - darunter der Sankt Marxer und der Währinger Friedhof - wurden geschaffen. Allerdings waren diese Bestattungsorte mit dem rasanten Anwachsen der Wiener Bevölkerung und damit auch der Toten ab Mitte des 19. Jahrhunderts bald zu klein.

Der Zentralfriedhof weit außerhalb der Stadt auf dem Gebiet von Kaiserebersdorf sollte so groß sein, dass selbst bei einem damals prognostizierten Bevölkerungsanstieg der Wiener auf vier Millionen Einwohner bis zum Ende des 20. Jahrhunderts der Friedhof nicht zu klein werden würde.

Einfluss der Kirche eindämmen

Das von Felbinger und Hudetz vorgeschlagene Konzept für den Zentralfriedhof spiegelt auch veränderte Einstellungen gegenüber dem Friedhof an sich wider. Mit dem Drang des Bürgertums, Begräbnisse prunkvoll zu inszenieren, wurde die von Joseph II. propagierte spartanische Bestattung ab Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend zurückgedrängt. Ehrengräber dienten auch als Zeichen für Kunst auf dem Friedhof.

Buchhinweis

Uwe Fraunholz, Anke Woschech (Hg.): Technology Fiction. Technische Visionen und Utopien in der Hochmoderne. Transcript, Bielefeld 2012

Der Friedhof wurde zu einem „Ort für Besuche“ und ein „gesellschaftliches Scharnier zwischen Leben und Tod“, analysiert der Kulturwissenschaftler Florian Bettel in seinem Artikel über die „technische Vision der pneumatischen Leichenbeförderung zum Wiener Zentralfriedhof“, veröffentlicht in dem Buch „Technology Fiction: Technische Visionen und Utopien in der Hochmoderne.“

Die neuen Friedhöfe sollten außerhalb des Einflussbereichs der Kirche sein, so Bettel, ein Ort, „der die bürgerliche Macht manifestiert und repräsentiert“. Die Gemeinde Wien habe sich mit der Idee der Begräbnishalle mit anschließendem Leichentransport erhofft, „traditionelle Riten, die sich als Teil religiöser Praxis in konfessioneller Hand befinden, weiter abschütteln zu können“, so Bettel.

Rückkehr der Idee im Krematorium

Zeitgleich mit der Idee der Begräbnishalle mit anschließendem Transporttunnelsystem wurde auch der Siemens’sche Ofen für die Feuerbestattung präsentiert. Auch hier taucht der versenkte Sarg auf - oben die Aufbahrung, unten die Verbrennung. Denn obwohl 1874 noch kein Krematorium für die Verbrennung von Leichen existierte, wurde diese Möglichkeit immer mehr ins Auge gefasst. In Österreich dauerte der Weg zum ersten Krematorium allerdings besonders lange: Die erste Feuerhalle wurde 1922 in Simmering eröffnet. Der Widerstand der katholischen Kirche war lange Zeit zu groß.

Link: