Das Ende des Knauserns

Der Wiener Kongress ist Zeitgenossen eher als Amüsierspektakel denn als ernsthafte Diplomatie erschienen. Mehr als 100.000 Gäste kamen, eine politische Agenda hatten die wenigsten im Gepäck. Dennoch: Am Ende aber war die Landkarte Europas neu gezeichnet - und Napoleon endgültig Geschichte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Napoleonischen Kriege hatten die Menschen gezeichnet. Der Friede mit Frankreich war schon besiegelt, der Wiener Kongress läutete ihn Ende 1814/Anfang 1815 noch vor der entscheidenden Schlacht bei Waterloo lautstark ein. Der Krieg kannte viele Verlierer, die politische Resteverwertung jedoch viele Sieger: Die Macht des Adels wurde wiederhergestellt beziehungsweise ausgebaut, wo sie niemals abgeschafft worden war.

picturedesk.com/Interfoto/Friedrich

Szene aus Franz Antels Film „Der Kongress tanzt“ (1955)

Kaiser Franz I. von Österreich hatte als Knauser gegolten, aber nun sollte es kein Halten geben - als Gastgeber durfte man sich keine Blamage erlauben, zumal dann, wenn man auf dem Verhandlungstisch reüssieren wollte. 250.000 Einwohner zählte Wien damals, es kamen Delegationen und mit ihnen eine Entourage von 100.000 Beratern, Ehepartnern, Dienern, Zofen, Schaulustigen und vielen mehr. Auf ihre Kosten kommen sollten in Wien alle.

Kanonendonner von Brünn bis Wien

Den Beginn läutete man nicht mit einem offiziellen Empfang ein, schon allein deshalb, weil man niemandem vor Beginn der Verhandlungen auf den Schlips treten wollte. Schließlich hätte entschieden werden müssen, in welcher Reihenfolge die Delegationen einziehen sollten. Stattdessen wurde Volksfeststimmung verbreitet. In seinem detailreichen und kulinarisch erzählten Buch über den Wiener Kongress zitiert der Kunsthistoriker Hannes Etzlstorfer den jungen k. k. Rechnungsbeamten Matthias Franz Perth aus Wien, der mit seinen als Wiener Kongresstagebuch 1814/15 zusammengefassten Tagebuchnotizen eine der wichtigsten historischen Quellen zu diesem Ereignis liefern sollte:

„Heute wurde eine große Anzahl Kanonen rings um die Wälle aufgeführt, die zu den bevorstehenden Feyerlichkeiten bestimmt sind. Eben so ist auch die Straße von Wien bis Brünn mit Artillerie besetzt, welche den Kaiser von Russland bis in unsere Hauptstadt mit dem Kanonendonner begleiten wird. Die meisten Häuser in Wien, besonders in der Stadt und in der Jägerzeile werden renoviert, und so gewinnt die Residenz beynahe ein verjüngtes Aussehen.“

Buchhinweis

Hannes Etzlstorfer: Der Wiener Kongress: Redouten, Karoussel und Köllnerwasser. Kremayr und Scheriau, 224 Seiten, 24 Euro.

Kein Stein blieb auf dem anderen

Damit nicht genug: „Im Augarten liefen zur gleichen Zeit die Vorbereitungen zu einem großen Volksfest, das während der Anwesenheit der fremden Monarchen unter dem Titel: Das Friedensfest der österreichischen Veteranen stattfinden sollte. Zwischen Prater und Jägerzeile wurden deswegen alle Pflöcke und Schranken an der Strasse ausgehoben, um den paradierenden Truppen beim Einzug des russischen Kaisers Alexander nicht im Wege zu sein.“

picturedesk.com/Interfoto/Friedrich

Maskenball im Redoutensaal anlässlich des Wiener Kongresses

Gefeiert wurde allerorten. Für Reich und Schön gab es Fasanjagden im Prater, Schlittenfahrten durch die Stadt, die Karusselle drehten unablässig ihre Runden, genauso wie die Walzertänzer in den Ballsälen. Und wer eine Veranstaltung versäumte, musste nicht traurig sein - mit einiger Sicherheit fand schon am Abend darauf erneut ein ähnliches Stelldichein statt. Etzlstorfer zitiert den berühmten britischen Feldmarschall und Ministerpräsidenten Arthur Wellesley, Herzog von Wellington, der „als einer der schillerndsten Gäste des Wiener Kongresses galt und der später, am 18. Juni 1815, mit Blücher und Gneisenau Napoleon bei Waterloo endgültig besiegen sollte“, mit folgenden Worten: „Verschiebe nicht auf morgen, was du auch heute tun kannst, denn wenn es dir heute Spaß macht, kannst du es morgen wiederholen.“

Ausstellungshinweis

„Der Kongress fährt“, Wagenburg, Schloss Schönbrunn, von 18. September bis 9. Juni, täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr (ab November bis 16.00 Uhr)

Der fahrbare Untersatz

Wie heute war aber schon damals nicht nur wichtig, wohin man am Abend fuhr, sondern auch womit. Die hohen Herrschaften konnten schließlich nicht mit Allerweltskutschen an Schaulustigen, Neidern und Konkurrenten vorbeifahren. Deshalb wurden von offizieller Stelle vor Beginn des Kongresses fieberhaft Hunderte Luxuskarossen gebaut. Darunter waren nicht nur Kutschen, sondern auch Pirutschaden, offene Zweisitzer, mit denen man Spazierfahrten in den Parks unternahm, und auch die allseits geliebten Schlitten.

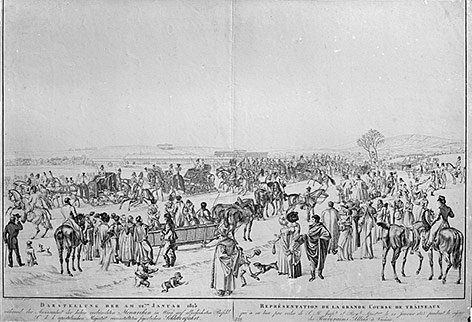

Österreichische Nationalbibliothek

Feierliche Schlittenfahrt in Anwesenheit der verbündeten Monarchen in Wien. Gemälde von Friedrich Philipp Reinhold, wiedergegeben in einer Lithografie.

Einige dieser renovierten Karossen kann man nun in einer Sonderausstellung des Kunsthistorischen Museums in der Wagenburg sehen, ergänzt nicht nur durch prachtvolle Hofuniformen, die eigens für den Kongress designt wurden, sondern auch durch interessante Informationen. Die Kutschen etwa waren Leihwägen, die man mit eigens gedruckten Formularen anfordern konnte. Und die Gefährte waren alle gleich ausgestattet, damit sie leichter administriert werden konnten - und wohl auch, damit niemand sich übervorteilt fühlte.

„Wenn das noch lang so weitergeht ...“

Umgerechnet auf heutige Verhältnisse fielen Kosten von rund 100 Millionen Euro für die öffentliche Hand an - Geld, das für die Durchschnittsbevölkerung nicht zur Verfügung stand. Bald nach Beginn des Kongresses reagierten die Wiener zunehmend verbittert auf den von den Staatsgästen zur Schau gestellten Luxus, denn die Lebenshaltungskosten in der Residenzstadt stiegen dramatisch, schreibt Etzlstorfer. Auch Kaiser Franz habe geseufzt: „Wenn das noch lang so weitergeht, laß i mi pensionieren.“

picturedesk.com/Interfoto/Sammlung Rauch

Ball der Fürsten, französische Karikatur, 1815

Aber die politischen Ambitionen waren groß und klar: Österreich wollte, was es vor Napoleons Siegeszug besessen hatte. Russland wollte Polen, Preußen wollte Sachsen, Frankreich wollte ungeschoren bleiben, Großbritannien wollte sich gegen potenzielle Invasoren schützen - und alle wollten die alte aristokratische Ordnung vor der Französischen Revolution wiederbeleben.

Das Gleichgewicht der Großmächte

Prominentester Verfechter der Restauration war Clemens Fürst Metternich. Der in Koblenz geborene Politiker kämpfte als Staatsminister für Österreich um Land und Einfluss. Die bestimmende politische Idee war das Gleichgewicht der fünf großen Mächte. Das zentrale Instrument dazu war die „Verschiebung der Seelen“, sagt der Historiker Heinz Duchhardt gegenüber der deutschen Nachrichtenagentur dpa. Je mehr Bürger ein Land bekam, desto besser. „Seelen bedeuteten Steuerzahler und Soldaten, auch Prestige“, sagt Duchhardt.

Metternich’sche Bespitzelung

Was Preußen im Osten an Russland verlor, bekam es im Westen und rückte als „Wacht am Rhein“ geostrategisch an den Strom. Polen fiel faktisch größtenteils an Russland. Frankreich selbst blieb die Rolle des politisch Aussätzigen erspart, es durfte und sollte als Großmacht Teil der ersehnten Balance werden.

Die Verhandlungen selbst waren überschattet von einem gegenseitigen Ausspionieren, das heutige Enthüllungen über NSA-Praktiken fast in den Schatten stellt. „Es wurden ganze Heere von Spitzeln eingesetzt - vom Kammerdiener, über Mätressen bis hin zu Wirten“, sagt Duchhardt. Das Misstrauen galt vor allem Fürst Metternich und seiner Geheimpolizei, deren Aufzeichnungen eine nicht unwichtige Quelle für die Historiker sind.

Im Zeichen der „Heiligen Allianz“

Schwung in die Verhandlungen brachte der ehemalige gemeinsame Feind. Als Napoleon im März 1815 von seinem Exil auf Elba nach Paris aufbrach, galt es, die Gespräche schnell voranzutreiben, die Vergnügungen einzustellen und den Korsen in Waterloo schließlich endgültig zu besiegen. Die „Wiener Congreß-Acte“, von acht Königen und Kaisern unterzeichnet, formte das neue Europa schon im Zeichen der „Heiligen Allianz“, die im September von Russland, Österreich und Preußen geschlossen werden sollte. Ein Bündnis, das den „Ewigen Frieden“ nach den Vorstellungen der Großmächte sichern sollte.

Österreichische Nationalbibliothek

Zeitgenössische Karikatur auf den Wiener Kongress aus der Nationalbibliothek

Enttäuscht waren unter anderen diejenigen, die auf einen deutschen Nationalstaat gehofft hatten. Es reichte nur zum Deutschen Bund, einer Vereinigung von 35 Fürstentümern und vier Reichsstädten. Die Wiener Ordnung aber hat trotz ihres bitteren Beigeschmacks von Zensur und der Unterdrückung liberaler Bewegungen eines zustande gebracht: "Sie hat den Frieden mindestens bis zum Krim-Krieg oder gar bis zum Ersten Weltkrieg erhalten", bilanziert Duchhardt.

Veranstaltungshinweise

„Der Wiener Kongress und seine globale Dimension“, 18. bis 22. September, Universität Wien, Hörsaal 33.

Vortrag von Immanuel Wallerstein im Zuge der Wiener Vorlesungen: „The Congress of Vienna. From 1763 to 1833: Europe and the Americas“, 22. September, 10.00 Uhr, Großer Festsaal der Universität Wien.

Beginn des imperialen Zeitalters

Auf den Tag 200 Jahre nach dem Beginn des Wiener Kongresses wird Wien jedenfalls erneut zum Austragungsort eines Gipfeltreffens: Mehr als 200 Wissenschaftler kommen ab Donnerstag für fünf Tage an der Universität Wien zusammen, um die globalen Perspektiven des Endes der Napoleonischen Kriege von Sklavenhandel bis zur Anerkennung neuer Staaten zu beleuchten und so über den europäischen Tellerrand zu blicken.

„Der Wiener Kongress kann auch als Beginn des imperialen Zeitalters gesehen werden“, sagt Christian Cwik, Historiker und Organisator des Kongresses, gegenüber der APA. Denn die teilnehmenden Nationen verständigten sich nicht nur auf die Wiedererrichtung der europäischen Staaten, die Grenzen ihrer Territorien und gemeinsame rechtliche Grundlagen, sondern begannen nach Ende des Kongresses auch mit der Kolonialisierung von Afrika und Asien - insbesondere Indiens.

Schritt zum modernen Kapitalismus

Daher spielte die Diskussion über die Anerkennung von Staaten ebenfalls eine gewisse Rolle - mehrere Nationen wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder das Osmanische Reich seien gar nicht erst eingeladen gewesen, erklärte der Historiker. Die einen aufgrund ihres neuen Status, die anderen zum Zweck, sich als christliche Einheit gegenüber dem muslimischen Osmanischen Reich zu positionieren.

Wirtschaftlich zeichnete sich die zunehmende internationale Verflechtung ebenfalls ab. „Der Kongress ist auch eine Zäsur zwischen Merkantilismus und modernem Kapitalismus“, meinte Cwik. Davon zeugt nicht nur der Aufstieg des Bankenwesens, etwa mit der Gründung der Oesterreichischen Nationalbank, sondern auch der Abschluss der ersten internationalen Wirtschaftsverträge.

Unter anderem wurde auch die heute noch existierende Zentralkommission für die Rheinschifffahrt gegründet, die damit laut Cwik die älteste internationale Organisation der Welt ist. Ihr Generalsekretär wird die Konferenz ebenfalls besuchen. „Es ist ein Paradoxon des Wiener Kongresses: Man stärkte gleichzeitig die Nationalstaaten und knüpfte internationale Verbindungen“, so der Organisator. Der Kongress tanzte zwar - aber er schrieb auch die Weltordnung neu.

Links: