Am bayrisch-österreichischen Stamm

Harmonisch weichgezeichnete Geschichten zum Werden der Salzburger Festspiele gibt es zur Genüge - garniert sind diese meist mit Zitaten, die, aus dem Kontext der Diskurse ihrer Zeit herausgerissen, so viel Grandezza wie Faserschmeichelstimmung verbreiten. Daran mag man nichts Falsches finden - nur historisch akkurat sind diese Bilder selten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ein Friedensprojekt voll europäischen Geistes sollte das rund um Hugo von Hofmannsthal ins Leben gerufene Vorhaben doch schon einst gewesen sein. Sortiert man die Gründungsgedanken und -streitereien zum Werden der Festspiele in den Kontext damaliger Debatten ein, wie das nun der Salzburger Germanist Norbert Christian Wolf unternommen hat, sieht das Bild differenzierter aus.

„Deutsche Festspiele zu Salzburg“, fordert Hugo von Hofmannsthal als ‚spiritus rector‘ dieses österreichischen Bayreuths, das man sich in der damaligen Zeit vor allem als ein besseres Bayreuth herbeiventilierte. Man schreibt zu diesem Zeitpunkt das Frühjahr 1919. Aus dem einstigen Vielvölkerstaat ist gerade ein relativ kopfloses Gebilde geworden, trotz des oft apostrophierten Wasserkopfes Wien im nun ausschließlich deutschsprachigen Österreich.

„Das Todesröcheln der Monarchie“

Das „Todesröcheln der Monarchie“ sei in Salzburg noch zu spüren, hatte der britische Historiker Eric Hobsbawm noch 1996 bei einer im Rahmen der Festspiele gehaltenen Rede gemeint - und indirekt bestätigt, dass zwar nicht in der Konzeption, wohl aber in der Auseinandersetzung um die Salzburger Festspiele ein ordentliches Stück europäischer Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts - eben auch mit vielen Schattenseiten - steckt.

picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl

Hugo von Hofmannsthal und die Suche nach der „tiefsten Empfindung“ im süddeutschen Kulturraum

Schon zur Zeit, da die Monarchie, um im Hobsbawm’schen Bild zu bleiben, „röchelte“, wurde eifrigst am Projekt von Festspielen in Salzburg gefeilt. Wie Wolf mit seiner akribischen Feldanalyse zu kulturpolitischen Diskursen zeigt, changierten die Argumentationsmuster mit dem Geist der Zeit und der angesprochenen Obrigkeit. Alle Zitate zu den Festspielen müsste man stets im Kontext der damals laufenden Debatten sehen, lautet dementsprechend das Credo Wolfs - vom herausgerissenen Zitat zur Gewinnung einer Pathosformel oder auch Schmähung des Festspielgedankens hält er wenig.

Hofmannsthal und die Deutschtümelei

Wolf versucht vor allem auch Gründe zu finden für die Deutschtümelei bei Hofmannsthal, die teilweise in enger Nähe zum völkischen Literaturgedanken des späteren NSDAP-Mitglieds und damaligen Großgermanisten Joseph Nadler stand. Und ihn interessiert gerade das Werden der Salzburger Festspiele zu einer Zeit, da Österreich eine übernationale Perspektive durch den Untergang der Monarchie abhanden gekommen war.

Anders als der Historiker Oliver Rathkolb sieht der Literaturwissenschaftler Wolf eben keine primäre „deutsch-nationale Grundidee“ in der Konzeption der Festspiele, die Hofmannsthal während der Kaiserzeit nur, so argumentiert Rathkolb, geschickt kaschiert habe.

Rekonstruiert wird in dem nun rechtzeitig zum Festspielstart 2014 bei Jung & Jung erschienenen Buch „Eine Triumphpforte österreichischer Kunst. Hugo von Hofmannsthal und die Gründung der Salzburger Festspiele“ ein kulturpolitischer Diskurs, in dem vor allem der um die Sache streitende Künstler eine sehr mächtige wie ambivalente Gestalt im öffentlichen Feld ist. Auch hinsichtlich der nötigen Publizität ist die Rolle des Künstlers Hofmannsthals zweischneidig, darf man aus Wolfs Darstellungen schließen: Einerseits braucht der Künstler die Öffentlichkeit, auf der anderen Seite misstraut er gerade der Publizität im neuen demokratischen Rahmen.

picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl

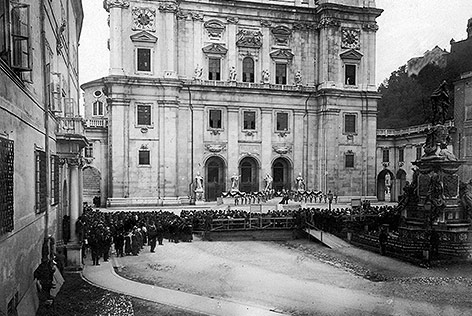

Bewusste Nähe zur Kirche: Für die Inszenierung des „Jedermann“ musste die Zustimmung des Erzbischofs eingeholt werden

Eine Geschichte zur österreichischen Identität

Indirekt schreibt Wolf mit seinem Buch eine lange fällige Geschichte über den Identitätsdiskurs Österreichs in den ersten Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Nicht von ungefähr hieß die am 12. November 1918 proklamierte „demokratische Republik“ „Deutschösterreich“. Und es war eine, die nicht nur mit dem republikanischen Gedanken so ihre liebe Not hatte, sondern auch mit dem Begriff, was denn dieses Österreich identitätsmäßig genau sein sollte. Kulturelle Diskurse lesen sich in diesem Zusammenhang wie ein Seismograph oder Richtungszeig dieser schweren Standortbestimmung. Und Hofmannsthal ist Künstler und Priester, der einige Wegmarken einschlagen will. Freilich Wegmarken, die von der Moderne weg weisen.

„Der Festspielgedanke ist der eigentliche Kunstgedanke des bayrisch-österreichischen Stammes“, schreibt Hofmannsthal 1919 pogrammatisch in der Argumentation für ein „Festspielhaus auf der Grenzscheide zwischen Bayern und Österreich“. Der Ort sei „symbolischer Ausdruck tiefster Tendenzen, die ein halbes Jahrtausend alt“ seien, „zugleich Kundgebungen lebendigen, unverkümmerten Kulturzusammenhanges bis Basel hin, bis Ödenburg und Eisenstadt hinüber, bis Meran hinunter. Südlich-deutsches Gesamtleben tritt hier hervor.“

picturedesk.com/akg-images

Der „Jedermann“ vor dem Dom als Einstieg in das noch kommende große österreichische Welttheater

Angst vor Moderne und Urbanität

Von Beginn an, so erinnert Wolf, werde mit Salzburg keine europäische Dimension erschlossen, „sondern eine dezidiert deutsche und zudem stammesgeschichtliche Einbindung des Festspielgedankens manifest“. Die Behauptung der „besonderen Tiefe“ der süddeutschen Kultur richte sich als Behauptung, so Wolf, „gegen die vermeintlich traditionslose(re) Kunst des norddeutschen Protestantismus sowie vor allem der urbanen Moderne“. Die Betonung des besonderen „Kulturzusammenhanges“ liest Wolf wieder wie eine Replik auf den „später so genannten ‚Verlust der Mitte‘ und die Zersplitterung bzw. Fragmentierung moderner Kunst“.

Hofmannsthals Lob für den „‚bayrisch-österreichischen Stamm‘ als ‚Träger des theatralischen Vermögens unter allen deutschen Stämmen‘“ - solche Sätze sieht Wolf als ideologische Kopplung zu Joseph Nadlers Blut-und-Boden-Ideologie, wobei, so Wolf jüngst in den „Salzburger Nachrichten“, Hofmannsthal vor allem an der Frage des Bodens interessiert gewesen sei.

Mission Mitteleuropa

Nicht fehlen sollte in Hofmannsthals Argumentationskaskaden für den Festspielort Salzburg auch der in der Kriegspublizistik entwickelte Mitteleuropadiskurs, der hier, so Wolf, „missionarische Züge“ bekommen habe. „Die Angehörigen anderer Nationen“ sollen „zu uns kommen“, so Hofmannsthal, „um das zu suchen, was sie anderswo nicht leicht finden.“ Von den „tiefsten in Jahrhunderten ausgeformten Gewöhnungen des mittleren Europas“ raunt Hofmannsthal da. Diese Gewöhnungen scheinen durch den hektischen Betrieb der großen Stadt und die neuen demokratischen Verhältnisse, etwa in Wien, gestört.

Wien steht gegen Salzburg unter Generalverdacht. Denn: „In einer sehr großen Stadt wie Wien (...) ist so viel Neues und Fremdes zumal durch die Zeitungen ins Denken und Reden gedrungen, dass sich mit dem, was im Volk an altem naiven, theatralischen Sinn noch da ist, ganz entscheidend kein Publikum mehr durchsetzen lässt.“ Hofmannsthals Plädoyer gilt der mittleren Stadt, wie es im gern zitierten Essay „Das Salzburger Große Welttheater“ (1925) heißt, und nicht Wien samt seinen „unvolksmäßigen Kunstanstalten“.

Kolarik/LEO

„Für uns heute ist der Begriff Österreich selbstverständlich. 1918 und 1919 war dieses Land Teil eines Österreichs, das es nicht mehr gab. Hofmannsthal suchte nach neuen Anknüpfungspunkten“, so Autor Wolf jüngst in den „SN“.

Keine Abrechnung mit Hofmannsthal

Wolf ist es nicht um eine Abrechnung mit Hofmannsthal bestellt. Im Gegenteil: Er versucht, den Gründen für die antimodernistische Wende in den Schriften des Verfassers des - deutlich früheren - „Chandos-Briefs“, immerhin einen der Schlüsseltexte zum Schreiben der Moderne, auf die Spur zu kommen. Wolf arbeitet die Positionskämpfe im Werden der Salzburger Festspiele heraus - ein Kampf, der sich nicht zuletzt ja auch innerhalb Österreichs und der ewig über dem Land liegenden Spannung zwischen Ruralem und Urbanem abspielt.

Die „jahrhundertealte Habsburger-Dynastie“ sei nach Ende des Ersten Weltkrieges nicht mehr „als Grundlage und Garant einer eigenen österreichischen Identität zur Verfügung“ gestanden. „Neue Konsekrationsinstanzen mussten für das herz- und kopflos gewordene Gemeinwesen gesucht bzw. ‚erfunden‘ werden“, so Wolf mit Verweis auf Benedict Andersons „Imagined Communities“: „Die Gründung der Salzburger Festspiele diente nicht zuletzt der schwierigen Aufgabe, dem als ‚vorgestellte politische Gemeinschaft‘ imaginierten neuen österreichischen Staat (...) mittels einer seiner seinen Bürgern gemeinsamen Kultur zu gesellschaftlichem Dasein zu verhelfen.“

Flexible Argumentationsstränge

Hofmannsthals changierenden Festspielkonzepten, so darf man Wolfs Sortierung der frühen Salzburg-Diskurse interpretieren, ist ein gewisser Opportunismus nicht fremd: „Seine unmittelbar in der Zeit vor dem Ende des Ersten Weltkriegs verfassten frühesten Äußerungen zum Festspielprojekt waren der ausgleichenden Nationalitätenpolitik der letzten Regierungsmonate von Kaiser Karl verpflichtet. Dem entgegen propagierten Hofmannsthals deutschtümelnde Gründungstexte der ersten Nachkriegsjahre eine latent völkische Basis der Salzburger Festspiele.“

Bei der internationalen Argumentation für die Festspiele, etwa im fremdsprachigen Ausland, so erinnert Wolf, habe Hofmannsthal wieder eine „stärker ästhetisch, an der künstlerischen Moderne ausgerichtete Legitimation“ gesucht.

Der Künstler als Durchsetzungsinstanz

In der Durchsetzung seiner Konzepte bemüht Hofmannsthal, wie Wolf eindrücklich zeigt, eine im kulturellen Feld wirksame Position: Hier argumentiere kein „Ideologe“ oder „Kulturpolitiker“, hier spreche und agiere immer ein „Künstler“, der „taktisch jene - zum Teil problematischen - politisch-ideologischen Argumente“ einsetze, „die seiner eigenen Überzeugung am ehesten entsprachen.“ Alle Argumentationen hätten letztlich dazu gedient, eine „staatlich geförderte Einrichtung eines dauerhaften Forums für qualitativ hochstehende Kunst“ durchzusetzen.

Buchhinweis:

Jung und Jung

Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreichischer Kunst. Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele. Jung & Jung, 320 Seiten, 26 Euro.

Salzburg und die Utopie von Gesellschaft

Ein grundlegend kosmopolitisch angehauchtes Konzept der Völkerverständigung - oder eine „zukunftsweisende Ordnungsutopie für Europa“ - kann man mit Wolf beim Sichten der Festspieldiskurse der Gründungsjahre wahrlich nicht erkennen. Auch keines, das von einem gehobenen Demokratieverständnis spricht, selbst wenn Hofmannsthals Rückgriff auf den Herder’schen Begriff vom Volk zumindest den Unterschied zwischen den gebildeten Schichten und den breiten Massen pathetisch einebnen möchte: „Wer den Begriff des Volkes in der Seele hat, weist diese Trennung zurück.“

Pathosformeln rund um die Salzburger Festspiele, wie sie in Eröffnungsreden gern gebraucht werden, bekommen einen eigenen Beigeschmack, hat man dieses Buch gelesen. „Ziemlich zeitgleich“, hieß es beispielsweise in der Eröffnungsfeier 2010, sei der „Beschluss der neuen demokratischen österreichischen Bundesverfassung mit der ersten ,Jedermann‘-Aufführung erfolgt“, und: „War Hans Kelsen, dem maßgeblichen Gestalter unserer Verfassung, mit diesem Gesetzeswerk ein bis heute in seinen elementaren Teilen gültiger Wurf gelungen, so wurde mit den vom Dreigestirn Hofmannsthal, Strauss, Reinhardt initiierten Festspielen das bis heute wichtigste Musik- und Theaterfestival nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus geschaffen.“ Gut, dass für den überzeitlichen kulturellen Wurf in der Verfassung die Freiheit der Kunst vorgesehen ist. Das lässt selbst der historischen Interpretation durch die Politik mitunter einigen Spielraum.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: