Zu vulgär für die Öffentlichkeit

Flüche werden auf Russlands Bühnen auch nach dem 1. Juli noch Platz haben. Doch so richtig deftig wird es nicht mehr zugehen. Soll das nun in Kraft tretende Gesetz doch die russische Vulgärsprache, den Mat, aus der Öffentlichkeit verbannen und damit wieder für Zustände wie zu Zeiten der Sowjetunion sorgen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Bereits seit einem Jahr ist der Gebrauch von Mat-Begriffen in den Medien verboten. Jetzt folgen Theater- und Konzertbühnen. Bis zu 50.000 Rubel (fast 1.100 Euro) müssen Veranstalter bei Verstößen zahlen; und Künstlern, die wiederholt gegen das Verbot verstoßen, drohen Auftrittsverbote. Büchern und Tonträgern soll die Aufschrift „Enthält Kraftausdrücke“ verpasst und Filmen mit vulgärsprachlichen Textzeilen der Verleih verweigert werden.

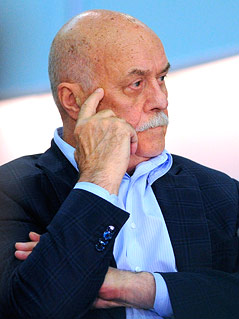

AP/RIA-Novosti/Mikhail Klimentyev

Stanislaw Goworuchin sieht das Obszöne auf dem Vormarsch

Damit kommt ein Prozess zu seinem vorläufigen Abschluss, den der Regisseur und Duma-Abgeordnete Stanislaw Goworuchin vor fast zwei Jahren anstieß. Laut Goworuchin und seinen Mitstreitern sind gesetzliche Maßnahmen nötig, um die russische Kultur und Gesellschaft vor dem Mat zu beschützen - die russische Vulgärsprache, deren Kern nur vier allesamt unterhalb der Gürtellinie angesiedelte Wörter bilden: Männliches (hui) und weibliches (pisda) Geschlechtsorgan, Prostituierte (bljad) und Geschlechtsverkehr (jebot). Letzteres ist auch Teil des Mutterfluchs, jener Beleidigung die den Adressaten und seine Mutter gleichermaßen vor den Kopf stößt. Ihr verdankt die russische Vulgärsprache auch ihren Namen.

Aus dem Tabu heraus gewachsen

Natürlich hat Russland auf Schimpförter kein Monopol, und gerade in den anderen slawischen Sprachen finden sich ähnliche oder sogar idente Vulgärausdrücke wie im Russischen. Was den Mat allerdings so besonders macht, ist seine Entwicklung völlig abseits der offiziellen Sprache. In kaum einem anderen Land geht die Schere zwischen Umgangs- und Hochsprache weiter auseinander als in Russland.

Bereits Katharina die Große ließ per Gesetz obszöne Ausdrücke verbieten. Und in der Sowjetunion - mit ihrem ausgeprägten Zensurapparat - war der Mat in der Literatur schlichtweg nicht vorhanden. Umso stärker florierte er aber in den gesellschaftlichen Randschichten - bei den einfachen Arbeitern, im Gulag oder im Rotlichtmilieu. An jenen Orten, von der Hochsprache abgegrenzt, erlangte der Mat eine beeindruckende Formenvielfalt.

Als literarisches Stilmittel entdeckt

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde nicht nur das politische Gefüge Russlands auf den Kopf gestellt - ebenso stand die Gesellschaft vor der Aufgabe sich neu zu (er)finden. Die neu gewonnene Freiheit bemächtigte sich wenig überraschend auch der Literatur. Eine junge Generation an Autoren begann schnell, die Sprache der Straße als authentisches Stilmittel zu entdecken - Tabubrüche inklusive.

Einer der ersten dieser Autoren war Wiktor Jerofejew. In einem Artikel für den „New Yorker“ beschrieb der Autor vor elf Jahren, wie sich 1990 die Mitarbeiter einer Druckerei weigerten, seinen Roman „Russische Schönheit“ zu setzen. Es schien ihnen ungeheuerlich, Mat-Ausdrücke in die hehre Welt der Literatur zu bringen.

Rückzugskampf im Namen der Sprache

Jene Setzer waren nicht die Einzigen, die den Mat dort lassen wollten, wo er ihrer Meinung nach hingehörte - in der Gosse. Doch seit fast 25 Jahren kämpfen die Gegner des Mat ein reines Rückzugsgefecht gegen die Verrohung der Sprache. Unaufhörlich bahnte sich die Vulgärsprache ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft - oder besser gesagt in die Mitte der Öffentlichkeit.

Denn seiner Tabuisierung zum Trotz war der Mat auch in der Sowjetzeit so gut wie jedem Russen bekannt. Neu war nach der Perestroika allerdings die Möglichkeit, sich ohne Sorge vor Repressalien in der Öffentlichkeit der tabuisierten Sprache zu bedienen - eine Option, die bald auch der politische Aktivismus in Anspruch nahm.

Mit dem Mat gegen die Mächtigen

Seit einem guten Jahrzehnt nutzen politische Aktivisten die russische Vulgärsprache, um gegen das politische System zu protestieren. Ganz vorne dabei ist etwa das Künstlerkollektiv Woina, dem ursprünglich auch die Gründungsmitglieder der zum Staatsfeind Nummer eins hochstilisierten Punkband Pussy Riot angehörten. Einer der Woina-Mitbegründer, Alexei Plutser-Sarno, zeichnet sogar als Autor für eines der ersten Wörterbücher zum russischen Mat verantwortlich.

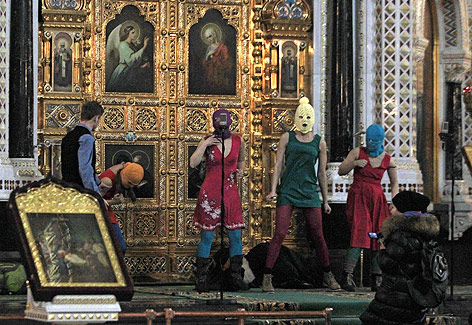

AP/ Sergey Ponomarev

Auch Pussy Riot bedienten sich für ihren Protest des Mat

„Die Verwendung so einer Lexik gegen die offiziellen Stellen ist eine Waffe. Ein Wort wird wie ein fliegender Stein gegen die diktatorische und tyrannische Macht eingesetzt“, sagt Fedor Poljakov, Leiter des Instituts für Slawistik an der Uni Wien, gegenüber ORF.at.

Es fällt also nicht schwer, in dem neuen Gesetz eine Breitseite gegen Gegner der Putin-Regierung zu erkennen. Wird damit Gruppen wie Woina und Pussy Riot doch endgültig der mediale Riegel vorgeschoben und ihnen der Mat als politische Waffe genommen. Sollten sie sich dennoch über das Gesetz hinwegsetzen und die tabuisierte Sprache in der Öffentlichkeit gebrauchen, dürfte sie keine Zeitung und kein TV-Sender zitieren.

Kultureller Konflikt

Dennoch greift es zu kurz, das neue Gesetz nur aus dem Konflikt zwischen Putin und seinen Gegnern heraus zu erklären. Es ist ebenso Ausdruck eines gesellschaftlichen Kampfes, der abseits der weitläufig bekannten politischen Kampflinien verläuft.

„Ich glaube, das Gesetz ist nicht nur eine angebrachte, sondern eine längst überfällig Maßnahme“, sagte etwa Maria Arbatova im Mai gegenüber Stimme Russland, dem staatlichen russischen Rundfunk-Auslandsdienst. Die Autorin ist eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen Russlands und kaum in der politischen Nähe Putins zu verorten.

Verwischung der Grenzen

Was Arbatova kritisiert, würde auch ein guter Teil der russischen Bildungsschicht unterschreiben: „Ich (...) kann zu Hause noch so schimpfen, aber das ist die Subkultursprache meiner Familie. Dabei gibt es da noch die offizielle Sprache, die man mit unbekannten Menschen spricht.“ Genau diese Grenzen begannen in Russland in den letzten Jahren mehr und mehr zu verwischen.

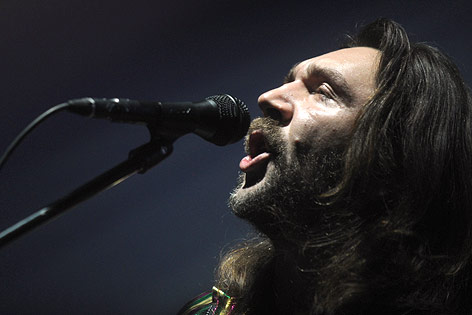

Die Punkgruppe Leningrad etwa bedient sich in ihren Liedtexten nur zu gerne des Mat-Sprachschatzes und schafft es damit regelmäßig in die russischen Charts. Was Leningrad-Sänger Sergei Schnurow auf der Bühne singt, das sprechen aber auch immer mehr junge Menschen auf den Straßen Russlands.

Corbis/ITAR-TASS Photo/Astapkovich Vladimir

Sergei Schnurow: Überzeugter Flucher und vielen Russen der Gottseibeiuns

Es sind nicht mehr länger nur die Fernfahrer, Hochofenarbeiter oder Zuhälter, die den Mat auf den Lippen führen. Vielmehr kann er schon fast als Sprache einer ganzen Generation bezeichnet werden. Ganz besonders bitter dürfte den konservativen Kreisen in Russland aufstoßen, dass auch immer mehr Mädchen und junge Frauen den Mat in ihre Alltagssprache integrieren - in einem Land, in dem auch 70 Jahre Kommunismus wenig an den klassischen Rollenbildern verändert haben, ein besonderer Affront. „Wenn eine Frau Mat verwendet, öffnen sich die Wunden Christi“, lautet eine russische Redewendung.

Wieder zurück an den Rand

Das neue Gesetz soll nun helfen, die alten Grenzen wiederherzustellen. Schließlich erhoffen sich Initiator Goworuchin und seine Mitstreiter, dass, wenn der Mat erst aus den Medien und von den Bühnen verschwunden ist, er auch seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit antritt. Den Protest zahlreicher Künstler, Intellektueller und Regierungskritiker nehmen sie dafür in Kauf - wie auch den Vorwurf eines autoritären Regierungsstils.

Dabei könnte das jetzige Gesetz für die Gegner des Mat durchaus nach hinten losgehen. Gerade weil der Mat in der Sowjetzeit tabuisiert worden sei, habe er die Menschen fasziniert, sagt der Slawist und gebürtige Russe Poljakov. Wenn das stimmt, wer weiß, ob das jetzige Verbot dem Mat tatsächlich ein Ende bereitet oder nicht doch für einen neuen Vitalitätsschub sorgt.

Martin Steinmüller, ORF.at

Links: