Von Franka Potente bis Arthur Schnitzler

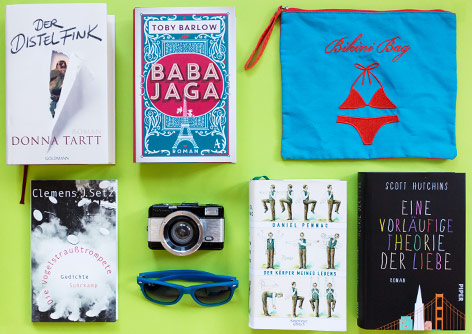

Bei den Romanen und der Lyrik ist heuer alles vertreten: von der klassischen, opulent erzählten Strandlektüre über Gedichte, die wie Lyrics von großen Popsongs im Gedächtnis haften bleiben, bis hin zu Historischem und zu behutsamen Reflexionen der Implikationen des Menschseins.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Irrwitziger Plot, feinste Strandlektüre

Zehn Jahre lang mussten Fans auf das neue Buch von Donna Tartt warten - und es hat sich gelohnt. In den USA wurde das Buch umgehend zum Bestseller - und Rezensenten quer um den Globus haben das über 1.000 Seiten starke Werk verschlungen und geliebt. Mit unglaublicher Lust am Fabulieren erzählt sie die Geschichte eines Burschen, dessen Mutter bei einem Attentat in einem Museum ums Leben kommt und dem ein Bild, ein Kunstwerk als Trost dient. Es wird gestohlen - und ein irrwitziger Plot rund um Betrug und Verrat beginnt sich zu entspinnen, der in einen fulminanten Showdown mündet. Dieses Buch ist definitiv Strandlektüre.

Donna Tartt: Der Distelfink. Goldmann, 1.023 Seiten, 25,70 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Agentenklamauk mit historischem Kolorit

Und noch ein Buch, wie geschaffen für den Strand: Werbeagenturmitarbeiter und „Huffington Post“-Journalist Toby Barlow legt mit „Baba Jaga“ einen herrlichen Schinken vor über einen CIA-Agenten, der sich im Paris der 50er Jahre in eine jahrhundertealte Hexe verliebt, mit der es dann einiges an Abenteuern zu bestehen gilt. Ein fantastischer Agentenklamauk mit historischem Kolorit - und man braucht sich nicht genieren, mit dem Buch erwischt zu werden: Auf dem Buchrücken wird die „Los Angeles Times“ zitiert, drinnen die „Washington Post“. Und die finden Barlow auch super.

Toby Barlow: Baba Jaga. Hoffmann und Campe, 543 Seiten, 20,60 Euro.

Über das Menschsein und das Maschinesein

Immer mehr Künstler widmen sich dem Thema der künstlichen Intelligenz - auch wenn der Tag, an dem Computer den menschlichen Geist imitieren können, noch fern scheint. Einen schönen, lukullischen Roman hat Scott Hutchins daraus gemacht. Vor der Kulisse San Franciscos füttert ein Wissenschaftler einen Computer mit Tagebucheinträgen des Vaters, um dem Rechner das Fühlen beizubringen - und um dem Suizid des Vaters auf die Spur zu kommen. Und nebenbei lernt der Computer das Lieben - und der Wissenschaftler sucht nach einer gescheiterten Beziehung den Weg zurück zur Zweisamkeit. Ein kluger, witziger Roman mit Hipster-Flair über das Menschsein und das Maschinesein.

Scott Hutchins: Eine vorläufige Theorie der Liebe. Piper, 409 Seiten, 22,70 Euro.

Gnadenlose Offenheit

Das „nicht zu bändigende Bedürfnis“, Teil der Gesellschaft zu sein, „macht aus uns mechanisch alles abnickende Spielzeugvögel“ - das Lob etwa für ein „tadelloses Exkrement“ gebührt dann aber doch ausschließlich einem selbst, genau genommen dem von erfreulichen und weniger erfreulichen Geheimnissen nur so strotzenden eigenen Körper. Erkenntnisse wie diese zeichnen den Lebensweg eines Mannes, der als Zwölfjähriger den Entschluss fasste, über seinen Körper penibel und mit gnadenloser Offenheit Buch zu führen. „Ich will nie mehr Angst haben“, so das erklärte Ziel der bis zum Tod im Alter von 86 Jahren durchgezogenen Übung, aus der Daniel Pennac den in Frankreich als „bisher nie gelesenes“ Ereignis gefeierten Roman „Der Körper meines Lebens“ formte.

Daniel Pennac: Der Körper meines Lebens. Kiepenheuer & Witsch, 448 Seite, 23,70 Euro.

Porno und Poesie

Um über diesen Gedichtband etwas Adäquates sagen zu können, müsste man so schreiben können wie der Dichter. Bei Clemens J. Setz wird sogar die Inhaltsangabe eines billigen Pornofilms zu Poesie. „Die Vogelstraußtrompete“ posaunt keine Weisheiten hinaus und keine esoterisch-abstrakten Landschaftsbeschreibungen. Ein Hochsensibler wandelt durch die Welt, wie wir sie heute kennen, und wundert sich guter Laune über Seltsamkeiten und vermeintliche Normalitäten. Bitte aus allen diesen Gedichten deutsche Pop- oder Rocksongs machen. Das Album könnte man dann „Verliebte Skateboardfahrer“ nennen.

Clemens J. Setz: Die Vogelstraußtrompete. Suhrkamp, 84 Seiten, 16,50 Euro.

Schnitzlers „neues“ Buch decodieren

Arthur Schnitzlers 135-seitige Novelle „Später Ruhm“ war bisher im Nachlass verstaubt und wurde nun erstmals veröffentlicht. Die Geschichte über einen Beamten vor der Pensionierung, der plötzlich von Nachwuchsliteraten für einen Gedichtband gefeiert wird, den er in seiner Jugend geschrieben hat, ist vielleicht nicht Schnitzlers Meisterwerk - aber sie liest sich flott, ist zeitlos böse und zeugt vom Humor des Autors. Noch spannender wird das Buch, wenn man als Erstes das Nachwort liest. Dann kann man die Erzählung samt Anspielungen auf Schnitzlers prominente Zeitgenossen decodieren.

Arthur Schnitzler: Später Ruhm. Zsolnay, 157 Seiten, 18,40 Euro. Hörbuch gelesen von Udo Samel. Drei CDs, Hamburger Hörbuch Verlag, 19,99 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Düster, poetisch, knackig

„‚Zu Grunde gehen‘ kann man aus jeder Lebenssituation heraus.“ Man kann Alfred Goubran nicht der Schönfärberei bezichtigen. Seine düsteren Erkenntnisse kommen aber so knackig daher, dass sie eine positiv-aufgekratzte Stimmung hinterlassen. In „Durch die Zeit in meinem Zimmer“ entführt er den Leser in eine Art „Hotel California“, ein schwarzes Schloss, aus dem es kein entkommen gibt. Irgendwo zwischen Wachkoma und Fiebertraum oszilliert dieser poetische Roman. Es ist eine hermetische Welt, die hier beschrieben wird, als hätte Kafka sein „Schloss“ in einem Wechselspiel zwischen Uppers und Downers geschrieben.

Alfred Goubran: Durch die Zeit in meinem Zimmer. Braumüller, 197 Seiten, 19,90 Euro.

Lignano-Fahrt mit Kettenraucher

So kokett, wie Wolfgang Pollanz seinem Sammelband bereits publizierter Erzählungen, „Die Undankbarkeit der Kinder“, den Disclaimer voranstellt, dass alle Ähnlichkeit des Ich-Erzählers mit lebenden Personen „an den Haaren herbeigezogen sind“, muss das Gegenteil stimmen. Darf man sich Pollanz demnach als Lokalbetreiber in Berlin, als Opfer der familienfestlichen Bosheit seiner Mutter, als Kind neben dem kettenrauchenden Vater bei der Autofahrt nach Lignano vorstellen? So oder so, das Buch steckt voll witziger Gewitztheiten und guter ’G’schichtln’. Und es gibt wieder die bereits „Pollanz-typischen“ Hinweise auf Songs, etwa von Nick Cave.

Wolfgang Pollanz: Die Undankbarkeit der Kinder. Keiper, 129 Seiten, 16,50 Euro.

Momentaufnahmen aus der Hölle

Eine Sammlung tiefgründiger Geistesblitze, ironischer Kommentare, poetischer Notizen und bitterböser Kalauer legt Richard Schuberth mit seinem „Neuen Wörterbuch des Teufels“ vor. Zwischen den letzten Dingen des Lebens und Momentaufnahmen aus dem Alltag kreisen die Inhalte der nach Stichworten von A wie „Abgehobenheit“ bis Z wie „Zyste“ geordneten 718 Aphorismen, soziale und politische Missstände sind ebenso Thema wie menschliche Sitten und Charaktereigenschaften. Angefügt sind drei Aufsätze, die als Anfang einer neuen literarischen Urteilsfindung zur Kunst des Aphorismus gelten können. Wer Ambrose Bierce schätzt, ist mit diesem Bändchen bestens bedient.

Richard Schuberth: Das neue Wörterbuch des Teufels. Klever, 234 Seiten, 19,90 Euro.

Afghanistan - und nichts blieb, wie es war

Mit „Die Einsamkeit der Primzahlen“ hat er einen Bestseller gelandet, jetzt überzeugt Paolo Giordano mit „Der menschliche Körper“. Selbiger kommt zum Einsatz in dem Roman, in dem eine Handvoll Soldaten bei einem Einsatz in Afghanistan begleitet wird, der aus dem Ruder läuft. Der Einbruch eines traumatischen Erlebnisses stellt für die Burschen alles infrage: das bisherige Leben, das Wertesystem, der Glaube an die Menschheit. Stattdessen bleibt eine bohrende Sinnfrage. Große Literatur, von der sich die Rezensenten des deutschen Feuilletons begeistert zeigen.

Paolo Giordano: Der menschliche Körper. Rowohlt, 414 Seiten, 20,60 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Franka Potente und das Wurschteln eines Bankers

Für eine veritable Überraschung sorgte diese Saison der deutsche „Lola rennt“-Star Franka Potente: Nicht nur, dass sie einen großartigen Roman geschrieben hat, sie hat ihn auch noch authentisch in den USA angesiedelt, wo sie seit einiger Zeit lebt. In „Allmählich wird es Tag“ verfolgt sie den Niedergang eines zunächst erfolgreichen Bankers, der Job und Familie verliert, um dann irgendwie weiterzuwurschteln, freizügig zwar und mit Hang zur Party - aber eine Dauerlösung ist das nicht. Kluge Beobachtungen in der Sprache einer Schriftstellerin - und nicht in der Sprache einer Schauspielerin, die sich als Schriftstellerin versucht.

Franka Potente: Allmählich wird es Tag. Piper, 299 Seiten, 20,60 Euro.

Das historische Gewicht des Alltags

Colum McCann wurde hierzulande mit „Zoli“ bekannt, seinem von der Biografie der slowakischen Roma-Dichterin und -Sängerin Bronislawa Wajs inspirierten Roman. Nun liegt „Transatlantik“ in den Buchgeschäften, in dem die wechselvolle Geschichte US-irischer Beziehungen über zwei Jahrhunderte hinweg im Lichte mehrerer Einzelschicksale betrachtet wird. Lebenswege kreuzen einander, Armut, Hungersnot, Liebe und Betrug - die Läufe der menschlichen Existenz bekommen auch in Alltagsbeobachtungen ihr Gewicht bei McCann. Er weiß, worüber er schreibt: McCann ist Ire und wanderte selbst in die USA aus.

Colum McCann: Transatlantik. Rowohlt, 381 Seiten, 23,60 Euro.

Schlump im Ersten Weltkrieg

1928 veröffentlichte der Lehrer Hans Herbert Grimm unter einem Pseudonym das Buch „Schlump“, seinen Roman über einen Soldaten im Ersten Weltkrieg, „von ihm selbst erzählt“, wie es im Untertitel hieß. Die Nazis ließen das Buch verbieten, zu ironisch und respektlos wurde hier mit dem Militärwesen umgegangen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab sich Grimm als Autor zu erkennen. Nun wurde das Buch zur Begeisterung der Feuilletons neu aufgelegt. Das Zeitgeschehen wird über den Krieg hinaus reflektiert; witzig, spannend, historisch.

Hans Herbert Grimm: Schlump. Kiepenheuer & Witsch, 348 Seiten, 20,60 Euro.

Ransmayrs sprachliche Erkundungen

Christoph Ransmayr führt seine lose Serie sprachlicher Erkundungen mit „Elf Ansprachen“ fort. Anlässlich seiner zahlreichen Preisverleihungen erzählte Ransmayr Geschichten, die anrühren. Er hat die Form der Ansprache zur Kunst erhoben, wohl schon mit dem Hintergedanken, die Reden einmal als Texte zu veröffentlichen. Eigentlich sind das Kurzgeschichten, manche auch Tagebucheinträge, mit viel Wärme geschrieben, oft moralisch und dabei kaum moralisierend.

Christoph Ransmayr: Gerede. Elf Ansprachen. S. Fischer, 101 Seiten, 12,40 Euro.

Simon Hadler, Peter Prantner, Armin Sattler, alle ORF.at

Links: