Perspektivenwechsel im Bücherurlaub

Die Sachbücher der Saison leiten an zum Sich-Gedanken-Machen über die Themen der Zeit. Das kann unterhaltsam sein, ist meist lehrreich und manchmal auch traurig. Packende Ausflüge bieten die Lektüren allemal.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Den menschlichen Geist verstehen lernen

Der menschliche Geist und das Universum sind die beiden größten Rätsel der Menschheit, schreibt Michio Kaku in seinem neuen Buch „Die Physik des Bewusstseins. Über die Zukunft des Geistes“. Kaku, einer der Väter der String-Theorie und Science-Promi in den USA, hat bereits in seinem atemberaubenden Buch „Die Zukunft der Physik“ erklärt, warum die Entwicklung von künstlicher Intelligenz davon abhängt, dass man dem Denken des Menschen auf die Spur kommt. Diesen Punkt vertieft er nun in seinem neuen, nicht weniger packenden, seriösen, und doch leicht lesbaren neuen Buch. In nicht allzu ferner Zukunft wird es laut Kaku möglich sein, den menschlichen Geist „herunterzuladen“ und Erinnerungen auszutauschen. Das birgt Gefahren - und Potenziale.

Michio Kaku: Die Physik des Bewusstseins. Über die Zukunft des Geistes. Rowohlt, 542 Seiten, 25,70 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Denken - so traurig, so schön

Ganz anders geht die Thematik George Steiner an. Denken ist so wie Atmen - es ist nicht möglich, es nicht zu tun. Zugleich ist es das Denken, das uns als Menschen auszeichnet: So weit - zwischen Zwang und Geschenk - spannt der mittlerweile 85-jährige Literaturwissenschaftler seine Ergründung der Schleiermacher’schen Erkenntnis von der „unzerstörlichen Melancholie allen Lebens“. Deren Grund ist für Steiner die vielfache Enttäuschung, die das Denken bereitet, weil es nie den von ihm geweckten Hoffnungen gerecht wird: Zu wild, unberechenbar und banal sei die denkerische Realität, so Steiner. Denken macht traurig - auch im Urlaub. Aber es ist besonders gewinnbringend mit Steiners klassischem Vademecum.

George Steiner: Warum Denken traurig macht. Suhrkamp, 124 Seiten, 8,30 Euro.

Die Passion von Pussy Riot

Masha Gessen ist eine der profiliertesten Journalistinnen - der Welt. Die Russin lieferte mit ihrer fundierten, kritischen - aber niemals polemischen Biografie Wladimir Putins Gesprächsstoff. Nun erzählt sie die lange Geschichte der Frauen von Pussy Riot: Wie sie aufwuchsen, was sie antreibt, wie sie leben, über die Aktionen und die Lagerhaft. Selbst während der Haftzeit konnte sie Gespräche mit den Aktivistinnen führen. Ohne distanzlos zu sein, erklärt Gessen mit viel Herzblut das Phänomen der mutigen Kämpferinnen gegen Putin. Leider muss man sich - zumindest noch - mit einer englischen Version begnügen; ein Glanzstück des Reportagejournalismus.

Masha Gessen: Words Will Break Cement - The Passion of Pussy Riot. Riverhead Books, 308 Seiten, 11,40 Euro.

Ratgeber für Körperkult und faire Wellness

Für die Bikini- oder Surfershorts-Figur ist es zu spät - aber nicht für nächstes Jahr. Zuerst die Grundlagen: Ein Physiker und Sportwissenschaftler erklärt in „Mach das!“ verständlich, lustig und blitzgescheit die Physik des Abnehmens und räumt dabei mit Mythen auf. Dann zum Training: Eh schon ein Bestseller und Klassiker ist „Fit ohne Geräte“. Kein Geld in Jahresversträge der Fitnesscenter versenken - lieber zu Hause trainieren, mit Sessel, Besenstiel und Co. Effizient ist das, alles gut erklärt, schräg nur der Militärtick des Autors. Die Ernährung für die Muckis: Der „Eiweiß-Guide“, mit vielen Tabellen - es geht auch ohne Chemie. Und ohne tierische Produkte - für Wiener durch „Vegan in Wien“ mit Tipps und Adressen erleichtert.

Martin Apolin: Mach das! Die ultimative Physik des Abnehmens. Ecowin, 166 Seiten, 16,95 Euro.

Mark Lauren: Fit ohne Geräte. Riva Verlag, 203 Seiten, 17,50 Euro.

H. Lemberger, F. Mangiameli, N. Worm: Eiweiß-Guide. Systemed, 139 Seiten, 10,30 Euro.

Vegan in Wien. Holzbaum, 127 Seiten, 9,99 Euro.

Kinderzeugen ist Ideologie

Wie das Kinderkriegen (vom Kaiserschnitt bis zum Gebärhocker zu Hause) ist auch das Kindermachen Ideologie - vor allem wenn nachgeholfen werden muss. Andreas Bernard, Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“ und Kulturwissenschaftler, hat sich dem Thema „Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie“ historisch, medizinisch und vor allem in Reportagemanier genähert. So lernt man etwa einen jungen Samenspender kennen. Das Leben ist bunt, sehr viel bunter als eine zwanghaft verordnete Vater-Mutter-Kind-Kernfamilie - und zwar schon vor seiner Entstehung.

Andreas Bernhard: Kinder machen. Samenspender, Leihmütter, Künstliche Befruchtung. Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie. S. Fischer, 543 Seiten, 25,70 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Das Leben nach dem Leistungswahn

Wolfgang Prosinger ist Journalist beim „Tagesspiegel“ - und als 1948er-Jahrgang eigentlich im Pensionsalter. Er hat nach vielen Gesprächen mit frischgebackenen und routinierten, freiwilligen und unfreiwilligen Ruheständlern den prototypischen Pensionisten „Hecker“ geschaffen und ein Buch über dessen vermeintlichen „Pensionsschock“ geschrieben. Es ist kein Ratgeber geworden, der schwarzmalt oder alles durch die rosa Brille sieht. Sondern ein intelligentes, mal witziges, mal nachdenkliches Buch, das die Sorgen und Freuden des Lebensabschnitts nach dem Leistungswahn reflektiert.

Wolfgang Prosinger: In Rente. Der größte Einschnitt unseres Lebens. Rowohlt, 237 Seiten, 20,60 Euro.

„Kopftuchfrauen“: Stoff, der aufregt

Mit „Kopftuchfrauen. Ein Stück Stoff, das aufregt“ versucht die österreichische Autorin Petra Stuiber, sich einem heiß umstrittenen Thema zu nähern, indem sie die sprechen lässt, die es tragen: die „Kopftuchfrauen“ selbst. Die Autorin bemüht sich um einen Vergleich des „muslimischen mit dem nicht muslimischen Kopftuch“, dem Kopftuch der Großmütter, wie es vor noch nicht langer Zeit auch in Österreich eine Selbstverständlichkeit war - auch und gerade beim Kirchgang. Die Schleiertracht der Ordensschwester ist ebenso vertreten wie die - von pöbelnden Zeitgenossen als muslimisch missgedeutete - Kopfbedeckung einer an Krebs Erkrankten.

Petra Stuiber: Kopftuchfrauen. Ein Stück Stoff, das aufregt. Mit Fotos von Katharina Roßboth. Czernin Verlag, 144 Seiten, 19,90 Euro.

Ein Flaneur am Kaukasus

Stephan Wackwitz ist ein vielgereister Mann, ein Botschafter der Sprache. Derzeit leitet er das Goethe-Institut im georgischen Tiflis. In seinem Buch „Die vergessene Mitte der Welt“ nimmt er den Leser entsprechend sprachgewandt mit auf seine Erkundungen in „Die vergessene Mitte der Welt“, er ist „Unterwegs zwischen Tiflis, Baku, Eriwan“ und auch zwischen den Zeiten: Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist dort besonders spürbar, zwischen mittelalterlichen Dorfstrukturen und hypermoderner Architektur. Gerne begleitet man Wackwitz bei seinen kunstsinnigen Spaziergängen, sieht ekstatisch tanzenden Mädchen zu und herumlungernden Burschen.

Stephan Wackwitz: Die vergessene Mitte der Welt. Unterwegs zwischen Tiflis, Baku, Eriwan. S. Fischer, 248 Seiten, 20,60 Euro.

Erfrischender Blick auf die Menschheit

Steven Pinker hatte in seinem Buch „Gewalt“ die historisch-chronikale Beweisführung angetreten, dass die Menschheit nicht immer schlechter wird. Dieses optimistische Projekt führt nun Michael Schmidt-Salomon philosophisch weiter: Zynismus bremst - man dürfe durchaus freudvoll auf Errungenschaften wie die Demokratie, technologische Fortschritte und kulturelle Entwicklungen blicken. Optimismus, aber ohne Verdrängung der Probleme propagiert Schmidt-Salomon als Motor des Voranschreitens der Gesellschaft. Auch wenn einzelne Thesen etwas konstruiert wirken: ein überaus erfrischender Blick auf die Menschheit. Ein echtes Sommer-Feel-Good-Buch.

Michael Schmidt-Salomon: Hoffnung Mensch, Eine bessere Welt ist möglich. Piper, 364 Seiten, 20,60 Euro.

Revolutionsalltag in der Ukraine

Der ukrainische Schriftsteller und Journalist Andrej Kurkow veröffentlicht Auszüge aus seinem Tagebuch während der heißen Phase der Proteste in Kiew. Durchgeknallte Nationalistenpolitiker, Clowns auf der öffentlichen Bühne, junge Schriftsteller im „Reggae-Style“, darüber, wie die Revolution zur Normalität wird, wenn sich die Autofahrer daran gewöhnt haben, das Zentrum zu meiden. Da können Sätze passieren wie: „Montag. Minus 16 Grad, Sonne, Stille. Ich habe die Kinder in die Schule gebracht und bin zur Revolution gegangen.“ Kurkow verlässt auch seine Wohnung, 500 Meter vom Maidan entfernt, und bereist das Land, bis zur Krim und retour. Die Ukraine und ihre Krise verstehen lernen, angeführt von jemandem, der schreiben kann.

Andrej Kurkow: Ukrainisches Tagebuch. Aufzeichnungen aus dem Herzen des Protests. Haymon, 280 Seiten, 17,90 Euro.

Wie Hobbymusiker den Urlaub überleben

Allen Hobbymusikern, die ihr Instrument nicht auf Handgepäckgröße schrumpfen lassen können, sei Gerhard Mantels konzises Büchlein „Einfach üben“ ans Herz gelegt - als wirksame Medizin, um den Trennungsschmerz, der einen sonst am Strand oder auf dem Berggipfel unweigerlich einholen würde, auszuhalten. Was am Üben einfach sein soll - die Antwort auf diese provokante Frage findet sich bereits im gekonnt zweideutigen Titel. Insgesamt 185 „unübliche“ Rezepte finden sich, die vor allem eines wollen: Den lesenden Instrumentalisten dazu verführen, das Üben als inspirierendes, ganzheitliches Erlebnis zu verstehen. Mantel räumt mit überkommenen Vorstellungen auf; er gibt ganz praktische Tipps und erklärt, warum erst die Körperwahrnehmung, das Mitdenken und -fühlen die Musik lebendig machen.

Gerhard Mantel: Einfach üben. 185 unübliche Überezepte für Instrumentalisten. Schott, 186 Seiten, 19,60 Euro.

ORF.at/Zita Köver

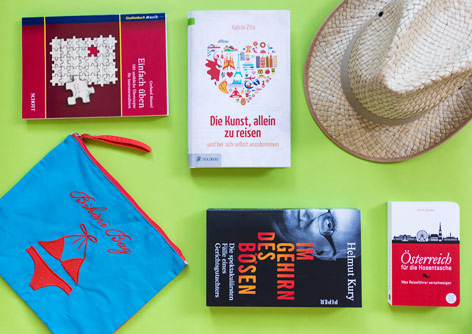

Eine Reise der anderen Art

Sommerzeit ist Reisezeit. Wer dabei aber nicht nur die Außenwelt, sondern auch das eigene Ich erkunden will, möge „Die Kunst, allein zu reisen und bei sich selbst anzukommen“ von Katrin Zita mitnehmen. Diese unerschrockene, zugleich unaufdringliche Reisebegleitung entfacht die Lust und Neugier, Neues in einem selbst zu entdecken, Versunkenes zu heben, Abseitiges neu zu belichten - mit dem Ergebnis, gedankliche „Souvenirs“ zu finden, die staunen machen, den engen Horizont weiten und getrost mit nach Hause getragen werden sollten.

Katrin Zita: Die Kunst, allein zu reisen und bei sich selbst anzukommen. Goldegg, 248 Seiten, 19,95 Euro.

Österreichische Selbstvergewisserung

„Österreich für die Hosentasche“ gibt es jetzt für alle, die sich fragen, was an Österreich eigentlich noch österreichisch ist und noch nicht vom deutschen Privat-TV sprachlich und kulturell gleichgeschaltet wurde. Von Hausmasta und Gebäudebetreuungsfirmen, Geschichte und Kultur abseits von Sisi und Mozartkugel bis hin zu den Graden an Trunkenheit: Damenspitzerl - Duliö - eingspritzt - Dusl - Mordsfettn - Blunznfett - dann verliert man eine Pizza - dann Schädlweh und Restfettn. Oft kommen solche Bücher schrullig-nostalgisch oder chauvinistisch daher - dieses kleine Büchlein nicht, es ist aktuell und entstaubt. Besonders zu empfehlen natürlich für deutsche Besucher und Zuwanderer - aber eben nicht nur für sie.

Ulrich Glauber: Österreich für die Hosentasche. Was Reiseführer verschweigen. S. Fischer, 350 Seiten, 10,30 Euro.

Im Gehirn des Gerichtsgutachters

Jede Saison hat ihr Real-Crime-Buch. Pathologen und Gerichtsgutachter wechseln einander ab. Heuer ist es mit Helmut Kury ein prominenter deutscher Gutachter, der sich „Im Gehirn des Bösen“ auskennt und seine „spektakulärsten Fälle“ vorstellt. Pathogenese einer Gesellschaft, die Gewalt bedingt - samt Erkenntnisgewinn für Strafvollzug und Prävention - oder billiges Sensationsheischen im Fahrwasser von CSI- und Profiler-TV-Serien? Der Inhalt ist jedenfalls spannend - und um Einiges intelligenter als die reißerische Aufmachung.

Helmut Kury: Im Gehirn des Bösen. Die spektakulärsten Fälle eines Gerichtsgutachters. Piper, 303 Seiten, 15,50 Euro.

Rüstzeug für traurige Momente

Die meisten Menschen wollen ihren Urlaub zur Entspannung nutzen. Manche jedoch brauchen ihn zur Erholung von drängenden Problemlagen und als Zeit zum Innehalten. Zwei Bücher widmen sich diese Saison dem Thema Sterben. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, oder aus gegebenem Anlass muss, dem seien beide Titel vorbehaltlos empfohlen: „Die Fähigkeit zu sterben. Meine psychologische Arbeit mit Krebskranken“, in der die deutsche Psychoonkologin und Therapeutin Geschichten von Betroffenen erzählt und „Die Welt ist kälter ohne dich. Eine Geschichte der Trauer“, ein kraftvolles und zugleich schonungsloses Buch der britischen Witwe Layla Shah.

Sabine Lenz: Die Fähigkeit zu sterben. Meine psychologische Arbeit mit Krebskranken. Rowohlt, 207 Seiten, 18,50 Euro.

Layla Shah: Die Welt ist kälter ohne dich. Eine Geschichte der Trauer. Rororo, 224 Seiten, 12,40 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Die gute Bank

Seit mehr als zehn Jahren veröffentlicht der Ökonom Christian Felber Bücher darüber, was in unserem Wirtschaftssystem falsch läuft und vor allem - das ist das Besondere an Felber - darüber, wie man es besser machen könnte. Seine Thesen zur „Gemeinwohl-Ökonomie“ sorgten 2010 für eine rege Debatte über die Grenzen Österreichs hinaus. Nun legt er mit „Geld. Die neuen Spielregeln“ nach und prangert darin einmal mehr das Diktat des schnöden Mammon an. Felber bewirbt in dem Buch seine „Bank für Gemeinwohl“.

Christian Felber: Geld. Die neuen Spielregeln. Deuticke, 304 Seiten, 19,50 Euro.

Otto Neurath - eine Wiederentdeckung

Kriegswirtschaftler, Austromarxist, Urahn des Datenjournalismus: Otto Neurath war einer der vielseitigsten und originellsten Protagonisten des „Roten Wien“. Der Politikwissenschaftler und Historiker Günther Sandner hat im Weltkriegsgedenkjahr 2014 eine politische Biografie dieses Mannes vorgelegt, dessen Karriere vom Zusammenbruch der alten europäischen Ordnung sowohl gebrochen als auch befördert wurde. Er folgt ihm ins München der Räterepublik, begleitet Neuraths berühmte Arbeiten zur Informationsgrafik, arbeitet heraus, wie sich seine Ideenwelt in Resonanz mit seinen Partnerinnen Anna Schapire, Olga Hahn und Marie Reidemeister entwickelt hat. Sandners Neurath-Biografie ist auch ein Buch übers Überleben in Krieg, Klassenkampf und Totalitarismus.

Günther Sandner: Otto Neurath, eine politische Biographie. Zsolnay, 352 Seiten, 25,60 Euro.

Die Passion des Orchideen-Junkies

Eine Wiederentdeckung steht an: Angesichts des allgegenwärtigen Orchideenbooms sei die Lektüre eines der Glanzstücke des Reportagejournalismus empfohlen: „The Orchid Thief. A true Story of Beauty and Obsession“. Die „New Yorker“-Journalistin Susan Orlean folgte Anfang der 90er Jahre einem Orchideenfreak, der seine ganze Energie auf die Züchtung einer ganz bestimmten Gattung, der „Geisterorchidee“, verwandte, und dabei auch vor Diebstahl nicht zurückschreckte. Ein Buch über die Leidenschaft an sich, über Obsessionen, über Blumen - und über einen ungewöhnlichen Menschen.

Susan Orlean: The Orchid Thief: A True Story of Beauty and Obsession. Ballantine Books, 320 Seiten, 11,60 Euro.

Die Geschichten hinter den Fotos

Roland Barthes hat die Fotografie einmal als gescheitert bezeichnet, weil man Fotos meist erst mittels Sprache erklären müsse. Der Kulturwissenschaftler Helmuth Lethen hingegen räumt den Fotos ihre eigene Aura ein, eine Aura allerdings, die auch den Hintergrund der Entstehung der Bilder erfasst. In seinem Buch „Der Schatten des Fotografen. Bilder und ihre Wirklichkeit“ analysiert er Fotos im Lichte ihrer Entstehung und ihrer Rezeptionsgeschichte - allen voran die ikonografische „Migrant Mother“ - von Dorothea Langes -, die das Amerika der Großen Depression symbolisierte. Der Weg zur Conclusio ist spannend, sie selbst naheliegend: Ein Foto ist weit mehr als das, was man darauf sieht. Und manchmal sogar etwas ganz anderes.

Helmuth Lethen: Der Schatten des Fotografen. Bilder und ihre Wirklichkeit. Rowohlt Berlin, 269 Seiten, 20,60 Euro.

ORF.at/Zita Köver

Kriege aus Sicht der Soldaten

Wolf Schneider ist eine Legende unter Journalisten. Streng bis überheblich im Stil, aber sehr brauchbar, hat der ehemalige Chefredakteur der „Welt“ einige Bücher darüber geschrieben, wie man gute Texte verfasst. Nun schrieb er über sein journalistisches Lebensthema: „Der Soldat - ein Nachruf. Eine Weltgeschichte von Helden, Opfern und Bestien“. Von den Hopliten der Griechen über die großen Weltkriege bis hin zum asymmetrischen Krieg der Drohnen gegen Extremistenfreischärler spannt Schneider den Bogen und erzählt damit nicht Herrschaftsgeschichte - sondern die bluttriefende Geschichte jener Menschen, die töteten, verletzten, getötet oder verletzt wurden. Eine erschütternde Bilanz des Kriegswesens. Und natürlich gut geschrieben - es ist ja Wolf Schneider.

Wolf Schneider: Der Soldat - ein Nachruf. Eine Weltgeschichte von Helden, Opfern und Bestien. Rowohlt, 544 Seiten, 25,70 Euro.

Die Kurven Brasiliens

Ein opulentes Fotobuch über Brasilien in Schwarz-Weiß. Die Bilderstrecke wird nur durch ein Zitat des Architekten Oscar Niemeyer durchbrochen: „Was ich liebe, ist die freie, sinnliche Kurve - die Kurve, die ich in den Bergen meines Landes finde, im Verlauf seiner Flüsse, in den Wellen des Ozeans, im Körper einer geliebten Frau.“ Der deutsche Mode- und Porträtfotograf Olaf Heine hat seit 2010 Brasilien mit der Kamera durchstreift, auf der Suche nach diesen Kurven. Es ist kein journalistischer, sondern ein artifizieller Blick, den er auf Brasilien, seine Architektur, die Körper seiner Bewohner, auf Künstler und Alltagsszenen wirft. Eine sinnliche Brasilien-Reise zur WM-Zeit.

Olaf Heine: Brazil. TeNeues, 264 Seiten, 79,90 Euro.

Vier Jahrzehnte als Henker

Mit dem Tagebuch des Henkers von Nürnberg, Meister Frantz, und dessen Kampf, den Familiennamen von Schande reinzuwaschen, beschäftigt sich der Historiker Joel F. Harrington in seinem Buch „Die Ehre des Scharfrichters: Meister Frantz oder ein Henkersleben im 16. Jahrhundert“. Neben dem Berufsleben von Frantz, der in rund vier Jahrzehnten fast 400 Menschen im Auftrag der Nürnberger Stadtoberen tötete, liefert Harrington auch Hintergründe über das frühneuzeitliche Rechtssystem, in dem der Staat mit drastischen Mitteln versucht, das Gewaltmonopol zu festigen. Teils heftige Schilderungen von Folter- und Hinrichtungspraktiken werden in den Kontext des damaligen Rechtsverständnisses eingebettet. Auch der Bedeutung Frantz’ zweiter Karriere als Heiler von äußeren Wunden - er musste die von ihm Gefolterten vor der weiteren Vernehmungen bzw. der Hinrichtung wieder gesund pflegen - wird breiter Raum gegeben.

Joel F. Harrington: Die Ehre des Scharfrichters: Meister Frantz oder ein Henkersleben im 16. Jahrhundert. Siedler, 400 Seiten, 25,70 Euro.

Simon Hadler, Johanna Grillmayer, Peter Prantner, Guido Tiefenthaler, Günter Hack, Armin Sattler, Peter Bauer, alle ORF.at

Links: