China als „Volksrepublik Amnesia“

Vor allem rund um den 4. Juni haben es Chinas 538 Millionen Internetuser schwer: Suchanfragen mit „4“ oder „6“ gehen nicht durch, könnte doch der 4. Juni als Jahrestag des Tiananmen-Massakers vor 25 Jahren gemeint sein - weshalb auch „2“ und „5“ heuer gesperrt sind, „8“ und „9“ (1989) ohnehin. Trotzdem wird, wenn überhaupt, im Netz die Erinnerung an die Demokratiebewegung hochgehalten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Im „wirklichen Leben“ ist es de facto unmöglich, der vermutlich Tausenden Toten des blutig niedergeschlagenen „chinesischen Frühlings“ zu gedenken: Wer rund um den Jahrestag Blumen an der Kleidung trägt oder sich schwarz kleidet, riskiert staatliche Verfolgung. Schon Wochen vor dem Jahrestag ließ Peking reihenweise Menschen internieren, die man als mögliche Aktivisten ausmachte. Das schwer zensurierte Internet wird so zum Schauplatz einer Erinnerungskultur, die in Geheimcodes zumindest teilweise fortbestehen kann.

„35. Mai“ konnte Zensoren kurz täuschen

Der Beginn des Internetgedenkens lässt sich ziemlich genau festmachen: 2009 brachte den Durchbruch sozialer Webplattformen in China. Die Erinnerung an das Massaker auf dem Tiananmen-Platz („Platz des Himmlischen Friedens“) hatte damit zum 20. Jahrestag erstmals ein quasiöffentliches Ventil gefunden. Ab der Stunde null waren auch die Zensoren im Einsatz, vorerst freilich nur mit Sperren von Begriffen wie „Tiananmen“, „Studentenaufstand“ und anderem Naheliegenden mehr.

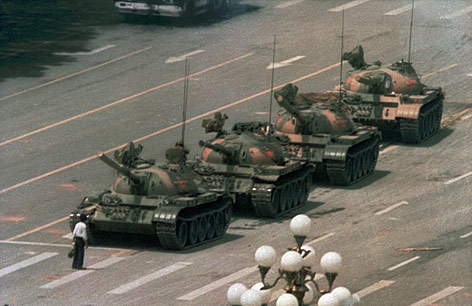

AP/Jeff Widener

„Tank Man“ steht seit 2011 auf der Zensurliste

Schon ein Jahr später wurden auch alle möglichen verschiedenen Schreibweisen und Zahlenkombinationen, die auf den Tiananmen-Platz und den 4. Juni hinweisen könnten, verunmöglicht. Die Bürgerrechtsaktivisten nahmen den Ball auf, wie die Liste der Website China Digital Times belegt, die alljährlich über die zensurierten Begriffe Buch führt. 2011 waren etwa schon die Begriffe „Tank Man“, „Proteste“, und „Heimat“ als Suchbegriffe verboten - und darüber hinaus der „35. Mai“, mit dem die Aktivisten die Zensoren zumindest kurz täuschen hatten können.

„Ströme von Schnaps“ flossen nur kurz

Parallel zur Sperre einzelner Begriffe lesen die Zensoren schon seit Jahren bei als verdächtig eingestuften Personen mit. Ebenfalls im Jahr 2011 postete etwa der Aktivist Wu Zhailai von „ergrauten Kommilitonen“, die eines Tages auf „unserem Platz“ für „Ströme von Schnaps“ sorgen würden. Der Post war innerhalb eines Tages gelöscht: Das Verschütten von Schnaps ist in China eine Geste des Totengedenkens, die „Ströme von Schnaps“ galten dementsprechend der Hoffnung, eines Tages der getöteten Studenten des Jahres 1989 offiziell gedenken zu können.

Seither hat das Bemühen der Aktivisten, der Zensur ein Schnippchen zu schlagen, zur Verunmöglichung fast jeder Suchanfrage geführt: Als verdächtig eingestuft wird inzwischen etwa schon das Schriftzeichen-Äquivalent zu „Pan“, da es ein Wortteil von „Panzer“ sein könnte. Zensuriert wird weiters nicht nur „Kerze“, sondern auch „Öllampe“, „Fackel“ und alle möglichen verwandten Begriffe. Weitere Beispiele: „Park“, „erinnern“, „wiedergutmachen“, „Jahrestag“, „das eine Jahr" und jedes Wort, das mit "-ismus“ endet.

Wie man sich sofort verdächtig machen kann

Wer am 4. Juni in China im Web mitteilen will, dass er „heute zu einer Abendveranstaltung ausgehen“ will, riskiert wegen gleich drei verdächtiger Begriffe Besuch von der Polizei: Am 4. Juni „heute“ zu schreiben ist verdächtig, „Abendveranstaltung“ wird als Synonym für das Massaker in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 verwendet - und an diesem Tag „ausgehen“ wird als Planung einer mutmaßlichen illegalen Gedenkkundgebung aufgefasst.

Die Taktik funktioniert

Auch Bürgerrechtler gestehen allerdings ein: Die Taktik funktioniert. Während am 25. Jahrestag im Westen zahlreiche Gedenkveranstaltungen stattfinden, werden in China „Menschen, die für ihre Überzeugung aufgestanden sind, aus der Geschichte ausradiert“, wie es der US-Historiker James Carter zuletzt gegenüber dem „Philadelphia Enquirer“ formulierte. Carter organisierte an der St. Josephs University in Philadelphia Ende April ein hochrangig besetztes Symposium unter dem Titel „Tiananmen at 25“.

Zu den Vortragenden gehörte die langjährige China-Korrespondentin Louisa Lim, die die Spuren des Massakers für ein neues Buch verfolgte und zum Schluss kam, China sei zur „Volksrepublik Amnesia (Gedächtnisverlust)“ geworden: Dem Regime sei es gelungen, dass „Menschen vergessen haben, was einmal in ihrer eigenen Erinnerung war“. Nur 15 von 100 - vertraulich - befragten chinesischen Elitestudenten von heute konnten ein Foto des „Tank Man“ identifizieren. Einer sagte laut Lim: „Das sieht aus wie der Tiananmen. Aber das kann nicht sein.“

Fleißaufgaben abseits der Heimat

Es scheint sogar noch Zeit für Arbeit im Web abseits der Heimat zu bleiben. Die Webenzyklopädie Wikipedia enthält etwa den Eintrag über den „Mythos“ eines Massakers. User, die an dem Eintrag mitgearbeitet haben, sind offenbar vom Fach: Sie haben sich auch um Einträge zu Chinas „großem Sprung nach vorne“ von 1958 bis 1961 und zum derzeitigen Ausmaß von Analphabetismus in China gekümmert. In allen Fällen stellt der nunmehrige Eintrag die chinesische Führung in weit besserem Licht dar, als es der ursprüngliche Eintrag tat.

Lukas Zimmer, ORF.at

Links: