Schlag nach bei Shakespeare

Die Brillanz von William Shakespeares Werks ist unbestritten, doch über den Verfasser ist nicht allzu viel Biografisches gesichert. So ist auch das genaue Geburtsdatum nicht bekannt, aus Gründen der Symmetrie - Shakespeare starb am 23. April 1616 - wird der 23. April 1564, drei Tage vor der dokumentierten Taufe, angenommen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Jahre später tauchte ein Mann desselben Namens in London auf - wo er von Dichterkollegen als anmaßender Emporkömmling diffamiert wurde. Schnell mussten sich Kritiker aber eingestehen, dass sie sich damit getäuscht hatten: 38 Dramen, epische Versdichtungen sowie eine Sammlung von 154 Sonetten umfasst die literarische Hinterlassenschaft Shakespeares, die schon zu seinen Lebzeiten bei einem großen Publikum Erfolge feierte und bis heute einen dankbaren Fundus an alltagstauglichen Zitaten abgibt.

Für jede Situation der passende Satz

Schon in Cole Porters Musical „Kiss me, Kate“, in dem ein Shakespeare-Stück geprobt wird, heißt es, mit Shakespeare-Zitaten könne man Frauen beeindrucken, aber unabhängig davon: Ob es nun „die Nachtigall und nicht die Lerche“ oder „der Wunsch der Vater des Gedankens“ war - im Grunde lässt sich tatsächlich jede Situation mit einem Kommentar von Shakespeare unterlegen.

Picturedesk.com/Solent News/Rex Features

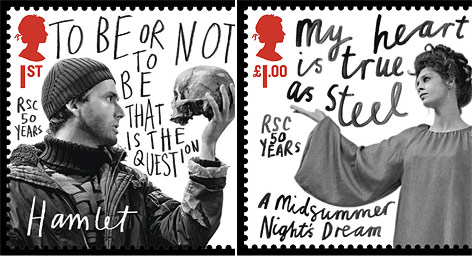

Mit britischen Briefmarken kann man Shakespeare-Zitate auch per Post verschicken

Gerade weil viele Zitate mittlerweile so gängig sind, dass die Quelle oft gar nicht mehr bekannt ist, werden einige recht gern im falschen Kontext verwendet. Hamlet bezieht sich zum Beispiel mit dem Satz „der Rest ist Schweigen“ auf seinen gerade eintretenden Tod und nicht etwa darauf, dass er etwas Unangenehmes nicht besprechen möchte. Und wenn der Geist von Hamlets Vater „Morgenluft wittert“, dann findet er das eigentlich nicht so positiv, wie man es heute meistens meint, denn als Gespenst hat er schließlich bei Tagesanbruch wieder zu verschwinden.

Ob „Sein oder Nichtsein“: Hauptsache ohne Totenkopf

„Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode“, mutmaßt Oberkämmerer Polonius, der im verwirrten Handeln Hamlets den tieferen Sinn sucht. In verschiedenen Abwandlungen versucht man bis heute die Methode im Wahnsinn zu finden oder dem Wahnsinn zumindest Methode zu unterstellen. In existenziellen Situationen bietet sich der Klassiker unter den Shakespeare-Zitaten, ebenfalls aus „Hamlet“, an: „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.“ Wer dabei auch noch demonstrieren will, das Stück zu kennen, lässt den gern verwendeten Totenkopf lieber weg, den hat Shakespeare nämlich für eine ganz andere Stelle im Stück vorgesehen.

Picturedesk.com/Everett Collection

„Sein oder Nichtsein“ - der Totenkopf kommt erst später

Wer „nicht in der Geberlaune ist“, ist mit dem Tyrannen Richard III. nicht unbedingt in der besten Gesellschaft, wobei der im Stück auch immerhin eine ganze Grafschaft abgeben soll. An anderer Stelle (kurz vor seinem Selbstmord) würde er sich dafür wieder spontan großzügig zeigen, und sein „Königreich für ein Pferd“ geben.

Schwerhörig wie König Lear

Dass sich nicht nur einzelne Sätze, sondern ganze Werke zur Zweckentfremdung eignen, beweisen Wissenschaftler aus allen möglichen Fachbereichen in sehr regelmäßigen Abständen. Britische Forscher wollen etwa erkannt haben, dass sich aus Shakespeares Werk der Zusammenhang zwischen körperlichen Beschwerden und psychischen Problemen recht deutlich herauslesen lässt - und raten Ärzten dazu, bei Shakespeare nachzuschlagen, um „verspätete Diagnosen, unnötige Untersuchungen und unangemessene Behandlungen“ zu vermeiden.

Shakespeare habe zum Beispiel in „König Lear“ und „Richard II.“ recht anschaulich beschrieben, wie sich mentale Krisen körperlich in Form von Schwerhörigkeit manifestieren oder Trauer und Leid von extremer Müdigkeit begleitet wird. Letzteres kommt - kein Wunder - im dramatischen Werk des Dichters recht häufig vor, unter anderem in „Hamlet“ und im „Kaufmann von Venedig“. Dass ein tiefer Schock Kälte und Schwäche auslösen kann, wird anhand von „Romeo und Julia“ genauso deutlich wie bei „Julius Cäsar“. Mit Shakespeare könnten Mediziner „bessere Ärzte“ werden, so die Conclusio der Forscher.

Die Wirtschaftskrise - ein wahres Drama

Bei der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft hat man einen ganz anderen Ansatz, Shakespeare für aktuelle Probleme heranzuziehen: zum besseren Verständnis der Wirtschaftskrise. „Shakespeare hatte ein sehr professionelles Verhältnis zum Geld“, und das Thema Geld und Macht habe ihn auch literarisch sehr beschäftigt, stellte die Gesellschaft im Rahmen eines Kongresses im vergangenen Jahr fest. Zitate wie „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ (aus „Der Kaufmann von Venedig“) würden das belegen, aber auch „Richard III.“ oder „Timon von Athen“, ein Stück um Reichtum und Armut, dem Karl Marx später „hellseherische Erkenntnisse“ bescheinigt habe.

Welche Rolle Shakespeare heute in der Finanzkrise einnehmen würde, darauf wollte man sich bei der Tagung nicht festlegen. „Shakespeare war Dramatiker, er hat immer Masken gesucht, immer Rollen, und er hat sich nicht festgelegt. Es ging ihm vor allem um die Diskussion.“ Heute könne man sich als Occupy-Anhänger auf ihn beziehen, als Banker aber wahrscheinlich auch.

Shakespeare - Vorbild für Hoeneß und Co.?

Eine walisische Studie will diesbezüglich eine ganz andere Vermutung belegen und sieht den Dichter eher als Vorbild von Uli Hoeneß: Shakespeare soll ein Steuerhinterzieher gewesen sein. Forscher der Universität Aberystwyth in Wales wollen in Archiven Belege dafür gefunden haben, dass er sich nicht nur als Rohstoffspekulant (Korn, Gerste und Malz) betätigt, sondern auch als Kredithai ein Zubrot verdient haben soll. Angeblich nahm er es dabei aber mit dem Gesetz nicht so genau, was ihm 1598 eine Strafe wegen Steuerhinterziehung eingebracht haben soll.

Diese Studie dürfte der Cranfield University School of Management wiederum nicht bekannt gewesen sein, als man sich dort darauf verlegte, Managementkurse mit Weisheiten aus Shakespeare-Stücken aufzuhübschen. „Die Leute, die die heutigen multinationalen Konzerne leiten, stehen vor den gleichen Problemen wie die Könige und Grafen von 1600“, behauptete der Initiator des Seminars, Richard Olivier, in der Zeitung „The Times“. „Bei Shakespeare geht es um Macht und Verantwortung.“

Wenn Brutus in der Firma lauert

Recht viel Scharfblick und Detailwissen sind dabei aber nicht unbedingt gefragt, wird in der Kursbeschreibung deutlich, wo beschrieben wird, wie künftige Firmenchefs anhand von „Julis Cäsar“ erkennen sollen, dass im Vorstand möglicherweise der eine oder andere Brutus lauert, oder durch „König Lear“, dass scheidende Unternehmensführer oft Probleme haben, das Ruder aus der Hand zu geben. Dass man sich von „Heinrich V.“ Führungsqualitäten und Motivationsvermögen abschauen kann, liegt nahe, dass sich der junge König mit dem Tod seines Vaters von einem lasterhaften Prinzen zu einem verantwortungsbewussten Regenten wandelt, kann möglicherweise für den einen oder anderen Unternehmenserben ein gutes Beispiel sein.

„Heinrich VI.“ sollten die Studenten vielleicht aber nicht zu wörtlich nehmen, heißt es dort doch: „Als Erstes lasst uns alle Anwälte töten“ („The first thing we do, let’s kill all the lawyers“). Andere Londoner Wissenschaftler könnten jetzt kontern, dass „Henry VI.“ möglicherweise ohnehin keine gute Lektüre für ein Shakespeare-Seminar ist: Einer Computeranalyse zufolge stamme gerade dieses Königsdrama zu großen Teilen nicht aus der Feder Shakespeares, sondern aus jener von Christopher Marlowe.

Sophia Felbermair, ORF.at

Links: