„Öl ist noch immer da, noch immer giftig“

Erst vor kurzem hat die Nachricht der US-Behörde USGS noch Freude und Erleichterung bei Forschern ausgelöst: 25 Jahre nach der Katastrophe des US-Tankers „Exxon Valdez“ vor der Küste Alaskas sind die Seeotter zurück, hieß es. Doch diese positive Nachricht zeigt, wie nachhaltig der Unfall vor einem Vierteljahrhundert noch immer in das Ökosystem einwirkt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die schwere Ölpest im Prinz-William-Sund am 24. März 1989 kostete damals Tausende Tiere das Leben. Viele Arten waren wegen der schmierigen, schleimigen Ölmassen im Meer bedroht. Die tragischen Bilder ölverklebter Tiere schockierten damals die Welt - umso euphorischer vermeldete der US Geological Survey, dass aktuell 4.300 Seeotter wieder in der Unglücksregion leben. „Unsere Arbeit zeigt, dass die Erholung von Arten, die durch langfristige Folgen der Ölpest betroffen sind, Jahrzehnte dauern“, beschrieb eine Behördenvertreterin.

„Überwinternde“ Ölverschmutzungen

Apropos langfristig: Noch immer sind Reste des vor einem Vierteljahrhundert ausgelaufenen Öls an der Küste zu finden. Zwar sind Meer und Strände auf den ersten Blick wieder intakt, die Landschaft des Sund ist grandios wie vor der Katastrophe. Doch Meeresforscher und Biologen warnen, dass unter Felsblöcken und Ufergestein nach wie vor Ölreste „überwintern“. Selbst Wissenschaftler geben sich überrascht: „Ganz ehrlich, ich dachte nicht, dass es da noch Öl gibt, es ist doch so lange her“, sagte zuletzt etwa die USGS-Meeresbiologin Gail Irvine.

AP/John Gaps III

Der US-Tanker „Exxon Valdez“ verlor 40.000 Tonnen Rohöl

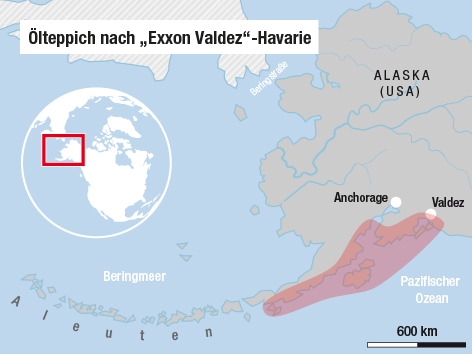

Ein Blick 25 Jahre zurück lässt klarer werden, warum das Ökosystem bis heute leidet: Am 24. März 1989 lief das 335 Meter lange Schiff vor Valdez in Alaska auf ein Riff. Der Kapitän lag zum Unglückszeitpunkt schlafend in der Kabine und hatte dem unerfahreneren dritten Offizier das Kommando überlassen. Rund 40.000 Tonnen Rohöl liefen in die fischreiche Meerenge und verwandelten 2.400 Kilometer Küste in einen ekelhaften, klebrigen Teerstrand. Rund eine Viertelmillion Seevögel und Tausende weitere Tiere verendeten, darunter Otter, Robben und Grauwale.

„Offenbar verlieren wir Öl“

„Offenbar verlieren wir Öl, wir werden hier wohl eine Weile festsitzen“, funkte damals Kapitän Joseph Hazelwood. Der lakonische Satz markierte den Beginn des von Medien gerne als „Mutter aller Ölkatastrophen“ bezeichneten Vorfalls. „Das Öl ist noch immer da, es ist noch immer giftig, die Idee, dass alles Öl beseitigt werden kann, ist nichts weiter als ein Mythos“, sagte der Meeresbiologe Richard Steiner als einer der schärfsten Kritiker in Alaska. Bemängelt wird unter anderem, dass die Maßnahmen zur Rettung der Natur damals nur schleppend anliefen.

APA/ORF.at

Roy Robertson von der Regional Citizen’s Advisory Council, einer Bürgerbewegung der dort lebenden Bevölkerung, bemerkte rückblickend: „Zuerst mangelte es an der richtigen Ausrüstung, zwei Tage später kam ein Sturm auf, der das Öl an den Strand drückte.“ Er fügte hinzu: „Wer heute an manchen Strandstücken gräbt, findet in 20 Zentimeter Tiefe noch immer Öl.“ Am schlimmsten seien die sozialen Folgen gewesen. „Die Fischer konnten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Was folgte, war Alkohol ... mitunter Selbstmord.“

AP/John Gaps III

Aufräumarbeiten an der ölverschmierten Küste

Keine Lehren aus der Geschichte

Und dennoch: Längst ist die Ölkatastrophe nicht mehr die schwerste in der US-Geschichte. Bei der Explosion und dem Untergang der Ölplattform „Deepwater Horizon“ flossen im Frühjahr 2010 wesentlich größere Mengen Öl in den Golf von Mexiko. Monatelang schoss das Öl vom Bohrloch ins Meer - doch im Vergleich zu Alaska fielen die Folgen nach Expertenansicht glimpflicher aus. Sie verweisen auf zwei entscheidende Unterschiede: Das Unglück im Golf ereignete sich im offenen, tiefen Meer - nicht in flachen Gewässern wie in der Meeresenge in Alaska.

Und, fast noch wichtiger: Im tropisch warmen Wasser wird das Öl sehr viel wirksamer und rascher abgebaut als in den eisigen Nordland-Fluten. Auch steht die Frage im Raum, ob sich in Alaska ein Unglück wie jenes vor 25 Jahre wiederholen könnte. „Es hat sich viel getan“, betonte Robertson. So sind im Prinz-William-Sund nur noch doppelwandige Öltanker im Einsatz, zudem müssen die Schiffe von mehreren Schleppern begleitet werden. Und: Kapitäne und Offiziere müssen vor der Fahrt einen Alkoholtest machen.

Geldstrafe für Unglückskapitän

Schließlich stand der Unglückskapitän Hazelwood seinerzeit unter Verdacht, getrunken zu haben. Ein Gericht sprach ihn allerdings von diesem Vorwurf frei. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt - und zu 1.000 Stunden Gemeindearbeit. Der Rechtsstreit um Ursachen, Verantwortlichkeiten und Folgen der Katastrophe dauerte bis 2009. Für Exxon wurde das Unglück am Ende kostspielig: Der Ölmulti zahlte 4,4 Milliarden Dollar (3,17 Mrd. Euro) für Geldstrafen, Säuberungen, Schadenersatz und Zinsen.

AP/Jack Smith

Kapitän Hazelwood vor Gericht - vom Vorwurf der Alkoholisierung wurde er freigesprochen

Unglückstanker bis vor kurzem noch im Einsatz

Das Unglückstanker selbst war noch jahrelang im Einsatz: Das Schiff wurde nach einer zehnmonatigen und 30 Millionen US-Dollar teuren Reparatur unter dem Namen „Exxon Mediterranean“ wieder in Betrieb genommen. Im Juli 1993 wurde es in „SeaRiver Mediterranean“ umbenannt. Da 1990 ein US-Gesetz erlassen wurde, welches Schiffen, die mehr als 4.000 Tonnen Öl verloren haben, die Fahrt im Unglücksgebiet Alaskas verbietet, fuhr es stattdessen im Mittleren und Fernen Osten sowie Australien.

Von Mitte März 2005 fuhr das Schiff unter der Flagge der Marshallinseln als „Mediterranean“. Ab Sommer 2007 wurde es im chinesischen Guangzhou zum Erzfrachter umgebaut und im Dezember 2008 unter der Flagge Panamas als „Dong Fang Ocean“ wieder in Fahrt gebracht. Nach einer Kollision 2010 lag es im Hafen von Dalian in China auf. Wenige Monate später wurde es wieder umbenannt („Oriental Nicety“) und war wieder im Einsatz.

2012 auf Grund gesetzt

Im März 2012 wurde das Schiff für rund 16 Millionen US-Dollar (zwölf Mio. Euro) an das indische Verschrottungsunternehmen Best Oasis verkauft. Im August wurde das mit Asbest und Schwermetallen verseuchte Schiff schließlich, unter Protest von Umweltschutz-NGOs, in den Verschrottungswerften bei Alang auf Grund gesetzt - 23 Jahre nach der Ölkatastrophe.

Links: