Exakt kopierte Pinselführung

Ob Medizin, Architektur oder Waffenproduktion - 3-D-Druckern wird künftig in etlichen Bereichen eine zentrale Rolle zugesprochen. Auch die Kunstbranche ortet - etwa mit Blick auf die ersten 3-D-Reproduktionen Alter Meister - großes Potenzial. Erklärtes Ziel ist die „perfekte Kopie“. Der Weg dorthin birgt aus Expertensicht allerdings noch einige Hürden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Geht es nach Tim Zaman von der Technischen Universität (TU) Delft, einem der Pioniere im Bereich 3-D-Reproduktion von Kunstwerken, ist man vom Original noch weit entfernt - im Vergleich zu herkömmliche Reproduktionen ist man ihm aber schon um ein Vielfaches nähergekommen. Grund dafür ist, dass die dritte Dimension für den Gesamteindruck von Gemälden eine weit wichtigere Rolle spielt als häufig angenommen. „Bilder sind wie Skulpturen“, so Zaman, der Ende Jänner im Rahmen des alljährlichen Rundgangs in der Akademie der bildenden Künste in Wien zu Gast war.

ORF.at/Peter Prantner

Zaman neben seiner 3-D-Reproduktion von Van Goghs „Blumen in blauer Vase“

Bei den bereits reproduzierten Bildern des Niederländers, darunter zwei Rembrandts und ein Van Gogh, springt der Unterschied zu bisherigen Kopien jedenfalls sofort ins Auge. Nicht nur die Farbe stimmt mit dem Original überein, auch die Pinselführung wurde beinahe bis ins letzte Detail exakt wiedergegeben - es entsteht der Eindruck einer fast perfekten Kopie.

ORF.at/Peter Prantner

Die These des Niederländers: Nicht nur bei Skulpturen, auch bei Gemälden spielt die dritte Dimension für den Gesamteindruck eine zentrale Rolle

„Jüdische Braut“ aus einer Milliarde Punkten

Als erste Voraussetzung für Ergebnisse wie diese gilt ein hochaufgelöster Scan des Originals, die das Rijksmuseum in Amsterdam und das Kröller-Müller Museum in Otterlo für Zamans Projekt zur Verfügung stellten. Obwohl eine hochkomplexe Angelegenheit überrascht hier nicht zuletzt, dass offenbar auf ein niedriges Budget und die Marke Eigenbau gesetzt wurde. So finden sich auf der Scanvorrichtung auch nicht extrem teure Hightech-Geräte, sondern unter anderem zwei handelsübliche Spiegelreflexkameras.

Nach dem Scan müssen die umfangreichen Datensätze schließlich für den Druck vorbereitet werden, wobei etwa das Raster von Rembrandts „Jüdischer Braut“ rund eine Milliarde Punkte samt Farbinformationen umfasst. Der darauffolgende Produktionsprozess mutet angesichts eines modifizierten, grundsätzlich aber „wie im Hausgebrauch“ verwendeten Tintenstrahldruckers reichlich unspektakulär an. Dennoch sorgt Zaman mit der von ihm entwickelten Technik nicht nur in Fachkreisen für Erstaunen, auch BBC und „New York Times“ („NYT“) zeigten sich von den Resultaten geradezu begeistert.

ORF.at/Peter Prantner

Zaman erklärt den Farbaufbau von Rembrandts „Jüdischer Braut“

„Es ist nicht dasselbe“

Die Suche nach der „perfekten Reproduktion“ ist laut Zaman dennoch lange nicht zu Ende. Spätestens wenn man Original und Kopie direkt nebeneinanderstellt, werde sofort klar: „Es ist nicht dasselbe.“ Neben feinen Details wie kleinen Rissen, die vom Drucker nicht korrekt abgebildet werden können, geht es derzeit in erster Linie um die Frage, warum ein Bild wirkt, wie es eben wirkt.

Eine zentrale Rolle wird hier dem Bildaufbau zugeschrieben, was man sowohl beim Scan als auch beim Druck verstärkt berücksichtigen will. Konkret könnte eine Reproduktion künftig so ausgedruckt werden, wie sie auch gemalt wurde und die Farbe von der Grundierung aufwärts Schicht für Schicht aufgetragen werden. Weitere Optimierungsmöglichkeiten gibt es in der Materialanalyse, wobei es hier auch um die Alterung eines Bildes und die damit verbundenen Prozesse geht, bei denen noch reichlich Aufklärungsbedarf besteht.

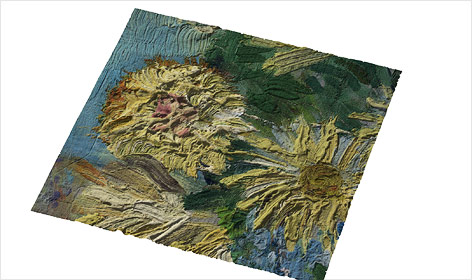

Tim Zaman unter cc by

Bereits auf dem Bildschirm wird die Tiefe von Van Goghs Maltechnik deutlich

„Bitte berühren“

Ungeachtet dieser Probleme sieht der Leiter des Akademie-Institutes für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst, Manfred Schreiner, schon jetzt eine „sehr interessante Dokumentationsmöglichkeit“ und eine Art von Reproduktion, mit der er sich durchaus anfreunden kann. Gegenüber ORF.at verwies Schreiner in diesem Zusammenhang auf die mittlerweile rund 20-jährige Erfahrung seines Instituts im Bereich Scannen von Kunstwerken.

So wie Zaman möchte jedenfalls auch sein Gastgeber die möglichen Anwendungsbereiche in erster Linie nicht in den Museumsshops, sondern bei den Universitäten, Restauratoren und Konservatoren wissen. Beispielsweise könnten 3-D-Drucke mit Blick auf den Alterungsprozess und Beschädigungen von Gemälden auch für die Dokumentation eines exakten Istzustandes von Interesse sein. Bei 3-D-Reproduktionen lautet das Motto im Gegensatz zum Original zudem „Bitte berühren“, weswegen auch die Oberfläche weit genauer an Studenten vermittelt und auch erforscht werden könnte.

Tim Zaman unter cc by

Rembrandts Selbstporträt wird im Rijksmuseum Schritt für Schritt gescannt

„Testmarkt Asien“

Außer Frage steht, dass sich mit der neuen Technik auch gutes Geld verdienen lässt. Einen ersten Schritt in diese Richtung wagte bereits das Van Gogh Museum in Amsterdam mit einem ersten Testlauf in Hongkong, wo seit dem Vorjahr bisher rund 100 Van-Gogh-Kopien zum Preis von 25.000 bis 34.000 Euro verkauft wurden. Während noch offen ist, ob und wann der Verkauf in andere Ländern folgt, verweist Museumsdirektor Axel Rüger laut „NYT“ darauf, dass man zunächst ganz bewusst auf Asien setze, da Van Gogh dort eine „unglaubliche Popularität“ genießt.

Zur Wahrung der Exklusivität soll es nach Museumsangaben allerdings von vier der insgesamt fünf angebotenen Gemälde jeweils „nur“ 260 Kopien geben. Lediglich Van Goghs Sonnenblumen (1889) sollen demnach als „Gassenhauer“ herhalten und ohne Limit reproduziert werden. Man habe es eben nicht nur mit dem „logischen nächsten Schritt bei der Reproduktion von Kunstwerken“ zu tun, so Rüger weiter, es gehe auch um eine möglicherweise lukrative neue Einnahmequelle.

Canon vs. Fujifilm

Im Designportal Gizmodo ist jedenfalls schon von einem hart umkämpften Prestigeduell zwischen den beiden Konzernen Fujifilm und Canon die Rede. Während Fujifilm mit dem 3-D-Projekt des Van Gogh Museums kooperiert und für das technische Equipment samt Drucker verantwortlich zeichnet, arbeitet die TU Delft mit der Canon-Tochter Oce zusammen. Gizmodo zufolge ist mit der Reproduktion von Gemälden noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: In den Verkaufskatalogen der großen Museen könnten schon bald auch Klone bekannter Skultpuren zu finden sein.

Peter Prantner, ORF.at

Links: