„Es gibt viele Pfuscher auf dem Gebiet“

Die thermische Sanierung in Österreich boomt - nicht zuletzt dank großzügiger staatlicher Förderungen. Mehr als 130 Mio. Euro wurden 2013 vom Wirtschafts- und Umweltministerium dafür bereitgestellt, und auch 2014 soll der Topf wieder prall gefüllt werden. Doch nicht bei allen Gebäuden rechnet sich ein nachträglich angebrachter Vollwärmeschutz, warnen Experten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

24.000 Projekte wurden im vergangenen Jahr vom Bund über den „Sanierungsscheck“ gefördert. Der Andrang war so groß, dass im September der Fördertopf noch einmal nachgefüllt werden musste. Während das Wirtschaftsministerium darin vor allem eine wichtige Konjunkturmaßnahme sieht, die bis zu 13.000 Arbeitsplätze sichert, erhofft sich das Umweltministerium, durch die eingesparten CO2-Emissionen dem Klimaziel 2020 einen guten Schritt näher zu kommen.

Prognos-Studie: Investitionen rechnen sich nicht

Doch ausgehend von Deutschland wird die Kritik vor allen an einem nachträglich angebrachten Vollwärmeschutz immer lauter. Den Stein ins Rollen brachte ein „Welt“-Artikel mit dem Titel „Die große Lüge von der Wärmedämmung“. Darin wird eine für die deutsche Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durchgeführte Prognos-Studie zitiert, in der erstmals Kosten und Nutzen von Wärmedämmfassaden gegenübergestellt wurden. Das brisante Fazit lautete, dass Hausbesitzer bei der thermischen Sanierung häufig auf ihren Kosten sitzen bleiben.

Nicht einmal bei energieeffizienten Neubauten würde sich die Investition durch die eingesparten Energiekosten finanzieren. Bei bestehenden Gebäuden seien Maßnahmen zur Energieeinsparung nur dann rentabel, wenn ohnehin größere Reparaturen an Fassade oder Dach fällig sind. Doch diese grundlegenden Instanthaltungsarbeiten finden meist nur alle 50 bis 60 Jahre statt und damit zu selten, um die zur Erreichung der Klimaziele notwendige Sanierungsquote zu erfüllen.

Ruf nach höheren Förderungen

Um die Bereitschaft bei Hauseigentümern zu fördern, thermische Sanierung auch außerhalb der Instandhaltungszyklen durchzuführen, müssten die Fördergelder deutlich aufgestockt werden, heißt es in der Prognos-Studie. Das würde auch die heimische Baulobby begrüßen. So solle die Förderung für thermische Sanierung von 100 auf 300 Mio. Euro verdreifacht werden, wie die Gewerkschaft für Bau-Holz vorschlug. Das Geld solle über die Zweckwidmung der Wohnbauförderung und über die bessere Ausnützung von EU-Geldern bereitgestellt werden.

ORF.at/Sabine Koder

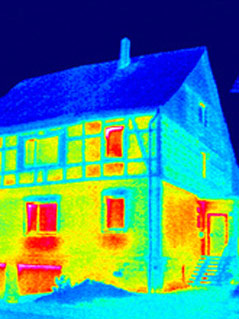

Bei Altbauten verhindert die Fassade die Anbringung eines Vollwärmeschutzes

Doch wo mehr saniert wird, da häufen sich auch die Fehler, und davon kann auch Johannes Karl Harmtodt ein Lied singen. Der gerichtlich zertifizierte Sachverständige wird bei seiner Arbeit häufig mit Mängeln konfrontiert. In erster Linie sei die unsachgemäße Anbringung der Dämmplatten durch ungeschulte Arbeiter eine große Fehlerquelle, erklärt Harmtodt, der grundsätzlich der thermischen Sanierung positiv gegenübersteht. „Das Problem ist, dass jeder glaubt, er kann das.“ Wird jedoch nicht korrekt gearbeitet, kann die gesamte Fassade rasch zu einem Totalschaden werden.

Alte Technologie, neue Fehler

Dabei liege es nicht an der mangelnden Ausbildung der Facharbeiter, so Harmtodt gegenüber ORF.at. Denn der Vollwärmeschutz ist keine neue Technologie. „Das erste System wurde 1957 angebracht“, erzählt Harmtodt, „in den 70er und 80er Jahren wurde bereits ein relativ guter technischer Standard erreicht, der sich in den letzten Jahren so weit verbessert hat, dass es nun technisch ausgereift ist.“

Unsachgemäß aufgebrachtes Wärmedämmverbundsystem (WVS) erkennt auch der Laie auf den ersten Blick: die Außenwand ist dann irgendwann nicht mehr weiß, sondern von einer grünen Schicht Algen überzogen. Aber auch hier ist die Industrie nicht untätig geblieben, und bietet als Lösung teure Anti-Algen-Anstriche an. „Die Gifte und Fungizide waschen sich jedoch aus und landen im Grundwasser“, so Harmtodt. Und am Grundproblem ändere sich dadurch ebenfalls nichts: „Nach ein, zwei Jahren sind die Algen und Pilze wieder zurück.“

Styroporplatten werden immer dicker

Die Algenbildung wird auch durch die zunehmenden Dämmstärken begünstigt. Wurden früher fünf Zentimeter dicke Styroporplatten aufgetragen, sind es heute schon 20 bis 30 Zentimeter dicke, erklärt Harmtodt. Vor der Dämmung wurde die Fassade durch die von innen austretende Wärme getrocknet, was durch die dicke Dämmschicht nun verhindert wird. Besonders an schattigen Wänden halte sich die Feuchtigkeit und begünstige die typische grüne Verfärbung, erklärt Harmtodt.

Manchmal sei weniger daher mehr, doch die Dämmstoffindustrie sei bestrebt, möglichst viel Material zu verkaufen, erklärt der Bausachverständige. Gleichzeitig wurden in den letzten Jahren die Förderrichtlinien sukzessive verschärft. „In Niederösterreich erhalten nur noch Bauherren eine Förderung, die bei 25 cm Ziegel eine mindestens 20 Zentimeter dicke Dämmschicht auftragen“, so Harmtodt. Auch in der Wiener Wohnbaunovelle wurde bei der nachträglich angebrachten Wärmedämmung die Dämmstärke zuletzt von 16 auf 20 Zentimeter angehoben.

Fotolia/Ingo Bartussek

Der Taupunkt

Der Taupunkt ist der Moment, wenn warme, feuchte Luft so stark abgekühlt wird, dass sich Kondenswasser bildet. Durch die zusätzliche Feuchtigkeit steigt das Risiko einer mikrobiologischen Besiedelung durch Pilze und Algen.

Die Dämmdicke pauschal vorzuschreiben, ergibt auch für den Wiener Baumeister Werner Zodl wenig Sinn. Er rät dazu, die thermische Sanierung von einem Bauphysiker begleiten zu lassen, der den Taupunkt berechnet und dadurch die korrekte Dämmstoffdicke festlegt. „Dann wird zum Beispiel nicht mit 30 Zentimetern oder fünf Zentimetern gedämmt, sondern mit den genau notwendigen 17 Zentimetern“, erklärt der Bausachverständige mit Spezialgebiet Fassaden und Wärmedämmverbundsysteme.

Fassade in 99 Prozent nicht gewartet

Und eine Wärmedämmung braucht auch Wartung. „Mit dem Auto fährt man ja auch regelmäßig zum Service“, zieht Zodl einen Vergleich. So müsse alle zehn Jahre der Anstrich erneuert werden, da die wasserabweisenden Eigenschaften mit den Jahren verloren gehen. Diese Wartung werde aber in 99 Prozent der Fälle nicht gemacht, so Zodl. Das erklärt auch, warum viele Fassaden die angegebene Lebensdauer von 30 und 60 Jahren bei weitem nicht erreichen, sondern nach zehn bis 15 Jahren zum Sanierungsfall werden. „Es gibt Systeme, die in den 50er Jahren gemacht wurden und die heute noch funktionieren“, bestätigt Harmtodt.

Dämmung bei Altbauten kaum wirtschaftlich

Aber wie sieht es jetzt mit den Kosten aus? Ein technisch korrekt aufgebrachtes und regelmäßig gewartetes Wärmedämmverbundsystem in Kombination mit einem alternativen Heizsystem amortisiert sich im günstigsten Fall in zehn bis 15 Jahren, wie Studien zeigten. Vorausgesetzt, die Kosten für die Sanierung bleiben in einem gewissen Rahmen. Ein Wohnblock aus den 70er Jahren lässt sich relativ einfach mit einem Vollwärmeschutz nachrüsten, bei Altbauten wird die Grenze zur Wirtschaftlichkeit jedoch rasch überschritten. Denn hier können eine notwendig werdende Trockenlegung der unteren Gebäudebereiche oder Abdichtungen an Dach und Keller die Kosten in schwindelnde Höhen treiben.

Hier rät Harmtodt von einer thermischen Sanierung ab. Vor allem auch, weil Ziegelhäuser mit 70 Zentimeter dicken Mauern vom Wärmewert her „gar nicht so schlecht“ seien. „Ein Vollwärmeschutz bringt das Haus um“, so Harmtodt. Bei Jahrhundertwendehäusern sei es überhaupt unmöglich, da man die Verzierungen runterschlagen müsste, was optisch den Charakter völlig zerstören würde. Bei Zinshäusern mit glatter Fassade wäre eine thermische Sanierung überlegenswert. „Da bin ich bei Dämmstärken von zehn bis 15 Zentimetern, weil ich eh einen schönen Speicherkörper dahinter hab.“

Der „Feind“ klopft an

Um Probleme zu vermeiden, noch bevor sie entstehen, rät Harmtodt zu einer Bauüberwachung durch einen Experten. „Bei einem Einfamilienhaus würde das im schlimmsten Fall zwischen 500 und 800 Euro kosten“, so Harmtodt, das stünde damit in keiner Relation zu den Kosten, die durch eine falsch aufgebracht Dämmung entstünden. Sachverständige könnten bereits mit einem Blick feststellen, wenn zum Beispiel im Sockelbereich schlampig gearbeitet wurde oder Brandschutzvorgaben nicht fachgerecht umgesetzt wurden. „Ich hab schon viele Fassaden gesehen, wo keine Brandschutzriegel eingebaut wurden“, erzählt der Baumeister aus seiner Praxis. Ein nachträglicher Einbau sei zwar möglich, aber teuer.

Einem speziellen Feind der Wärmedämmung muss man jedoch mit etwas List begegnen. „Der Specht ist vor allen in waldnahen Gebieten ein großes Thema“, erklärt der Sachverständige. „Für ihn klingt die Fassade wie ein hohler Baum.“ Mit blinkenden Elementen an der Außenmauer lässt sich der Vogel vertreiben. "Wenn man das übersieht, dann droht durch die Löcher, in die Wasser eindringen kann, großer Schaden.

Gabi Greiner, ORF.at

Links: