Zu nah am Feuer

Die Hoffnung auf einen Kometen am nächtlichen Dezember-Himmel in der Weihnachtszeit dürfte sich nicht erfüllen: Der Komet ISON dürfte bei der Umrundung der Sonne zerstört worden sein. Der Schweifstern könne der Sonne am Donnerstagabend „zu nahe gekommen sein“, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA im Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Wir werden weiter lernen“, hieß es weiter.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Unklar blieb zunächst, ob der Kern des Kometen bei der Begegnung mit der Sonne komplett verdampfte oder in Einzelteile gespalten wurde. Rund zwei Stunden vor dem sonnennächsten Punkt begann der Auflösungsprozess des Kometen, zum Zeitpunkt des geringsten Abstands zur Sonne existierte von ihm nur noch eine diffuse Staubwolke, wie es aus dem Wiener Planetarium hieß. ISON hatte einen Durchmesser von mehreren Kilometern, schon in den Tagen zuvor hatte ISON immer wieder große Bruchstücke verloren.

Millionen verfolgten ISON-Schicksal

In einer Videochat-Konferenz der NASA machten Wissenschaftler jedoch nachdrücklich Zweifel geltend, dass ISON wie ursprünglich erhofft im Dezember als prächtige Kometenerscheinung am Himmel zu sehen sein wird. Millionen Hobbyastronomen hatten das Schicksal des Kometen dabei live mitverfolgt.

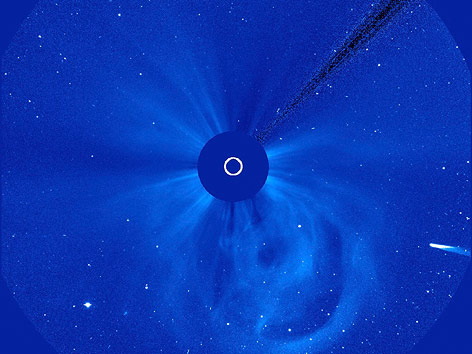

APA/ESA/NASA/SOHO

Bei seiner Annäherung war ISON noch deutlich zu sehen

Der Schweifstern hatte am Donnerstag gegen 19.30 Uhr MEZ den sonnennächsten Punkt seiner Bahn erreicht. Zu diesem Zeitpunkt betrug sein Abstand zum glühend heißen Zentralgestirn unseres Sonnensystems nur noch einen Sonnendurchmesser. Mit dem freien Auge war die Passage nicht zu sehen, die Astronomen waren auf Teleskopbilder angewiesen. Auch die Europäische Weltraumagentur ESA erklärte am Abend, ISON sei zerstört worden.

Teleskop als Namensgeber

Der Name ISON stammt vom 40-cm-Teleskop des International Scientific Optical Network (ISON), mit dem der Komet 2012 zum ersten Mal gesichtet wurde.

Immer schwächer

Viele Astronomen hatten damit gerechnet, dass der aus der eisigen Tiefe des Weltraums heranfliegende Komet diese extreme Nähe zur Sonne nicht überleben würde. Spekulationen über ein mögliches Ende des Kometen hatten am Donnerstagnachmittag neue Nahrung erhalten: Bilder der Sonnensonde „SOHO“ hatten Anhaltspunkte dafür geliefert, dass die Helligkeit des womöglich verdampfenden ISON kurz vor seiner dichtesten Annäherung an die Sonne deutlich abgenommen hatte. Nach seiner Begegnung mit der Sonne war er auf Bildern immer schwächer zu sehen.

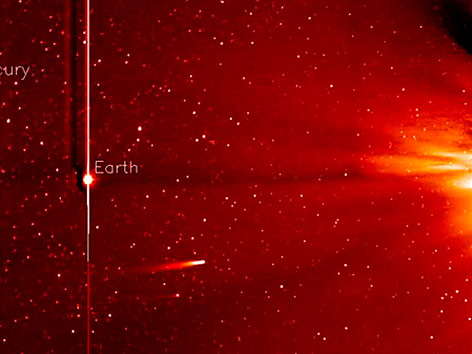

Reuters/NASA

Bilder aus besseren Tagen

Nur noch schwache Signale

„Wir wissen nicht, ob der Kern des Schweifsterns noch existiert“, sagte die Sprecherin des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung im niedersächsischen Katlenburg-Lindau, Birgit Krummheuer, am Donnerstagabend.

Ein von Max-Planck-Forschern gebautes Instrument auf der Raumsonde „SOHO“ habe zwar Signale von ISON registriert. Zudem zeigten Bilder, die von einem anderen Instrument aufgenommen wurden, einen Kometenschweif. „Ob sich unter diesem Schweif aber noch der Kometenkern befindet, ist ungewiss“, sagte Krummheuer.

„Wenn er überlebt hätte, hätte man ihn eigentlich sehen müssen“, sagte ESA-Experte Gerhard Schwehm am Freitag. „ISON ist wahrscheinlich durch die Sonne zerlegt worden.“ Was auf den jüngsten Bildern von „SOHO“ noch zu sehen sei, könnte vor allem Staub sein. Endgültige Gewissheit über das Schicksal von ISON erwartet Schwehm Anfang Dezember: „Wenn wir in zehn Tagen noch etwas beobachten können, hat er doch überlebt.“

Enorme Hitze und Gezeitenkräfte

Wie die anderen Kometen bestand ISON größtenteils aus gefrorenem Wasser und tiefgekühlten Gasen. Bei dem der Sonne nächsten Punkt war er Temperaturen von bis zu 2.000 Grad ausgesetzt, zudem wirken die Gezeitenkräfte der Sonne auf den Kometen ein. Kometen gelten als Überbleibsel aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Wenn diese Brocken sich auf ihrer Reise durchs All der Sonne nähern, bilden sie oft Gas- und Staubschweife aus, die stets von der Sonne wegweisen.

Links: