Wo der Hund begraben liegt

Das Elend ist der Lauf der Welt: In Georg Büchners „Woyzeck“ (1836/37) regiert eine Gesellschaft, in der die „armen Leut“ sich grade so durchwursteln können, mehr aber nicht. Am Volkstheater, das in dieser Saison unter dem Motto „Die Droge Macht“ steht, feierte der Stoff nun in der Inszenierung von Direktor Michael Schottenberg seine heftig beklatschte Premiere.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Woyzeck ist die offene Wunde. Woyzeck lebt, wo der Hund begraben liegt. Woyzeck ist der Hund,“ beschrieb Heiner Müller 1985 in einer Rede das von Büchner unvollendet hinterlassene Dramenfragment über den einfach gestrickten Soldaten Franz Woyzeck, der von seinen Vorgesetzten geschunden und von seiner Freundin betrogen schließlich zum Mörder wird.

Lalo Jodlbauer

Woyzeck wird bis zur völligen Verzweiflung gedemütigt

Im Jahr 2000 nahmen sich der amerikanische Starregisseur Robert Wilson und Tom Waits des Stückes an, um es in Kopenhagen auf die Bühne zu bringen. Kritiker und Publikum überschlugen sich förmlich, und seit die Bearbeitung für andere Bühnen freigegeben wurde, wird sie eifrig nachgespielt.

Das Fragment eines Fragments

In der Bearbeitung ist das Büchner-Fragment noch einmal mehr fragmentiert und mit insgesamt 14 Songs angereichert, die Waits gemeinsam mit seiner Frau Kathleen Brennan komponiert hat. So entsteht ein Teppich aus Bruchstücken, auf dem der Text nur eine rudimentäre Linie vorgibt und sich der größte Teil über die Emotion der Musik transportiert.

Wer Waits kennt und Büchner kennt, dem fällt vermutlich nicht schwer, sich auszumalen, wie sich die Vertonung anhören muss. Anders als in Wilsons comichaft-überzeichneter Inszenierung hält sich die Volkstheater-Adaption dabei ganz an das Motto der Eingangsnummer: „Misery is the River of the World“: Liebe, Hass, Familie, Rache und Mord - vor der Leinwand der völligen Tristesse. Diese Trostlosigkeit kommt bei Schottenberg im Gewand einer schrillen, lauten und bestialischen Form daher.

Im fast dystopischen Bühnenbild von Hans Kudlich regieren Rost und Dreck, was praktisch ist, weil den die Menschen in der Woyzeck-Welt ohnehin dauernd fressen müssen. Klaustrophobie erzeugende hohe Wände, die eine Flucht nur durch schmale (im geschlossenen Zustand unsichtbare) Türen und Klappen im Boden ermöglichen, bilden den Raum, der Boden ist zentimeterdick mit Erde bedeckt.

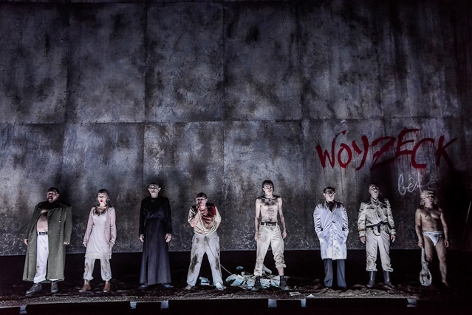

Zombies, ins grelle Licht gezerrt

Die Kostüme von Erika Navas lassen die Figuren aussehen wie eine Mischung aus verwahrlosten Kreaturen und „Walking Dead“-Zombies. Und so agieren sie auch großteils, unfähig zu kommunizieren, mit Textbrocken, in schroffen Fetzen hingeworfen werden die Gefühle ins grelle Licht gezerrt. Freilich - der Text gibt nur den Rahmen vor, in den die Songs von Waits und Brennan eingebettet sind.

Lalo Jodlbauer

Die sind so aufgeteilt, dass das ganze Ensemble zum Zug kommt und fast jeder sein Talent zum Waits-Imitator unter Beweis stellen darf. Allen voran natürlich Haymon Maria Buttinger in der Titelrolle, der mit bepisster Jogginghose ein einziges Bild der Verzweiflung abgibt, so hilflos, dass man manchmal kaum hinsehen mag.

Über die schwere Suche nach guten Männern

Am überzeugendsten agiert an diesem Abend Hanna Binder als Marie, der man das permanente Pendeln zwischen Verzweiflung und naiver Lebenslust gut abnimmt und deren Interpretation des Songs „A Good Man Is Hard To Find“ sicherlich zu den berührendsten Momenten des Abends gehört.

Christoph J. Krutzler als Tambourmajor und Thomas Kamper als Hauptmann sind wie Karikaturen überzeichnete Typen, gut herauspräparierte Verkörperungen der Borniertheit, Geilheit und Macht. Auf der anderen Seite der Gesellschaft, dort wo die geschundenen Kreaturen zu Hause sind, sitzen Tany Gabriel als Andres, Susa Meyer als bis zur Unkenntlichkeit entstellte Margreth, Mathias Mamedof als Karl, der Narr in Windeln wie ein hilfloses Kind.

Ronald Kuste spielt den Doktor komödiantisch aus und gibt seinem Song mit exaltierten Tanzschritten, der Ausrufer (Thomas Bauer) schleicht als Nosferatu durch den Zuschauerraum - beide referenzieren damit noch am ehesten die typischen Wilson-Manierismen, die Schottenberg ansonsten völlig weglässt.

Hinweis

„Woyzeck“ ist am 25. November sowie am 10., 13., 19., 22., 28. und 29. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Volkstheater zu sehen.

Eine fünfköpfige Kombo, mittig im hinteren Teil der Bühne platziert, orgelt dazu den Waits-Sound, von extrem rockig laut bis hart an der Schnulzgrenze, die Beatboxerin Sara Siedlecka sorgt für den Rhythmus.

Kein Feelgood-Musical trotz Applausmusik

Schottenberg hat die Gefahr umschifft, den Wilson/Waits-„Woyzeck“ als Feelgood-Musical zu präsentieren, indem er beschwingte Melodien mit viel Düsterkeit und menschlichen Abgründen konterkariert. An manchen Stellen funktioniert das gut, an anderen überschlägt sich die Überhöhung und hinterlässt leichte Ratlosigkeit.

„Woyzeck“-Unkundigen mag dabei auch die Handlung nicht immer ganz verständlich sein, für die oft unverständlichen Songs hätte man sich zudem Übertitel gewünscht - des Dramas Kern kann man aber den ganzen Abend lang nicht übersehen. Und zur Sicherheit kommt das Motto noch einmal in die Applausmusik: „If there’s one thing you can say about mankind, there’s nothing kind about man.“

Sophia Felbermair, ORF.at

Links: