Sklave einer „scharlachroten Robe“

Die kurze Klageschrift „Gründe, meinem alten Hausrock nachzutrauern“ aus der Feder des französischen Aufklärers Denis Diderot, dessen Geburtstag sich am Samstag zum 300. Mal jährt, wendet sich, wie es im Untertitel heißt, als „Warnung an alle, die mehr Geschmack als Geld haben“. Zugleich bietet sie eine Erklärung für gesellschaftliche Mechanismen, die heute mehr denn je Gültigkeit besitzen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Diderot beschreibt zunächst seine Gefühle, die der Verlust des alten, verschlissenen, aber liebgewordenen Hausrocks, der mit den vielen Tintenflecken die Arbeit des Literaten bezeugte, auslöst. In der neuen, prächtigen „scharlachroten Robe“ sehe er aus „wie ein reicher Tagedieb“, seufzt Diderot, „man sieht mir nicht mehr an, wer ich bin“. Aber das verlorene Identitätsmerkmal ist erst der Anfang, denn dem „scharlachroten Gebieter“ gelingt es, ringsum „seinen Stil durchzusetzen“.

Public Domain

Diderot im scharlachroten Rock (von Dmitri Grigorjewitsch Lewizki, 1773)

„Alles aus den Fugen“

Als Sklave des „verfluchten Luxuskleids“ sieht sich Diderot gezwungen, nach und nach seine gesamte Wohnungseinrichtung dem neuen Mantel anzupassen und auszutauschen: Der „Tisch aus Holz“ muss einem „kostbaren Schreibtisch“ weichen, der „alte Rohrstuhl“ einem „Maroquinsessel“, das verbogene Bücherbrett einem Intarsienschrank. „Zwei ganz passable Stiche“ werden ebenso „ohne Gnade vertrieben“ wie die Gipsabdrücke, Geschenke eines Freundes. Einzug halten dafür „Damasttapete“, „eine antike Bronze“, eine vergoldete Pendeluhr und ein „großer Spiegel über dem Kamin“. Wie das „Kabinett eines Steuerpächters“ sehe Diderots Zimmer jetzt aus.

Sein wahres Leben ist nur noch Erinnerung: „Mein alter Hausrock und der ganze Plunder, mit dem ich mich eingerichtet hatte - wie gut passte eins zum andern!“ Jetzt sei „alles aus den Fugen. Die Übereinstimmung ist dahin und mit ihr das richtige Maß, die Schönheit“. Schuld an allem „ist der unselige Hang zur Konvention“, „der anspruchsvolle Geschmack, der alles verändert, ausrangiert, verschönert, das Oberste zuunterst kehrt“.

Korrektur der Korrektur

Diderot-Effekt nennt der Sozialwissenschaftler Grant McCracken dieses psychologische Phänomen. Der Kauf eines neuen Produktes trete eine fatale Kettenreaktion los, weil das neue Produkt das harmonische Gesamtbild in der Imagination des Kunden störe und ihn instinktiv zur Korrektur zwinge. Ein passendes „Folgeprodukt“ müsse angeschafft werden, das jedoch bald wieder das neue Gesamtbild verforme und eine weitere Korrektur verlange.

Beispielsweise „ruft“ ein neuer Pullover nach der passenden Hose, diese dann nach der passenden Handtasche, diese wiederum nach den passenden Schuhen und so weiter. Der Diderot-Effekt versetze den Kunden in einen ausweglosen Konsumzwang, da ein stimmiges „Endbild“ nie erreicht werden könne. Marketing und Werbung machen sich das zunutze, indem sie Produkten ständig Updates, Upgrades und neue Versionen folgen lassen. Der Diderot-Effekt ist praktisch in der gesamten Wirtschaft zu finden und wird mitunter sogar als „Innovationsmotor“ beschrieben.

picturedesk.com/akg-images

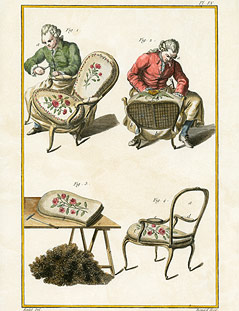

Illustration aus der „Enzyklopädie“ zur Neubepolsterung eines Fauteuils

Diderots Klageschrift geht aber einen Schritt weiter. Impuls des Kaufrausches ist die Hoffnung auf Zufriedenheit, die aber so unerreichbar bleibt wie die Erfüllung des Wunsches, durch materiellen Wohlstand freier zu werden: „Die Armut hat ihre Freiheiten, der Reichtum seine Zwänge“, klagt Diderot. Seine Selbstanalyse wird zur harten Gesellschaftsdiagnose. Es ist das Bild einer unglücklichen Gesellschaft, die gefangen ist in der Konsumschleife und blind Waren auf Waren häuft.

„Ende des Sturms“

Ein „richtiges Leben im falschen“ (Theodor W. Adorno) erscheint somit auch außerhalb von Diderots Zimmer unmöglich. Und so bleibt ausgerechnet dem Atheisten nur noch die Anrufung Gottes, der ihn strafen möge, wenn der Reichtum ihn verdirbt, ihm alles wegnehmen und ihn in die Armut zurückstoßen möge. Aber Gott solle ihm doch bitte ein einziges Bild lassen, Vernets „Ende des Sturms“, um dem Unglück noch zu entkommen, fleht Diderot - stets bereit für den Sprung zur nächsten Relativierung.

Im gänzlich falschen, weil nur noch warenförmigen Leben taucht mit der Kunst überraschend eine Nische auf, die diese Falschheit abzumildern oder zu negieren versucht. Aber auch sie ist zum Schiffbruch verurteilt, ja, spielt dem falschen zu, weil sie eine Möglichkeit von richtigem Leben bloß vorgaukelt.

Einen letzten Notausgang sucht Diderot in den „Armen einer Kurtisane“. Doch sei er gefasst, auch sie einst dem zu überlassen, den sie glücklicher machen kann als ihn. Verdient Diderot am Ende Mitleid? Nein, denn Diderot hält noch eine Schlusspointe parat, um sich gemeinsam mit dem Leser in kathartisches Amüsement fallen zu lassen: „Und um Euch mein Geheimnis ins Ohr zu sagen: Diese Schönheit, die sich andern so teuer verkauft - mich hat sie nichts gekostet.“

„Das Glück des Einzelnen“

Die „Gründe, meinem alten Hausrock nachzutrauern“ stehen exemplarisch für Diderots radikales Verständnis von Aufklärung, nämlich schonungslos Urteile über Wahrheit und Falschheit aus der eigenen Erfahrung und der eigenen Überlegung heraus zu fällen - unter der grundlegenden moralischen Devise, für ein besseres Leben einzutreten, denn: „Das Glück des Einzelnen ist der Endzweck der Gesellschaft.“

Philosoph sei jener, „der das Vorurteil, die Tradition, die Vorrechte des Alters, die allseitige Übereinstimmung, die Autorität - in einem Wort: alles, was die Menge der Geister unterjocht - niedertrampelt, der selbst zu denken wagt, der zurückgeht auf die klarsten Prinzipien, sie prüft, sie diskutiert, und nichts akzeptiert, wenn es nicht auf dem Zeugnis seiner Erfahrung und Vernunft beruht“, postuliert Diderot in seiner „Enzyklopädie“. Jahrzehnte später, in Diderots Todesjahr 1784, wird sein deutscher Kollege Immanuel Kant mit seiner berühmten, ganz ähnlich formulierten Antwort auf die Frage „Was ist Aufklärung?“ dieses Postulat upgraden.

Armin Sattler, ORF.at

Links: